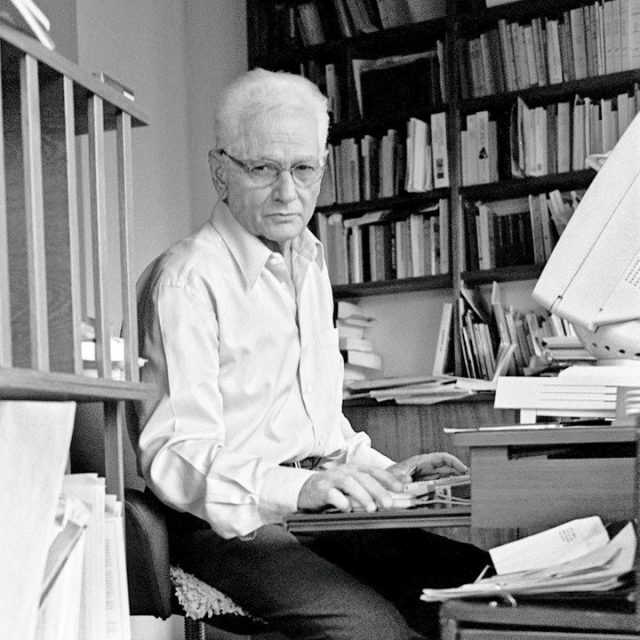

Интервью с Францем-Оливье Гисбером было впервые опубликовано в журнале «Le Figaro Magazine» 16 октября 1999 г. под заголовком «А вы знаете Деррида?» Впоследствии вошло в сборник «Papier Machine».

Быть французским философом — что это значит сегодня?

Стали бы вы задавать такой вопрос ученому? Вообще говоря, философ принципиально должен оставаться без паспорта, без документов даже, от него никогда не следует требовать визы. Он не должен быть представителем какой-либо национальности или даже национального языка. Желать быть философом, в принципе и в рамках наиболее древней традиции, значит желать принадлежать универсальному сообществу. Не просто космополитическому, но универсальному: вне всякого гражданства, вне государства, а значит и вне космополитического.

Но в то же время философия, начиная еще с греков, всегда регистрировалась в идиомах. Первым обязательством философа, возможно, является не отказываться от этого испытания, наиболее трудного из всех возможных — испытания противоборством с неотложностью универсальных вопросов (так называемая мондиализация — лишь один вопрос среди многих других), настаивая в то же время на том, чтобы подписываться на своем языке и даже создавать свой язык внутри своего языка. Этот уникальный, идиоматичный язык не должен быть чистым или даже национальным.

Философам нужно учитывать эту историю своей филиации. «Французский» философ XX в., хочет он того или нет, несет на себе мету весьма своеобразной формации, которую он воспринял еще в средней школе — а ведь не так много стран, где в средней школе преподают философию, — затем в университете, а после в философской, литературной и политической среде, не имеющей эквивалентов.

Среди прочих причин, по которым некоторые из философов моего поколения оказались «успешны» за рубежом, можно указать на то, что они продолжали оставаться, каждый по-своему, очень «французскими». В 1960-е гг. сложилась кране уникальная «французская» конфигурация философии (а также других дисциплин: психоанализа, гуманитарных наук, литературы), и мы являемся ее акторами или, по крайней мере, наследниками. Значимость того, что имело место тогда, еще ждет своего анализа, если избегать при этом отвержения или моды, которые оно всё еще провоцирует.

Что касается меня, то я достаточно ревниво отношусь к уникальной идиоматичности того, что я пишу. Именно поэтому некоторые считают мои тексты слишком «литературными» и не чисто философскими — начиная с тех, чьи понятия об универсальном простоваты, тех, кто полагает, что философское письмо должно управляться своего рода эсперанто — одним на всех.

Идиома и правда сопротивляется переводу. Но она необязательно его отвергает: чаще всего она его как раз таки провоцирует. Она способствует чтению и мысли, а также дает возможность сопротивляться пассивному или ленивому чтению. Мне повезло, что меня в различных местах более или менее переводят — причем не только в США, как иногда предпочитают воображать некоторые.

Вместе с тем вы в какой-то степени герметичны. Так обычно против вас говорят.

Герметичен? Точно нет. Те, кто так говорит, очевидно даже не пытались читать других философов, так называемых «классиков». Их тексты гораздо более сложны. Здесь необходимо работать с мыслью и языком. Я делаю всё возможное, чтобы быть понятным и широко доступным. Но в то же время не предавая того, что на деле простым не является. Так должен делать каждый, разве нет? — эксперты, доктора, журналисты, политики.

Возвращаясь к языку. Я одновременно и очень французский (кто-то сказал бы, слишком французский), и не французский совсем — по названным уже причинам, а также потому, что верность языку предполагает, что вы обращаетесь с ним вполне определенным образом. Из любви к языку порой необходимо причинять насилие дремлющей франкофонии.

Ваши произведения переводились на сорок (или около того) языков. Однако во Франции вас по-прежнему недопонимают. Как вы к этому относитесь?

Прекрасно. Впрочем, не стоит преувеличивать. Мои работы, как кажется, не обладают определенным типом публичной известности. А нередко и вызывают отторжение и ненависть со стороны определенного университетского или медийного семейства — иногда об этом заявляют грубо и прямо, иногда сквозь зубы. Не я один, однако, нахожусь в подобном положении.

На протяжении долгого времени эти феномены отторжения и недопонимания были предметом анализа и критических оценок, которые по определению не могли стать видимыми или читаемыми в пространстве, оккупированном академическими или медийными авторитетами. Профессорам и журналистам (я имею в виду функционеров нечтения) в последнюю очередь может прийти на ум, что их подвергают анализу и бесстрастно оценивают в тех местах, о которых по определению не говорят в «их» публичной сфере.

Не потому ли в Америке ваша философия является объектом своего рода культа, что это страна деконструкции par excellence?

Простите за такой ответ, но эта ссылка на США уже стала клише. Мне всегда было интересно, что заставляет отправлять меня в эту американскую ссылку. (Я об этом не раз говорил, например в «Боковой алее»). Такая «деконструкция» интересует людей в местах, далеких от США, и во многих странах, европейских и не-европейских, ее принимают и понимают лучше, сильно не атакуя. И только в Соединенных Штатах деконструкция вызывает такое количество «войн».

Культ? Отнюдь. Если оставить в стороне несколько всплесков моды (которые на самом деле длились более тридцати лет, причем не только в США), главное здесь — это работа, подчас оригинальная и испытавшая влияние со стороны не «французских» традиций. Помимо переводов, есть и весьма примечательные трансплантации, активные имплантации в различные области вроде архитектуры, права и визуального искусства. И не надо делать вид, будто Франция подобной моды не знала. Да и не верю я ни в какую «страну деконструкции».

Признайте к тому же, что в сегодняшнем мире Америка — это не просто одна страна среди прочих. В различных своих работах я попытался изложить свою точку зрения на сложные отношения Соединенных Штатов с деконструкцией. Нет никакой «деконструкции вообще» («la» déconstruction): имя это не обозначает ни доктрины, ни спекулятивной теории.

Выходя далеко за пределы университета или «культуры», это закон воздействующего на всё процесса: на идеологию, на политику, на право, на экономику, на армию даже. В тех случаях, когда мне нужно было быть кратким, как теперь, я нередко определял деконструкцию так: «Это то, что случается». Но еще: «Это возможность невозможного».

Вы как-то сказали, что деконструкция заключается в том, чтобы «обездействовать, деседиментировать, декомпозировать, деконституировать осаждения, предпосылки, институты». Получается, вы всё хотите сломать?

Так ведь нет же. Если я теперь скажу, что деконструкция «ничего не ломает», вы можете видеть чему я ее подвергаю. Нет, как вы сами только что сказали, дело не в деструктивном отношении ко всему, что есть: дело лишь в том, чтобы попытаться продумать (и именно что по соображениям верности), каким образом нечто случилось, как было сделано то, что естественным не является: культура, институт или традиция.

Чтобы потом проанализировать всё это в акте памятования, но вместе с тем отдать отчет (анализ в строгом смысле этого слова никогда не мог этого сделать) во всем, что нельзя декомпозировать, разложив на простые элементы или теоретические атомы.

После этого также следует создать историю самого анализа и понятие критики — и даже деконструкций. Поскольку есть также традиция деконструкции, от Лютера (который уже говорил о Destruktion, имея в виду своего рода критику институциональной теологии, предпринимаемую во имя изначальной аутентичности благой вести) до Хайдеггера.

Та «деконструкция», которой пытаюсь заниматься я, к ней, конечно, не относится: она, помимо всего прочего, является более «политической», по-иному политической, однако объяснение всего этого потребует слишком много слов. Да и некоторые сочтут то, что я сказал, как вы выразились, герметичным.

Нельзя ли сказать, что интерес к политике у вас появился относительно недавно?

Это, мягко говоря, несправедливо. Это значило бы не читать. Или же полагаться на видимость названий недавних книг, как то: «Призраки Маркса» (Galilée, 1993), «Политики дружбы» (Galilée, 1994) или «О гостеприимстве» (Calmann-Lévy, 1997). Можно легко показать, что интерес к политике имел место гораздо раньше.

Мне ведь надо было предпосылки политического дискурса привести в соответствие с требованиями деконструкции, избежав при этом расхожих кодов и критериев, на которые, как считается, следует опираться, когда нужно решить, является ли тот или иной язык политическим. У этих общих кодов чаще всего деполитизирующий эффект, коего я и попытался избежать.

Деконструкция — это сопротивление?

Да. Не подчиняться оккупационным властям или какой бы то ни было гегемонии. Я всегда мечтал о сопротивлении — я имею в виду движение Сопротивления во Франции. Вспоминая о своем детстве, когда я был слишком юн, чтобы примкнуть к нему, я мечтал об этом, я идентифицировал себя с героями всех фильмов о Сопротивлении: подполье, бомбы на рельсах, пленные немецкие офицеры и т.п. Однако деконструкция — это не только акт сопротивления, она также выходит из акта веры. Она говорит «да» — например, справедливости, несводимой к закону.

Что вы хотите этим сказать?

Правовой закон деконструируют во имя справедливости. Возьмем в качестве примера «гражданское неповиновение» — в США или во Франции. Речь в таких случаях идет о протесте против конкретной позитивной национальной законности во имя закона высшего (такого, например, как универсальность прав человека) или же во имя справедливости, еще не вписанной в рамки права. Права человека сами по себе имеют историю, они постоянно обогащаются, тем самым раз-граничиваясь. Актуальные юридические границы всегда можно оспорить во имя только грядущей справедливости.

И это не равносильно призыву к анархии против институтов или же дикой природе против государства. Противопоставляя политику ограничений и «бездокументность» (les sans-papiers), например, мы не требуем от государства открыть границы всякому пришлецу, дабы таким образом практиковать безусловное гостеприимство — это может вызвать риск прямо противоположных эффектов (несмотря на то что соответствует идее чистого гостеприимства, т.е. гостеприимства как такового).

От государства лишь требуются правовые изменения, в особенности же изменения в области правоприменения, и не стоит при этом поддаваться ни фантазму безопасности, ни демагогии, ни электорализму.

Нельзя ли сказать, что вы начинаете принимать идею трансцендентного и нередуцируемого порядка, который сопротивлялся бы вашему деконструирующему анализу и который мог бы оказаться справедливостью или религией?

Справедливость и религия — или даже справедливость и право — с трудом поддаются прямому отождествлению. Право никогда не бывает адекватным справедливости. Понятия эти гетерогенны, хотя и неотделимы друг от друга. Именно во имя справедливости мы изменяем, улучшаем, детерминируем и даже деконструируем право, благодаря чему и существует история права. Но справедливость была бы несправедливой, если бы она не стремилась инкорпорировать себя в действенность права, т.е. некой силы.

Как вы объясняете возвращение к религии, которое происходит сегодня во многих уголках мира, но только не в Европе?

Да и в Европе тоже! А это возвращение? Религия ведь не измеряется лишь посещаемостью церквей. То, что именуют «возвращением» и что отнюдь не ограничивается только исламом, отмечено в первую очередь появлением «фундаментализма» или «интегризма», которые являются агрессивно «политическими». Они пытаются оспорить политическую, государственную или какую угодно власть простым подчинением демократии в пользу теократии. Всё это требует анализа на различных уровнях.

К примеру, было бы трудно объяснить силу этих движений, если бы понятие «политического», как и понятие государства, а в особенности понятие суверенитета сами не были понятиями изначально теологическими. И при этом едва ли секулиризованными. С другой же стороны, в противоположность тому, что обычно думают, все эти «фундаментализмы» весьма хорошо уживаются с научно-техническим прогрессом. Иран — лишь один тому пример. Так что дело тут не только в борьбе с современными технонауками, выливающейся в деколонизацию, разрыв с корнями, детерриториализацию, но и, одновременно с этим, в их переприсвоении.

Так называемое возвращение религии пытается вернуться к буквальности идиомы, к близости бытия-у-себя, нации, земле, крови, филиации и т.д. Чтобы избежать тех или иных угроз, ее инкорпорируют внутрь себя, присваивая технонауки, телекоммуникации, теле-информации, эффекты мондиализации и т.д. Это автоиммунный процесс.

Он разрушает организм, который пытается защитить: вот почему я в итоге не верю в грядущее всех этих «фундаментализмов» как таковых — по крайней мере не в их политическое выражение. Но что интересно наблюдать, так это иногда тонкий брак рационализма, даже сциентизма, с обскурантизмом. Однако так же, как я отграничил справедливость от права, следует, на мой взгляд, разграничивать веру и религию…

Предлагаемая вами философия — это философия свободы, гостеприимства и космополитизма. Как вы реагируете на новый подъем национализма?

О! Никакой философии я не предлагаю. Деконструкция — это не философия. Что же касается свободы, оставим это для другого интервью. Я «за» нее, это очевидно, но будь у нас время и место, я бы постарался объяснить, почему я так редко, почти никогда, не использую это слово, а когда использую, делаю это крайне трезво.

«Новые национализмы» вместе с «мондиализмом» (понятие не менее проблематичное, чем национализм) образуют адскую парочку. Мне, конечно же, нравится космополитизм, и я полагаю, что его стоит культивировать, не ограничиваясь его стоической или христианской традицией (а именно павловской). То же касается и международного права: его также следует культивировать и всячески продвигать.

Но когда это понятие остается решительно привязанным к государству и гражданству, хотя бы и шла речь о гражданине мира, к мировому правительству, я спрашиваю себя, не стоит ли пойти дальше космополитизма — не против государства опять же, так как ситуаций, когда государство остается лучшей опорой, по-прежнему много. Принятие политических решений или ответственности, стало быть, заключается в том, чтобы установить, в каких ситуациях следует быть на стороне государства, а в каких выступать против него.

А вы мондиалист?

Вместе со словом «мондиализм» нас пытаются заставить проглотить очень многое. Разумеется, существует, как известно, огромное количество феноменов гомогенизации: слияние рынков, проницаемость границ, скорость и сила международных коммуникаций и т.п. Но никогда за всю историю человечества не было такого количества жертв неравенства и репрессий, будь то в экономической, неоколониальной или каких-то других формах. Сегодня богатство нескольких сотен семей превышает богатства многих перенаселенных стран.

Да бросьте, мир всегда жил под знаком неравенства!

Ну тогда, с этой точки зрения, мондиализация не предлагает ничего нового, и было бы ложью сказать, что она меняет мировой порядок и человеческие отношения. Меня интересует понятие «мира» (monde) и его история, в частности религиозная. Мир не есть ни земля, ни вселенная, ни космос. Почему англичане, американцы и немцы говорят о глобализации, а не о мондиализации.

Каково ваше определение национализма?

Следует отделить его современную форму, где он приобретает буквальное значение, ассоциируясь с хоть и недавними, но всё же преходящими формами национальных государств. Ввиду их сущностной хрупкости, ввиду «кризиса» национальных государств, национализм — это жест реактивный, под своей агрессивной внешностью скрывающий испуг. Он ведь не просто советует любить нацию (что нормально, законно, да и не поддается подавлению), но воодушевляет на гегемонические планы, желая всё подчинить императиву национальному или, что называется, суверенитетскому (ведь национализм по-прежнему ассоциируется с национальным государством).

А как вы определяете суверенитизм?

Только что об этом говорил в связи с теологическим и политическим наследием. Это слово означает всемогущество, само-обусловленность воли, безграничную и безусловную власть. В абсолютных монархиях, всемогущество суверена как воплощения нации является божественным правом. Впоследствии эта суверенность была перенесена на народ (оставаясь по-прежнему «сакральной», как например у Руссо в «Общественном договоре»).

Такая демократизация или республиканизация, на мой взгляд, не избавилась от своей теологической филиации. То, что сегодня происходит в мире в рамках протестов (более или менее проблематичных) против суверенитета национальных государств (война в Персидском заливе, Косово, Тимор и т.д.), требует от нас пересмотра, «деконструкции», если хотите, а значит и реинтерпретации этого наследия.

Эта идея обладает грядущим?

И да и нет. Она долго будет продолжать жить, но расщепляясь, изменяя свою форму и место. Пусть и сохраняя теологические и западные корни, она повсюду остается нерасторжимо связана с ценностями свободы и самоопределения. Поэтому трудно и даже опасно чересчур прямо атаковать суверенитет. Именно здесь осторожную и дифференцированную деконструкцию следует отличать от деконструктивистской критики.

Что вы думаете по поводу растущих требований идентичности?

Кто мог бы выступить против «идентичности»? Но подобно национализму или сепаратизму, политика идентичности способствует непризнанию универсальности прав и культивации исключительных отличий, превращая тем самым различие в оппозицию. Я уже пытался показать, как такая оппозиция парадоксальным образом стремится стереть различия. Однако в ситуациях подавления или исключения, движение или стратегия «идентичности», на мой взгляд, может быть вполне легитимной. В определенных пределах и при весьма ограниченных условиях.

Как возможно философствование в эру коммуникаций и интернета, когда каждый думает, что он всё обо всем знает?

Интернет предстоит принять. Впрочем ничего другого и не остается. Коммуникации между философами уже начинают к нему адаптироваться. Даже в преподавании. А это дестабилизирует или маргинализирует классические институты и режимы коммуникации, что иногда опасно. На всех этих «сайтах» можно найти как хорошее, так и плохое. Здесь есть угроза. Но есть и шанс.

Иногда интернет дает возможность постоянных дискуссий одновременно в Токио и Париже, Хельсинки и Сараево, и всё это, что важно, в обход медленных, тяжелых процессов или систем легитимации, которые нередко сопровождаются дискриминацией или цензурой. Что меня волнует больше, чем технологии сами по себе, в этих обменах — это растущее господство одного языка, а значит и одной культуры: англо-американской.

Пришли времена диалога, обменов и синергии. Не поэтому ли невозможно быть серьезным философом в наши дни, не занимаясь вместе с тем психоанализом, историей, литературой и лингвистикой?

Достаточно ли быть «в курсе», чтобы быть хорошим философом? Можно размышлять об очень важных для нашего времени вещах, не имея никакого вкуса к этим знаниям и технологиям, ни даже подлинной компетентностью в их связи. Хайдеггер, полагаю, никогда не летал на самолете, не водил автомобиль и проч. Он был так себе туристом и, очевидно, никогда не пользовался компьютером.

Но хотя бы и не соглашаясь с тем, что он говорил насчет техники, нельзя не признать, как это попытался сделать я, что он сказал ряд очень сильных вещей, предложив для размышлений о технике больше, чем многие эксперты, техники и технологи. Так вот, философам лучше быть компетентными теоретически и технически в перечисленных вами областях. Те, кого мы зовем философами великой традиции: Платон, Декарт, Лейбниц, Кант — обладали энциклопедическими познаниями, а их жизнь протекала вблизи науки. В случае же с большинством французских философов это далеко не так.

Вы сами очень литературны.

«Литературен»? Будь это так, я бы попытался объясниться. Но ничто не может оправдать ограниченности моих научных познаний, кою я признаю не только с сожалением, но и смирением. Во Франции, особенно в двадцатом столетии, образ философа-писателя (чего стоит один Сартр, если взять мое поколение!) был абсолютно доминирующим. С рядом весьма негативных последствий, но также с призывом в адрес философии выйти за свои пределы, за пределы официальных университетских дисциплин (в направлении политики, литературы, живописи, архитектуры или гуманитарных наук…).

Вы очень популярны за рубежом. Вы можете описать положение французской философии в остальном мире?

Без всякого шовинизма: все мы видим, что наиболее актуальные философы, определенно самые влиятельные и в любом случае самые изучаемые и переводимые в мире сегодня — это французские мыслители поколения Левинаса или Лакана, а также Альтюссера, Фуко, Делёза, Лиотара и др. В философии — или, если брать шире, между философией и большим количеством других «областей» — в ходе последних сорока лет произошло нечто уникальное и беспрецедентное, причем исключительно во Франции.

Почему только во Франции? Это потребовало бы пространного анализа, так что я не стану сейчас на эту тему импровизировать. Это ведь не личная оценка, я лишь пересказываю то, что было признано почти всюду. И признано лучше за рубежом, чем во Франции.

Источник: Сигма