Как правило, между анархизмом и современной французской философской мыслью естественного родства никто не усматривает. Из ключевых мыслителей современной французской философии, обращавшихся к политическим проблемам — Жак Деррида, Жиль Делёз, Жан-Франсуа Лиотар, Мишель Фуко, Ален Бадью, Жак Рансьер, — никто явно не придерживался анархистской традиции. Из них разве что Рансьер использовал иногда этот термин в том же примерно смысле, в каком его использует большинство анархистов.

Имеет место активный диалог этих мыслителями с марксистской традицией, и часто этот диалог включает в себя различные виды модификации марксистской мысли. Однако, учитывая искажения, сделанные с целью привести Маркса в соответствие с современным мышлением, можно было бы задаться вопросом: может, для них было бы лучше просто отыскать новую традицию для включения в неё своей мысли?

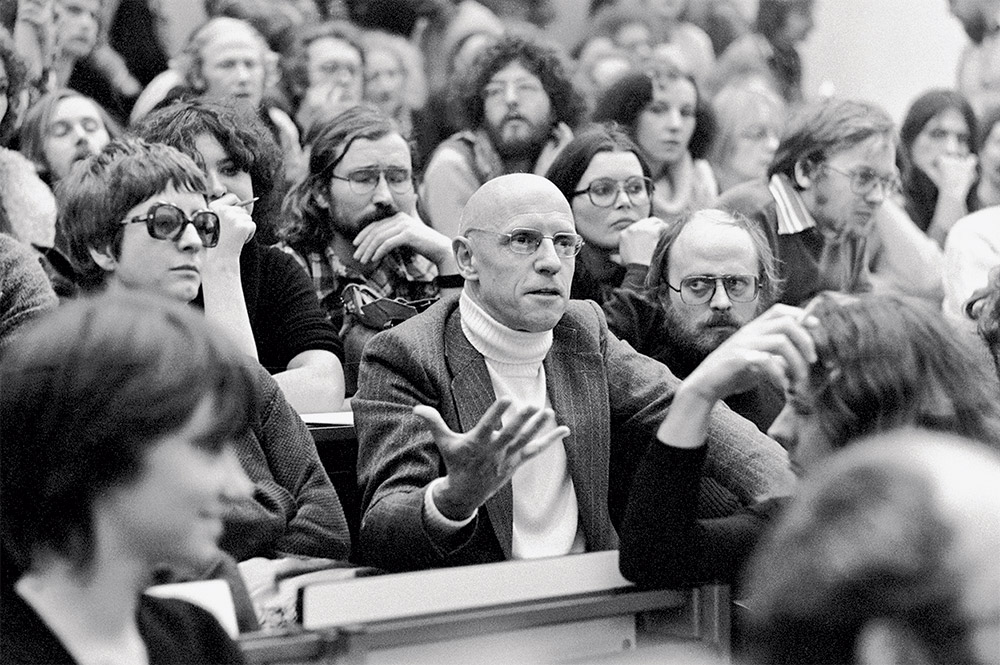

В другом месте я писал об анархистской перспективе, которая оформляет идеи Делёза, Лиотара и Фуко (см. May 1994). Здесь я хотел бы остановиться на некоторых из тех же тем, только несколько иначе их концептуализировать. Особое внимание хотелось бы обратить на двух мыслителей — Фуко и Рансьера. Аргументация будет заключаться в том, что оба они, особенно в комбинации, предлагают убедительное анархистское видение, которое происходит из традиции анархизма и вместе с тем продолжает её. Такое происхождение они, конечно же, не рассматривают, но те, кто изучал или был вовлечён в анархистскую традицию, надеюсь, окажутся здесь как дома — даже если какая-то мебель и окажется переставленной.

Следует начать с простого. Одним из способов обозначить различие между марксизмом и анархизмом было бы противопоставление двух терминов: эксплуатация и господство. Эксплуатация — марксистский термин, и хотя это термин экономический, он всё же имеет политические последствия. (В то время, когда писал Маркс, конечно, не было разделения между экономикой и политикой, была лишь политическая экономия).

Эксплуатация относится к капиталистическому извлечению прибавочной стоимости у рабочего. По существу, так как стоимость продукта заключает в себе труд, который в этот продукт вкладывается, и поскольку рабочим не выплачивают в полной мере этой стоимости, существует стоимость, которая походя извлекается капиталистом. Эта стоимость является прибавочной. Если капиталистической системе не будет положен конец, то не будет конца и извлечению прибавочной стоимости, т.е. эксплуатации (Marx 1976: Parts 3–5).

Господство, анархистский «эквивалент» эксплуатации, — это не только другой термин. Это термин иного рода. Хотя многие, знакомые с анархизмом лишь мимоходом, связывают его исключительно с критикой государства (или, следуя бакунинской работе «Бог и Государство», с критикой религии и государства), это было бы неправильным пониманием более гибкого термина. Здесь нет никакой аналогии с формулами: государство — анархизм, экономика — марксизм.

Вместо этого мы могли бы определить господство как в целом относящееся к подавляющим отношениям власти. Поскольку некоторые люди отождествляют власть и подавление, у нас может возникнуть соблазн упростить определение господства отсылкой на отношения власти. Однако этого не будет. По причинам, которые мы увидим при обращении к Фуко, наличие власти само по себе не является гарантией подавления.

Если мы возьмём первое определение, то увидим, почему в отличие от эксплуатации это концепт иного рода. Во-первых, в то время как эксплуатация принципиально является экономическим концептом, господство — это, в основном, концепт политический: он отсылает к отношениям власти. Во-вторых, что более важно для наших целей, господство — концепт более эластичный, нежели эксплуатация. Он может относиться к отношениям, существующим в различных социальных сферах.

Разумеется, существует экономическое господство, но есть также расовое господство, гендерное, сексуальное, воспитательное, семейное и т.д. Господство в отличие от эксплуатации может иметь место в любой сфере социального опыта. Эксплуатация, хотя её последствия и разбросаны по всему социальному спектру, конкретно находится в определённой общественной сфере: сфере труда.

В этом различении двух концептов обнаруживается зародыш целой политической философии, и мы не можем слишком далеко развивать эту линию мысли. Позвольте мне, однако, сказать, что если фундаментальная проблема человеческих отношений — это эксплуатация, то правильный способ решения этой проблемы — меры, сосредоточенные на экономической сфере. Для этого нужны эксперты в этой сфере.

В конце концов, если всякое угнетение будет, в конечном счёте, угнетением экономическим, тогда разумно, что сопротивление ему должны возглавлять те, кто имеет экономические знания и опыт, что придаёт этим людям особый статус. Здесь можно было бы взглянуть на идею авангардной партии, которая играет ведущую роль в любой политической борьбе, то есть партии экспертов, анализ и действия которых способствуют политическому сопротивлению.

И напротив, когда фундаментальной проблемой человеческих отношений является господство, тогда не может быть никакой авангардной партии, потому что политическая борьба протекает через слишком многие регистры. Могут быть эксперты в той или иной форме господства, но в господстве как таковом экспертов нет. Тем самым анархистское противостояние марксистскому авангардизму можно обнаружить в этих фундаментальных концептах, которые каждый использует для анализа социальной реальности и борьбы.

Я хотел бы сосредоточиться на другом, хотя и связанном, аспекте господства. Если господство является эластичным, то различные его проявления несводимы к конкретной форме господства. Например, гендерное господство может быть связано с эксплуатацией, но оно не сводится к эксплуатации. Они вполне могут пересекаться и, вероятно, так и есть. Но в каждом случае имеет место своя специфика, требующая своего анализа и реагирования.

Локальный и пересекающийся анализ социальных и политических явлений заменяет единый всеобъемлющий анализ, охватывающий всё общественное пространство. Мы должны понимать историю и характер той или иной формы господства, как она работает, как она связана с другими формами, как усиливает их и усиливается ими.

Добавим ещё одну идею, которая усложняет понимание власти, присущее определению господства. Мы часто мыслим власть в простых терминах: отношение власти — это когда А может заставить Б делать то, что хочет А, даже против воли Б. (Если мы хотим интегрировать сюда понятие идеологии, можно изменить последнюю фразу на что-то вроде «против воли или интересов Б»). Размышление подобного рода несёт в себе два касающихся власти предположения.

Во-первых, что она всегда используется сознательно, а во-вторых, что она всегда заключается в том, что кто-то (или какая-то группа) мешает кому-то другому (или какой-то другой группе) сделать то, что было бы сделано им в ином случае, ради того, чтобы этот второй сделал что-то, чего в ином случае не сделал бы. Подрывая эти два предположения, Фуко делает свой вклад в анархистскую мысль.

Исследования Фуко, особенно посвящённые тюрьме («Надзирать и наказывать») и сексуальности («История сексуальности», том I), показывают нам, что власть может действовать не только сознательно, но бессознательно и анонимно. Демонстрируют они и то, что власть обладает не одним лишь ограничивающим, но и креативным характером. Она не только пресекает людей делать какие-то вещи, но также может функционировать путём побуждения людей к созданию определённых способов бытия. В книге о наказании Фуко пишет:

«Неверно было бы говорить, что душа — иллюзия или результат воздействий идеологии. Напротив, она существует, она имеет реальность, она постоянно создается вокруг, на поверхности, внутри тела благодаря функционированию власти, воздействующей на наказываемых» (1977: 29).

Разумеется, мы не можем детально изложить предложенные Фуко исторические исследования. Тем не менее, можно указать на одно из них, чтобы понять, о чём он говорит. В своей истории сексуальности (1990) Фуко сопоставляет сексуальную революцию 1960–1970-х годов с утверждением о том, что она не была столь эмансипационной, как это утверждалось. Сексуальность не была освобождена, поскольку именно сексуальность стала определять нас в последние несколько сотен лет. Секс стал секретом нашей идентичности.

Фуко прослеживает изменения в католической исповеди (от исповеди поступков к исповеди желаний) наряду с другими изменениями (например, с акцентом на исследованиях народонаселения в политэкономической практике XVIII века), чтобы показать всё большее внимание к сексу, которое обнаруживается за последние несколько сотен лет.

Мы, скорее, не претерпевали викторианское подавление сексуальности, освобожденной лишь во второй половине XX века, но постепенно становились созданиями сексуальности [beings of sexuality]. Сексуальная революция, как и психоанализ до этого, есть симптом нашего исторического наследия, а не восстание против него.

Сказанное, разумеется, не означает, что люди не занимались сексом до XVII и XVIII веков. Пожалуй, это значит, что в данное время в одной точке сошлись различные практики, которые заставляют нас мыслить себя и фактически творить себя в качестве созданий сексуальности. Наши желания, в частности сексуальные, стали «Великой Тайной» того, кем мы являемся. Вот почему, например, гомосексуальность стал насущной проблемой современности, особенно для религиозных людей. Это не просто вопрос о том, кто с кем и чем занимается, но вопрос идентичности, вопрос того, кто ты такой.

В указанных исторических исследованиях Фуко демонстрирует две идеи: что власть может действовать более утончёнными способами, чем предполагается моделью, при которой A заставляет B делать то, чего хочет A, и что власть может производить вещи, которых не было раньше. Объединяя эти идеи, мы приходим к двум выводам. Во-первых, если власть креативна, как это описывает Фуко, и если она возникает в стихии практик, в которые мы включены, тогда возможно угнетение без угнетателей.

Так как власть — это не просто проблема того, что А делает с В, но может быть проблемой того, кем становится А благодаря практикам, в которых он задействован, тогда вероятно, что В может подавляться без присутствия А, фактически осуществляющего подавление. Например, гомосексуалы как таковые не являются результатом заговора людей, которые ненавидят тех, кто спит с представителями одного и того же пола.

Скорее, они являются производными сложной сети практик, поставивших секс в центр нашего самоощущения. Мы могли бы представить проблему следующим, довольно нестандартным образом: гомосексуалы подавляются потому, что они стали гомосексуалами, и это — репрессивная позиция, занимаемая в нашем обществе.

Второй вывод, в некотором смысле дополняющий первый, состоит в том, что могут существовать отношения власти, которые не являются репрессивными. Если мнение Фуко справедливо, тогда есть отношения власти, пронизывающие многие, если не все, наши практики. Эти последние, индивидуально и в сочетании с другими, постоянно созидают нас, наши способы бытия. И поскольку власть всеобъемлюща, мы не можем избежать вопроса о том, какие отношения власти являются подавляющими, а какие нет.

Рассматривая механизмы власти, мы должны спросить, создаёт ли она нечто плохое для тех, кто подчиняется ей. И, отвечая на этот вопрос, мы не можем просто сказать, что поскольку это отношения власти, постольку они дурны. Такой подход неизбежно делает политическое исследование моральным — аспект, который марксисты зачастую не замечали (см. May 1995). На минутку вернёмся к этому аспекту.

Фукольдианская реконцептуализация власти обогащает концепт господства. Как мы видели, господство — это гибкий концепт, который может быть обнаружен в самых разных сферах социального бытия. Теперь мы можем чётче понять, почему именно господство является более эффективным политическим концептом, чем одна лишь эксплуатация.

Эксплуатация, если понимать под ней архимедову точку опоры политической борьбы, пренебрегает обилием практик, которые составляют эфир наших жизней. Эти практики созидают нас такими, какими мы являемся, и при этом могут создавать нас способами, которые есть столь же угнетение, сколь и эксплуатация (которую эти практики фактически могут укреплять).

Хотя Фуко никогда не считал себя анархистом и не связывал себя с анархистской традицией, его исторический анализ и концептуальная программа представляют собой часть ориентации, рассматривающей политику как вопрос господства, а не только эксплуатации. Более того, расширяя понятие власти, Фуко простирает рефлексию о функционировании господства. Как мы видели выше, господство относится к репрессивным отношениям власти во множестве различных социальных сфер.

Аналитика Фуко предлагает нам исторические свидетельства того, как возникают некоторые из этих властных отношений, а также, в частности, более глубокую концепцию функционирования современной власти. Концепция власти как креативности, а не просто подавления, — это и есть современное функционирование власти отчасти потому, что, как показывают исторические работы Фуко, этот тип власти требует более совершенных технологий и большей численности населения, чем раньше.

Упомянутое расширение рефлексии может поставить вопрос о понимании сопротивления. В конце концов, если отношения власти повсюду и повсюду же создают нас, то во имя чего происходит политическое сопротивление? Сам Фуко всегда сдержанно относился к этой проблеме. Себя он рассматривал как того, кто предлагает интеллектуальный инструментарий для борьбы, однако не желал участвовать ни в нормативной, ни в стратегической дискуссии.

Частично это объясняется его убеждением в том, что условия борьбы должны решаться сопротивляющимися, а не интеллектуалами, которые слишком уж часто говорят от их имени. Тем не менее, существуют способы описать нормативность борьбы, не кооптируя самобытность сопротивления. Один из таких способов исходит от современного французского мыслителя Жака Рансьера, симпатизирующего историческим трудам Фуко и восприимчивого к его нежеланию говорить от имени других.

Интеллектуальный путь Рансьера начался с ученичества у Луи Альтюссера. Собственное же направление он избрал после восстания французских студентов и рабочих в мае 1968 года. В то время, когда Альтюссер критиковал бунты, Рансьер начал дистанцироваться от марксизма, слишком часто устанавливавшего разделение труда между интеллектуалами, которые придумывают и руководят политическим сопротивлением, и рабочими, которые его просто осуществляют. Рансьер годами изучал историю предмарксистских рабочих движений XIX века, а в 1990-е годы выработал своё видение политики, которое отражало эти исследования.

Для Рансьера политикой, которая заслуживает названия демократической, является политика радикального равенства в точном его смысле. Это политика, возникающая из допущения равенства. Другими словами, демократическая политика должна иметь в качестве основания допущение равенства среди борющихся о том, что они равны друг перед другом и перед теми, кто их подавляет или считает их менее равными. Демократическая политика, в конечном счёте, есть сопротивление машинериям порядка, который распределяет роли на основании иерархических допущений. Как он утверждал,

Политике есть место только тогда, когда эти машинерии дают сбой вследствие совершенно чуждого им допущения, без которого, однако, в конечном счёте ни одна из них не могла бы функционировать: допущения равенства кого угодно с кем угодно (1999: 17).

Порядок, против которого направлена демократическая политика, Рансьер называет полицией:

Обычно политикой именуют совокупность процессов, посредством которых реализуются смычка и согласие коллективов, организация полномочий, распределение мест и функций вкупе с легитимирующими это распределение системами. Я предлагаю дать этому распределению и системе легитимации другое имя. Я предлагаю называть их полицией (1999: 28).

Термин «полиция», который Рансьер использует со ссылкой на исследования Фуко о полицейском контроле над населением в XVII и XVIII веках, на самом деле может быть истолкован в этом более широком фукольдианском ключе. Полицейский порядок — это набор ролей и их нормативная рамка, обеспечивающая определённые формы господства.

Он создаёт людей, чтобы те жили определённым образом, соотносит их с другими образами жизни, разрешает одним людям судить других определённым образом и т.д. Минимально и вместе с тем чрезмерно упрощая, мы можем сказать, что полицейский порядок формирует каркас для циркуляции власти, которую описывает Фуко.

Демократическая политика возникает тогда, когда есть конкретные сопротивления этому полицейскому порядку. Характеризует эти сопротивления то, что они осуществляются во имя равенства сопротивляющихся. Мы могли бы указать в качестве примеров более или менее демократической политики движение за гражданские права в Соединенных Штатах, Май 1968 года во Франции и на более современное нам движение сапатистов в Мексике.

Ключ к пониманию позиции Рансьера — осознание роли, которую играет концепт равенства. Прежде всего, это не требование, но допущение. Могут быть требования, связанные с демократической политикой, и фактически они есть. Однако то, что характеризует политическое движение как демократическое — это не предъявляемые им требования, а допущение, из которого они возникают.

Просто потребовать равенства — значит возложить большую часть политической власти в руки тех, кому эти требования направлены. Соответственно, это значит поставить себя в положение, которое в конечном счёте является пассивным. Требовать равенства — значит быть жертвой, пускай и разгневанной и организованной. И напротив, допускать равенство — значит быть активным. Нужно рассматривать себя в первую очередь как равного тем, кто подавляет других или тем, кто является бенефициариями этого подавления.

И тогда, только во вторую очередь возникают требования. Но возникают они не из–за недостатка чего-то такого, что угнетаемые требуют от других. Наоборот, они появляются из признания собственного равенства, которое требует от других прекратить угнетение. Это сила, а не слабость; активность, а не пассивность.

По мнению Рансьера, то, что проистекает из демократической политики, является политическим субъектом. Фактически, он взывает к появлению демократической политической субъективации. Там, где когда-то были рассеянные индивиды, подчинённые машинериям полицейского порядка, с появлением демократической политики возникает коллективный субъект сопротивления: пролетариат, женщины, палестинский народ, афроамериканцы и т.д.

И так же, как Фуко показывает возникновение конкретных форм господства в пределах конкретных исторических траекторий, Рансьер понимает, как может иметь место сопротивление этим формам господства без обращения к какой-либо форме политики идентичности. Если характеристики полицейского порядка таковы, как их описал Фуко (как, например, в случае с гомосексуальностью), отказ от этого полицейского порядка происходит во имя качества, которое отвергает эти характеристики (например, равенство).

Фуко часто ошибочно ассоциируется с политикой идентичности, что объясняется спецификой его исторического анализа. Что показывает Рансьер, так это то, что можно принимать в расчёт аналитику Фуко, не принимая эту обречённую на провал политическую позицию.

Кроме того, политика Рансьера созвучна глубинным принципам, одушевляющим анархизм. Если равенство является критерием демократической политики, это означает, что нет никакого авангарда, нет неизбежных разделений между теми, кто думает, и теми, кто действует. Вместе с тем, это также означает, что существенным является сам политический процесс, а не только его результаты — тот пункт, на котором часто настаивали анархисты. То, как мы боремся и сопротивляемся, отражает наше видение того, как должно выглядеть общество.

Мы не можем сопротивляться сейчас, а равенство создавать позже. Учитывая опыт революционных движений XX века, эта истина должна быть сегодня очевидна — истина, осознанная анархистами, теоретически сформулированная Рансьером и хорошо подготовленная историческими работами Фуко. Если мы усваиваем уроки прошлого, то должны мыслить и практиковать борьбу, не принимая демократию как цель, но демократично, в самом развёртывании борьбы.

Таким образом, анархистская интерпретация этих современных мыслителей может соприкоснуться с анархистскими трудами последних двух столетий и яснее указать путь к будущему, более демократичному, чем времена, в которые мы живём.

References

Foucault, M. (1977) Discipline and Punish: the birth of the prison, trans. A. Sheridan, New York: Random House. [Цит. по: Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015].

— (1990) The History of Sexuality: an introduction, vol. 1, New York: Vintage.

Marx, K. (1976) Capital, Vol. 1, trans. B. Fowkes, New York: Random House.

May, T. (1994) The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism, University Park, PA: Penn State Press.

— (1995) The Moral Theory of Poststructuralism, University Park, PA: Penn State Press.

Rancière, J. (1999) Disagreement, trans. Julie Rose, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.[Цит. по: Рансьер, Ж. Несогласие: Политика и философия. СПб.: Machina, 2013.]

Источник: May, T. Anarchism from Foucault to Rancière // Contemporary Anarchist Studies: An Introductory Anthology of Anarchy In the Academy. — New York: Routledge, 2009. — pp. 11–17.

Перевод с английского: Дмитрий Поляков

Источник: syg.ma