РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ РУССКОЙ ИСТОРИИ ПО ВЛАДИМИРУ ШАРОВУ

Будто мул на веревке, мы вечно ходим по кругу собственного греха, меля муку, крутим и крутим жернова.

Дядя Юрий—Коле. «Возвращение в Египет»

Без властной вертикали России трудно…

Как волчок, ее держит круговое вращение.

…В идеале чекист исповедуется священнику, который, закольцовывая конструкцию,

в свою очередь, его сексот.

Прочность, на равных—герметичность

такой фигуры выше всяких похвал.

Дядя Святослав—Коле. «Возвращение в Египет».

Это ведь тогда революция началась,

тогда первый раз все перевернулось.

Но им в те годы казалось, что это не шар, не мяч, который катиться будет,

катиться и катиться,— а просто кубик: перевернется он с одной грани на другую и станет, будто вкопанный.

«Мне ли не пожалеть…»

Религиозные искания русской истории, как они представлены в романах Владимира Шарова, долго не умещались в моем сознании, вызывая головокружение. Но с последним романом «Царство Агамемнона» многое прояснилось, и девять шаровских романов теперь предстали как единое целое.

Головокружение при чтении Шарова возникает не случайно. Через все его образы русской истории проходит одна и та же фигура вращения, которую можно назвать шаровской «мельницей» (да и сама фамилия писателя словно предзадана его сюжетам и содержит все тот же образ). Это «волчок», «круговое вращение», «закольцевать конструкцию», «ходить по кругу собственного греха», «крутить и крутить жернова», «шар, мяч, который катиться будет, катиться и катиться»…

Сатана как спаситель

Все шаровские романы ставят читателя перед немыслимо сложным вопросом, на который, тем не менее, обычно да- ется ясный ответ. Какова главная идея иудаизма и христианства? — Спасение. От смерти, от греха, от рабства, от ада: получить прощение у Бога и войти в Его царство. Отсюда и напряженное ожидание Спасителя, Мессии. Самый прямой путь спасения — принять наибольшее страдание безо всякой вины, то есть повторить мистерию Христа, отдать себя, как безгрешного агнца, на заклание.

А дальше в логике шаровских героев, действующих как будто по внушению Священного Писания, совершается удивительный теологический выверт. Тот, кто мучает и убивает невинных людей, оказывает им наивысшее благо, поскольку сразу отправляет их в рай. Самые грозные властители и мучители вроде Ивана Грозного и Сталина — наибольшие благодетели человечества, поскольку одаряют тысячи своих жертв исходом в блаженную жизнь.

Конечно, все люди в той или иной степени грешны, но ведь убивают их за то, что грехом не является: за классовое происхождение, чтение философов-идеалистов, — или за несовершенные преступления, например за сотрудничество со шведско-японской разведкой или прорытие тоннеля в Индию. А то и просто ради статистики. Тем самым все грехи, совершенные ими в жизни, с них снимаются, и, как невинные мученики, они прямиком отправляются в рай.

Словами своего персонажа — богослова и историка Сметонина из его работы «Опричное право» — автор поясняет эту странную теологию искупления:

Грозный объясняет Курбскому, что жизнь есть юдоль страданий, оттого те, кто им, помазанником Божьим, царем Святой земли, убит без вины, то есть те, чьей кровью его беспрерывно попрекают, не только что не внакладе — в немалом барыше. Как невинно убиенные, они, претерпев страдания здесь, на земле, после кончины немедля будут взяты к престолу Господню, на веки вечные избегнут куда более страшных мук Божьего суда [1].

А это прозрение писателя и зэка, монаха и теолога Николая Жестовского, главного героя «Царства Агамемнона» и собственно автора этого романа в романе:

…Вот он, Сталин, соорудил огромный алтарь и, очищая нас, приносит жертву за жертвой, необходимы гекатомбы очистительных жертв, чтобы искупить наши грехи. …Он делает все, чтобы нас спасти. Невинные, которые гибнут, станут нашими заступниками и молитвенниками перед Господом, оттого и нам необходимо, пока мир не отстал от антихриста, помочь им спастись от греха, то есть места на земле им так и так нет. Главное же — они, приняв страдания здесь, будут избавлены от мук Страшного суда (ЦА 155).

Получается, что Сталин в своем роде спаситель. Конечно, по логике шаровских героев, Иван Грозный и Иосиф Стальной — адские отродья, через них сатана правит свой бал на земле. Но недаром и самому сатане Бог позволяет овладеть землей перед своим вторым и окончательным пришествием, чтобы спасти как можно больше душ и забрать их в Царствие Небесное. Такое вот полюбовное сотрудничество Творца с Ненавистником. Сатана, быть может, и не ведает, что творит, просто давая исход своей злобе и жажде власти, но рядом с ним и чуть ли не благословляя его идет Христос, попуская свершиться наибольшему злу как наибольшему добру.

Своими собственными руками убивая праведников, плодя и плодя новых мучеников, мы не просто готовим конец сатане, мы сами себя спасаем. Это несомненно. Тут и спорить не о чем. Потому что из слов вашего отца [Жестовского] ясно следует, что пусть невинно убиенные и уходят, лежат где-то во рвах и на кладбищах возле больших и малых зон в тундре, на болоте — колышек с перекладиной и номер, — но народ, будто он есть чаша, капля за каплей собирает их святость, и уже скоро, совсем скоро, ничего не расплескав, до краев себя наполнит (ЦА 265).

Этот теологический выверт — не фантазия, он отражает не только отчаянные поиски апокалиптических смыслов у интеллигенции сталинских лет, но и умонастроения в современной православной среде. Ольга Дунаевская, жена В. Шарова, вспоминает, что толчком к последнему роману стали слова хорошего знакомого семьи, православного и воцерковленного. Когда речь зашла о сталинских репрессиях, он сказал: «Да, все страшно, но зато теперь у Русской земли много молитвенников перед Господом. Столько святых-страстотерпцев, сколько дало сталинское время, Россия еще не знала» [2].

По этой скорбно-просветленной логике, «небеса жаждут» пролития крови невинных, чтобы они оттуда могли молиться о тех, кому выпало остаться на земле.

Жестовский поначалу воспринимает большевизм, сокрушающий храмы, как пришествие Антихриста, но в какой-то момент прозревает, поскольку это антихристово государство и воплощает наиболее последовательно Божью волю, а значит, необходимо сотрудничать с ним, доносить, быть искренним на допросах.

«В людях накопилось чересчур много зла; чтобы нас отмолить, спасти, божий мир должен до краев наполниться благодатью. То есть необходимы тысячи тысяч новых святых и великомучеников. Государство, которое заставляет нас давать показания на будущих невинно убиенных, и мы, которые их даем, сообща творим эту искупительную жертву. Несомненно, — закончил он тогда, — Высшей силе она угодна» (ЦА 258–259). И сам Жестовский со рвением помогает органам творить эту всенародную искупительную жертву: он пошел в ГУЛАГ не один, потянув «за собой почти девяносто других несчастных» (ЦА 313).

Таково круговращение у Шарова: взаимоспасение убийц и убиенных. Истребляя невинных, я спасаю их для жизни вечной, а значит, и сам спасаюсь. Где ад, там и рай. Где падение, там и вознесение. Не нужно изобретать никаких особых средств для стяжания рая — они даны в орудиях пыток, в истязательном мастерстве, в подвигах палачей… Все слагаемые русской истории, от крайнего атеизма до крайнего фанатизма, от большевиков, строящих земной рай (но превращающих его в ад), до сектантов, проклинающих все земное и жаждущих мученичества, сходятся в этой новонайденной формуле спасения: безвинное страдание вплоть до смерти — средство стяжания высшей жизни.

ЧК и общее дело воскрешения. Теология плюс техника

В «Бесах» Достоевского Шигалев, теоретик революции, объявляет: я начинаю с бесконечной свободы и прихожу к бесконечному деспотизму. Герои Шарова, такие как Жестовский и Сметонин, открыли обратную формулу: они начинают с безграничного деспотизма и приходят к вечной благодати. Конечно, этот совершенный двигатель взаимоспасения нуждается в непрерывном росте производительности. Самая большая страна добивается лишь одного — дальнейшего расширения своих владений на весь земной шар, а потенциально и на космос.

Отсюда мечта о мировом коммунизме. Для пополнения резервов святости и убыли населения число страдальцев должно расти, поскольку чем успешнее работает эта модель, тем больше людей обретает блаженную жизнь. Естественным рождением эту убыль не восполнить, потому что истощается земля и вследствие страданий, болезней, потерь мужского населения сокращается рождаемость, поэтому механизм пополнения — захват новых земель, причем прилегающих, чтобы прямо перенести на них удел страдальчества.

Другое средство возрастания священного царства, наряду с геополитикой — хронополитика. Здесь иудео-христианская магистраль дополняется у Шарова учением Николая Федорова, главного русского реформатора Священного Писания. Как замечает Шаров в эссе «Искушение революцией», когда исполнится федоровское учение, «свершится главное — вся земля станет уделом русского царя и тем в мгновение ока обернется единой, неделимой Святой землей. Землей, какой она была до грехопадения и изгнания Адама из Рая» [3].

Но главное — расширение не в пространстве, а во времени за счет воскрешаемых предков — сотворение теохро- носа. Казалось бы, федоровское учение авангардно и технократично и предполагает высокий уровень овладения техникой с целью собирания праха предков и их рукотворного воскрешения. Но при этом воскрешение мыслится как чисто репродуктивный акт: отцы рождают сыновей, а сыновья возрождают отцов, то есть вектор времени об- ращается вспять. Очевидно, что предки принесут с собой и свой архаический кругозор, свое мировоззрение прошедших тысячелетий — мифологическое, магическое, анимистическое.

Отсюда и постепенное прекращение естественной рождаемости, которая путем скрещения разных генов ведет к эволюционным скачкам; главным средством воспроизводства населения в федоровском проекте станет не рождение детей и смена поколений, а воскрешение предков. И оно же диктует новую форму геополитики — космополитику, освоение других планет, что будет продиктовано необходимостью расселять предков, переполняющих Землю. Опять-таки речь идет не о новых формах разума, не о творческой эволюции человечества, а об однородном во времени и пространстве, но при этом саморасширяющемся священном царстве.

Федоровская тематика столь важна для Шарова оттого, что вписана в священную русскую историю и особенно конкретно — в советский период. Если воспетая Жестовским литургия массовых репрессий рассчитана на то, чтобы убивать невинных и спасать их для Царствия Небесного, то федоровская техника предназначена действовать в обратном направлении, возвращая их в земную жизнь, в частности оживляя Ленина и его сподвижников, старых большевиков, которые отстали от сталинских темпов и должны уйти в распыл, но в будущем еще пригодятся.

Собственно, чекистский ритуал допросов, исповедей, взаимной слежки и доносов преследует цель создать полную картографию личности, включая отпечатки пальцев, подписи, детали биографии, кто с кем где когда — чтобы создать карту последующего оживления. Чекистские тюрьмы — это, по сути, федоровские музеи, предназначенные для воскрешения тех, кого уничтожает ГУЛАГ. Прежде чем отправить души невинно убиенных в иной мир, чекисты заботятся об их последующем воскрешении, собирая мельчайшие детали в величайший архив. ЧК — это, как сейчас бы сказали, огромная информационная корпорация доинформационного века, сталинский Гугл, собирание базы «больших данных» (big data) — задолго до компьютеров и интернета.

В романе «Репетиции» следователь Челноков говорит Кучмию, литературоведу, профессору:

Мы, чекисты, хотим и спасем вас, таких же, как вы… Мы, чекисты, спасаем этих обреченных. Все те, кто пройдет через наши руки, спасутся. Мы воскресим и многих из уже погибших. Год назад я добился папок для новых дел. На них написано: «Хранить вечно». Подозреваемые боятся их как огня. Они уверены, что из-за этой надписи мы, будто в аду, станем расстреливать их изо дня в день до скончания века. Какая чушь! Так они обречены, а эта надпись сохранит их, не даст сгинуть [4].

Так вращаются эти жернова: спасенные души невинно убиенных уходят туда, а тела воскрешенных поступают сюда, и тем самым святое царство устанавливается в пространстве обоих миров: и как спасение души, и как воскрешение тела, следуя иудео-христианской эсхатологии, вобравшей федоровское «общее дело». Недаром в шаровском романе «До и во время» Сталин принимает решение о начале массового террора по наущению своей матери мадам де Сталь, рьяной последовательницы Федорова, которая убеждает его, что погибших легко будет воскресить:

…смерть, которой умрут люди, убитые по его приказу, — не настоящая, это как бы смерть понарошку, смерть как в сказке; настанет коммунизм, настанет время, когда погибшие ни для чего не будут помехой, и тогда, как и говорил ее учитель Федоров, все они будут возвращены, воскрешены, все восстанут из пепла [5].

Смерти нет, философия общего дела преодолевает смерть; греха нет — чекистские пытки приводят душу к блаженству. Кстати, пытки есть и форма глубинного познания тела и души, вплоть до «подноготной» — отсюда пыточная этимология этого термина. В пытках тело полностью выдает себя, создавая совокупность «следов» — «музей» для возможного воскрешения того же самого замученного тела.

Таким образом, священное царство распространяется в обе стороны от границы жизни и смерти, соединяя теологию и технику: грешные превращаются в сонм святых и уходят на небо, а потом, уже заново воплотившись, возвращаются обратно.

Таков, по Шарову, религиозный смысл русской истории — это вечный двигатель взаимоспасения убийц и убиенных, грешников и святых, живых и мертвых, двигатель, который работает сам от себя.

У теологии террора намечается некоторое сходство с исламом, с политикой джихада и шахидства. Одновременное уничтожение и себя, и врагов Аллаха тоже прямиком ведет в рай, где шахида ожидают девственные гурии. Та же логика убийства-жертвы-спасения, вывернутая наизнанку. Но при этом очевидна и громадная разница. Ислам поощряет убийство неверных — но не ради их спасения: их ждет прямая дорога в ад. В теологии российского террора все обстоит иначе. Нужно убивать своих же, православных — и вместе с ними, по-братски обнявшись, подниматься на небо.

Если в исламе — однонаправленное действие меча, то здесь — именно вращение жерновов: убивая тебя, я тебя спасаю, а значит, хоть я и убийца, сам буду спасен. Эта чудотворная логика возможна только на христианской по- чве, но при полном попрании ее. Это поворот еще более радикальный, чем от Ветхого Завета к Новому. Это уже не ненависть в ответ на ненависть и не любовь в ответ на ненависть, а ненависть как высшее проявление любви. Врагов нужно любить и благословлять, а значит, творить милость, уничтожая их.

Убийца в объятиях убиенного вместе возносятся к блаженной жизни. Жестокость — это и есть милосердие. Разве большевики хотели погубить мир? Нет, спасти его от его собственных грехов. «Мировой пожар в крови — Господи благослови». Большевики повели красное воинство на борьбу за мир для его же спасения. Такова эсхатология Блока, а также А. Белого в его поэме «Христос воскрес». Это логика не прямой линии, раздела добра и зла, как в исламе, а «красного колеса», которое вращается так, чтобы возносить одновременно в братских объятиях и жертв, и палачей.

Подведем промежуточный итог. У героев Шарова действует такая логика, или теологика: Россия — святая земля, третий Рим, или второй Иерусалим, что ознаменовалось строительством Нового Иерусалима под Москвой по замыслу и воле патриарха Никона. С другой стороны, его противники, раскольники, считают, что Антихрист уже пришел на землю и что российское государство и даже православная (никонианская) церковь уже во власти сатаны. Остается объединить две эти теологемы, что и происходит в романах Шарова — в образах его раскольни- ков-большевиков, священников-сексотов. Да, сатана уже правит на этой земле, но за ним по пятам идет Христос и душу каждой невинной жертвы немедленно отправляет в царство блаженных. Полярность Христа и Антихриста как бы стирается, точнее, это два смысла одних и тех же деяний.

Здесь достигает предельной плотности и конденсации бинарность русского культурного кода, о которой писали Ю. Лотман и Б. Успенский [6]. Плюс и минус, святое и кощунственное не просто переворачиваются во времени, как в периоды революций. «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». По логике шаровских истязателей-мучеников, сжигать — и значит поклоняться. Одно есть другое. Полюса уже не сменяются, а слипаются. Антихрист как бы не предшествует Христу, а выполняет волю Христа. Теодицея сливается с сатанодицеей.

Великий Инквизитор и шаровские исповедники сатаны

Собственно, сатанодицею можно найти и в монологе Великого Инквизитора, который становится на сторону дьявола в его попытках искусить Иисуса на благо человечества. Дьявол, по мысли Ивана Карамазова, любит человеческий род, нисходит к его слабостям и потому может считаться его истинным спасителем, тогда как Христос, даровавший свободу людям, обрек их на страдания свободного выбора.

Однако в сравнении с Иваном Грозным и Сталиным как «спасителями» в восприятии шаровских героев, Великий Инквизитор — слабак и недоучка. Суть в том, что Великий Инквизитор, как и сочинивший его Иван Карамазов, не верит в Бога и его небесное царствие, а потому и требует полного счастья для человечества на земле — ценой духовных страданий немногих правителей, посвященных в страшную тайну, что Бога нет.

Шаровские же исповедники сатаны, вроде Жестовского и Сметонина, знающие, что мир в его руках и призывающие сотрудничать с ним, истово верят и в Бога, и в его небесное царствие. Именно поэтому жизнь на земле и должна превратиться в ад — чтобы обеспечить наибольшее число страстотерпцев, невинных душ, воссияющих над Россией. Теократическая и вместе с тем атеистическая формула Великого Инквизитора: нет Царствия Небесного, но во имя счастья людей должно быть построено земное царство сытости, всеобщего благополучия и довольства.

Формула Жестовского: небесное царство есть, и чтобы его обрести, нужно претерпеть муки в этой жизни, очиститься от всех грехов через смерть невинных. Поэтому жертвы и палачи совместно творят свое богоугодное, спасительное дело, свою литургию во славу сатаны, за которым стоит сам Христос. Счастливые невинные младенцы Достоевского превращаются в мучеников невиданно жестоких и массовых репрессий у Шарова, а Великий Инквизитор, ради счастья людей берущий на себя муку знания о том, что Бога нет, превращается в Грозного или Сталина, создавших на земле ад, чтобы подвигнуть души невинно убиенных на спасение в иной жизни.

Превращенная в пыточную Россия одновременно служит прачечной, отмывающей людей от грехов их собственной кровью и переправлющей в мир иной. Между спасителем и спасаемыми — полная гармония: одни дают беспрепятственно себя убить, молясь на своего палача, а другие пытают и казнят, выполняя миссию спасения человеческого рода. Такова трансформация сатанодицеи у Шарова.

Смердяков и его апологеты

Еще один персонаж Достоевского, который органично входит в романный мир Шарова,—Смердяков. Казалось бы, между Великим Инквизитором и лакеем Смердяковым лежит бездна. Но недаром они связаны фигурой Ивана Карамазова: Великий Инквизитор — это его возвышенная фантазия, а Смердяков — повседневная реальность, но оба выступают как проекции Иванова атеизма, то есть теоретического и практического богоубийства и отцеубийства.

Смердяков, следуя за мыслью Ивана, не верит в Бога и убивает отца; Великий Инквизитор, порождение мысли Ивана, не верит в Бога, пытается заменить его на земле и казнить самого Христа. Общее между ними еще и то, что, стремясь к благоденствию своих братьев, а в случае Великого Инквизитора — всех смертных, они берут на себя все страдание, всю вину за преступления, а потому предстают как своего рода благодетели и спасители человечества.

Такой сдвиг в понимании образа Смердякова намечен в мистическом трактате «Роза мира» Даниила Андреева, где глубина падения в ад соотносится с высотой последующего подъема личности в мирах восходящего ряда. У Д. Андреева прорывается жуткая догадка, что Смердяков — восходящая фигура русского пантеона, что Петр Верховенский (из «Бесов») и Павел Смердяков суть апостолы «Петр и Павел» новой, адской духовности, которая «спасает братьев своих» пролитием крови…

Один из первых эпизодов нашей дружбы с Володей Шаровым: весной 1980 года мы встретились ради «Розы мира» Даниила Андреева — не помню, кто кому передал этот самиздат. «Роза мира» произвела на Володю сильное впечатление, но не свернула его с главного пути, который он считал магистралью русской истории: ветхо-новозаветной. Универсализм и синкретизм (или синтетизм) андреевской интеррелигии, многообразие метакультур, каждая из которых имеет свое духовное ядро и сонмы святых, оказались чужды Шарову, который видел в русской истории прежде всего своевольную импровизацию на иудео-христианскую тему. Тем не менее один мотив Андреева, как мне кажется, был усвоен Шаровым.

Мотив маргинальный, но именно поэтому подчеркнуто сближающий Шарова с Андреевым, а именно высочайшая роль лакея Смердякова в историческом и сверхисторическом бытии русского мира. «Иван Карамазов и Смердяков достигли Магирна — одного из миров Высокого Долженствования», — пишет Андреев. И дальше — о Смердякове и Петре Верховенском: «…у нас (во всяком случае, у читателя, обладающего метаисторическим мироощущением) возникает уверенность, что чем глубже спускались эти одержимые соблазном души, чем ниже были круги, ими пройденные опытно, тем выше будет их подъем, тем грандиознее опыт, тем шире объем их будущей личности и тем более великой их далекая запредельная судьба» [7].

Шаров тоже выделяет Смердякова среди всех персонажей Достоевского как главную, грандиозную, пророческую для России ХX века фигуру. По его предположению, именно Смердяков, а не Алеша Карамазов должен был бы стать героем продолжения «Братьев Карамазовых». «…Правда Алеши, допиши Достоевский роман, была бы еще одной полуправдой, потому что настоящая правда — она у Смердякова» (ЦА 361) — размышляет Жестовский. Ведь именно Смердяков пошел дальше всех своих братьев и совершил то последнее, «адское» действие — сначала отцеубийство, а потом и самоубийство, — о котором они только рассуждали, к которому примерялись, которое оправдывали или проклинали. Именно из Смердякова вышла вся поросль революционеров, террористов, героев дела, готовых отдать душу за братьев своих.

Удивительно, что в исторических анналах ХX века Шаров нашел реального деятеля, который вдохновлялся Смердяковым и отождествлял себя с ним. Гавриил Мясников (1889–1945) упоминается в «Возвращении в Египет» и становится одним из главных героев «Царства Агамемнона». Это недооцененная фигура русской революции: он участвовал в убийстве Великого князя Михаила, наследника престола, тем самым оборвав династическую линию; после революции — лидер Рабочей оппозиции в РКП(б); при Сталине сидел в тюрьме, бежал из СССР, в декабре 1944 года вернулся, был арестован и в ноябре 1945-го расстрелян.

Еще до революции, в Орловском централе Мясников, «прочитав всю классику, пришел к выводу, что благороднее Смердякова в русской литературе никого нет и никогда не было». С ним он и отождествляет себя. «Вот я атеист-смерд, а там православные христьяне, Достоевские, Алеши и Мити Карамазовы. Это они поют „Христос Воскрес“, избив меня нещадно за то, что я не хочу им подпевать. И не потому ли во мне так ярко кипит негодование против Достоевского, оплевавшего атеиста-смерда? Не потому ли я так остро воспринимаю всю мерзопакость Достоевского?» (ЦА 618–619). Так пишет Шаров о Мясникове, во многом его повторяя и перефразируя, — а вот собственные слова этого последователя Смердякова из его книги «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова» (написана в Париже в середине 1930-х):

Теперь время смерда. Сам смерд берется решать свою судьбу. Он разоряет дворянские гнезда, он идет на сокрушение промышленного феодализма, он трясет основы поработительского строя… Достоевский — охранитель помещичьего строя, с величайшим презрением и брезгливостью впустил он смерда в свою комнату, и пустил его для того, чтобы опоганить его, превратив этого смерда, вкусившего от древа познания добра и зла, в полное собрание всех мыслимых пороков, дабы напугать либеральствующих и умствующих лукаво Иванов Карамазовых. Надо реабилитировать Смердякова от гнусностей Достоевского, показав величие Смердяковых, выступающих на историческую сцену битвы свободы с гнетом, попутно рассказав всю правду о поработителях — богах [8].

На этом примере видно, как причудливо литература сплетается с реальностью: персонаж переходит из книги в историю, чтобы потом из истории перейти в другую книгу. Такова трансмиграция Смердякова-Мясникова из романа Достоевского в роман Шарова. При этом их соединение, своеобразное двойничество позволяет раскрыть глубочайшие смыслы русской истории, намеченные Достоевским, явленные в революционном движении и затем по-новому осознанные Шаровым. Почему Смердяков воплощает дух русской революции больше, чем другие Карамазовы?

Смердяков убивает отца, бросает вызов его деспотизму без всяких обличительных речей, без материально-юридических претензий Дмитрия, без презрения Ивана к сладострастному старикашке, без суетливых попыток Алеши примирить отца с братьями, — убивает просто, освобождая их от отцовского деспотизма. Убивает так, как Раскольников мечтал бы убить старуху — не дрогнув, не задавшись вопросом, имеет ли он право. В этом Смердяков становится прообразом революционного движения, терроризма и бесовства, даже более глубоким и страшным, чем Петр Верховенский, который учит убивать по идее. Карамазовы, эти философствующие аристократы духа, в конечном счете оказываются марионетками Смердякова; им движет страшная умная воля, он готов идти в самый ад, положив душу «за други своя».

Пойти в ад ради спасения — этот мотив есть и у Дмитрия Карамазова: воспеть гимн из своего подземелья, восславить Господа из ада. «За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти» (глава «Гимн и секрет»). Но Дмитрий бежит от своей миссии, от русско-сибирского ада. А «за всех» идет отцеубийца и самоубийца Смердяков — и идет не на каторгу, а именно в глубины преисподней, где даже нет и Бога, чтобы восславить Его. Через Смердякова раскрывается адская воронка, дно мироздания.

Знаменательно, что он страдает эпилепсией, наделен этой «божественной болезнью», как и князь Мышкин, и в этой черте странного сходства между «князем Христом» и сподвижником дьявола (который после самоубийства Смердякова, как бы сменив облик, тут же является Ивану) обнаруживается характерная религиозно-революционная идея: невозможно достичь царства Господня без сошествия в ад, вслед за Христом. Поэтому и миссия Мышкина проваливается, и ей приходит на смену другая — миссия Смердякова.

Вслед за Ф. Достоевским и Д. Андреевым Владимир Шаров в своих романах доходит до границ русского теологического воображения, переворачивая верх и низ, греховность и святость и представляя всю эпоху революционного террора как опыт сошествия в ад ради последнего освобождения души.

Продолжение следует..

* * * * *

[1] Шаров В. Царство Агамемнона. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. С. 227. (Далее в тексте ЦА и номер страницы.)

[2] См. воспоминания О. Дунаевской на С. ??? настоящего сборника.

[3] Шаров В. Искушение Революцией (Русская верховная власть). М.: Аrsis- Books, 2009. С. 32.

[4] Шаров В. Репетиции. Мне ли не пожалеть… Романы. М.: Наш Дом— L’Age d’Homme, 1997. С. 15.

[5] Шаров В. До и во время. М.: ArsisBooks, 2009. C. 302.

[6] Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике рус- ской культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии. Т. XXVIII: Литературоведение. К 50-летию профессора Бо- риса Федоровича Егорова. Тарту, 1977. С. 3–36.

[7] Андреев Д. Роза Мира. М.: Эксмо, 2017. С. 107.

[8] Мясников Г.И. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаи- ла Романова / Публ. Б. И. Беленкина, В. К. Виноградова // Минувшее: Ист. альм. [Вып.] 18. М. : Atheneum; СПб.: Феникс, 1995. С. 73–74.

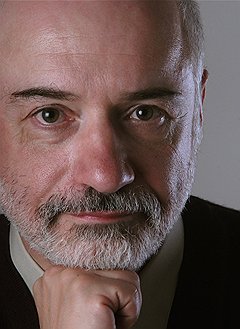

Иллюстрация: Шахматисты (1830), автор — Фридрих Август Мориц Ретч (1779—1857)

Источник: Emory