Шокирующий вопрос, адресованный одному климатологу, который обязан различать ценности отчётов, предоставляемых практиками.

Необходимо выбирать между модернизацией и экологизацией, предлагая иную систему координат.

То, что определяет воображаемую дипломатическую сцену: от имени кого вести переговоры и с кем вести переговоры?

Исследование прежде всего похоже на исследование речевых актов, в стремлении определить различные способы существования.

Цель состоит прежде всего в том, чтобы сопровождать народ, блуждающий между экономикой и экологией.

Прежде чем попытаться понять, как мы будем согласовывать нашу работу по исследованию тех новых средств, которые система цифровых коммуникаций предоставляет в наше распоряжение, необходимо предложить читателю прообраз тех целей, на достижение которых это исследование направлено. Поскольку самое малое может постепенно при- вести к большему, начнём с одной истории.

Шокирующий вопрос климатологу За круглым столом собрались адресованный одному пятнадцать французских промышленников, ответственных за устойчивое развитие в различных компаниях. Перед собравшимися выступал исследователь из Коллеж де Франс, специалист по вопросам климата. Дело происходило осенью 2010 года, когда бушевала распря по поводу того, является ли человечество причиной климатических потрясений.

Один из промышленников задал профессору вопрос, который я полагаю несколько бесцеремонным: «Почему мы должны верить вам в большей степени, чем остальным?» Я был поражён. Почему он ставит в один ряд, словно речь идёт о простой борьбе мнений, специалистов по климату и тех, кого называют климатоскептиками, слегка извращая прекрасное слово «скептик»?

Возможно, у него имеется измерительный прибор, более совершенный, чем у специалиста? Каким образом этот обычный функционер в состоянии сравнивать позиции экспертов, исходя из подсчёта «больше» и «меньше»? И в особенности, как осмеливается он говорить о «вере» в отношении наук о климате? Определённо, я нахожу этот вопрос почти шокирующим, в особенности со стороны того, кому по должности следует проявлять особый интерес к вопросам экологии. Неужели полемика выхолостилась до такой степени, что можно говорить о судьбе планеты так, словно мы участвуем в телевизионных дебатах, делая вид, что наши позиции равноценны?

Любопытно, как ответит профессор: поставит ли он на место наглеца, напомнив ему, что речь идёт не о вере, а о факте? Представит ли он заново «неоспоримые данные», не оставляющие места сомнению? Однако вот что, к моему огромному удивлению, он ответил с протяжным вздохом: «Если у нас нет доверия к институту науки, это серьёзно».

Представив своей аудитории список огромного количества исследователей, вовлечённых в анализ климата, сложную систему верификации данных, статей и докладов, принцип взаимной оценки, плотную сеть станций, дрейфующих буёв, спутников, компьютеров, обеспечивающих поток информации, он принялся объяснять, стоя перед доской, уязвимость моделей, необходимых для уточнения данных, а также поделился сомнениями по каждому из пунктов.

«Что же мы обнаруживаем, добавил он, в противоположном лагере? Ни одного исследователя, компетентного в данной области и располагающего подходящим оборудованием». Для ответа на поставленный вопрос профессор воспользовался понятием института как наилучшим инструментом для измерения взаимного веса позиций. Он не видит более высокого апелляционного суда. И поэтому он добавляет, что «утратить доверие» к этому ресурсу было бы для него «очень серьёзно».

Его ответ удивил меня так же, как и вопрос. Лет пять или десять назад я не верил в то, что учёный – особенно учёный-француз – мог бы в ситуации научного спора сказать о «доверии к институту науки».

Он мог бы указать на «зазоры в доверии», в статистическом смысле, но он призвал бы к достоверности, той достоверности, чьё происхождение он не должен был обсуждать в деталях перед такой аудиторией; именно достоверность позволила бы ему считать невежественным своего собеседника, а своих оппонентов иррациональными. Тогда вопрос об институтах не возник бы, и никакие призывы касательно доверия не были бы нужны. Он обратился бы к иной, высшей, инстанции, к Науке с большой буквы Н.

Когда к Ней обращаются, нет смысла спорить, поскольку это всегда возвращает нас на школьную скамью в класс, где речь идёт о том, чтобы учиться – или получать плохие отметки. Но когда мы должны взывать к доверию, мы имеем совершенно иную коммуникативную ситуацию: речь идёт о хрупком и деликатном институте, обременённом материальными и мирскими элементами – нефтяными лобби, взаимными оценками, обязательствами моделирования, опечатками в отчётах на тысячу страниц, исследовательскими контрактами, компьютерными ошибками и т. д. Однако такая озабоченность, и в этом заключается существенный момент, не ставит целью отбросить сомнения в отношении результатов исследования; напротив, её целью является обретение гарантии, что эти результаты станут валидными, надёжными и разделяемыми.

Отсюда моё удивление: как этот учёный из Коллеж де Франс может отказаться от комфорта, обеспечиваемого призывом к неоспоримой достоверности, чтобы опереться на доверие к научному институту? У кого сегодня ещё есть доверие к институтам? Не является ли это худшим моментом, чтобы заранее выставить на всеобщее обозрение пугающую усложнённость бесчисленных бюро, собраний, коллоквиумов, саммитов, моделей, трактатов и статей, посредством которых истончается наша уверенность в человеческом происхождении климатических нарушений?

Это похоже на то, как если бы священник, чтобы ответить новообращённому, который сомневается в существовании Бога, начал описывать схему организационного устройства Ватикана, бюрократическую историю церковных соборов и многочисленных толкований из трактатов канонического права… В наши дни, похоже, указание пальцем на институты могло бы служить поводом для их критики, но, конечно, не для восстановления доверия к установленным истинам. И тем не менее именно такой путь выбрал профессор для защиты от этих сомневающихся промышленников.

И он вполне прав. В ситуации живого спора, когда речь идёт о получении валидных знаний о столь сложных объектах, как всеобъемлющая система Земли, знаний, которые должны повлечь за собой радикальные изменения в самых сущностных вопросах существования миллиардов людей, бесконечно более правильно довериться научному институту, нежели неоспоримой достоверности. Но также и бесконечно более рискованно. Какая понадобилась отвага, чтобы так изменить точку опоры…

Тем не менее я не верю, что профессор так уж осознавал, что соскальзывает с одной философии науки в другую. Я думаю, что скорее всего у него больше не было выбора средств, поскольку именно его противники-климатоскептики говорили о том, чтобы действовать только после достижения полной уверенности, и использовали понятие института, только чтобы поставить его, профессора, в затруднение. Не обвиняют ли они, на самом деле, климатологов в том, что те представляют собой «лобби» среди прочих – «лобби» моделизаторов?

Не упиваются ли они слежением за движением денежных потоков, необходимых для исследований, а также за сетями влияния и кумовства, о чём свидетельствуют электронные письма, которые они рассылают под шумок? И как они сами действуют, чтобы знать? Они могут, очевидно, кичиться своей правотой по сравнению с другими, поскольку Достоверность никогда не является «вопросом количества». Каждый раз, когда намекают на толпу климатологов и объём их оборудования и бюджетов, скептики приходят в негодование от того, что они называют «апелляцией к авторитету».

И повторяют горделивый жест Достоверности против Доверия, взывая к Истине с большой буквы И, которую никакой институт не сможет исказить. И драпируются в складки мантии Галилея: разве он не восторжествовал, один против института, против Церкви, против религии, против учёной бюрократии своей эпохи? Зажатому в такие тиски, профессору ничего другого не оставалось.

Поскольку Достоверность захвачена его врагами и публика начала задавать бестактные вопросы, поскольку возникает реальная опасность смешения науки и мнения, он перевёл разговор на то, что оказалось под рукой: доверие к институту, который он знал изнутри в течение двадцати лет и в котором, в конечном счёте, не имел никакого повода усомниться.

Но о чём никто никогда не говорит. В этом вся хрупкость контрфорса, на который он предпочёл опереться. Если он решил, что я несколько насмешливо смотрел, как он суетится, пусть меня простит, поскольку я принадлежу к той области – науковедению (её обозначают ещё на франглийском² именем «science studies»), – которая как раз придаёт положительный смысл термину «научный институт». Однако с самого начала, ещё в 1980-е годы, эта область рассматривалась многими учёными как критика научной Достоверности – чем она на самом деле и являлась, – но также и достоверного знания – каковой не являлась никоим образом.

Мы хотели бы понять, с помощью каких инструментов, механизмов, материальных, исторических и антропологических условий возможно производить объективность, не обращаясь при этом ни к какой потусторонней Достоверности, сразу и безоговорочно настроившей Науку – с большой буквы Н – против мнения. В нашем представлении научная объективность слишком важна, чтобы на её защиту бросить только то, что обозначают термином «рационализм», в котором всё свалено в кучу и который слишком часто используют для того, чтобы прервать всякую дискуссию, обвиняя в иррационализме настойчивых противников.

Задолго до того как экологические проблемы оказались в центре политики, мы уже знали, что различать рациональное и иррациональное недостаточно для прекращения публичных споров на тему компонентов общего мира. Мы ощущали, что проблема наук оказалась несколько более сложной и что необходимо по-новому устанавливать фабрику объективности.

И именно поэтому мы – я и мои коллеги, историки и социологи науки – всегда удивлялись ярости некоторых учёных мужей по отношению к тому, что они называют «релятивизмом» наших исследований, хотя мы старались всего лишь подготовить учёных к действительно реалистичной защите объективности, которой мы придерживаемся точно так же, как и они, но иным способом.

Теперь становится понятным моё удивление ответу климатолога: «Так, так, вот вы и говорите положительно о доверии к научному институту… Но, дорогой коллега, разве вы когда-нибудь публично призывали к необходимости такого доверия? Или соглашались поделиться вашими секретами производства? Заявляли ли вы во весь голос о том, что практикование наук должно пониматься как хрупкий институт, нуждающийся в бережном обращении, если мы хотим им доверять? Напротив, не мы ли занимались этим всё это время? Мы, чью помощь вы отвергли с насмешкой, называя нас релятивистами? Готовы ли вы на самом деле к такому изменению эпистемологии?

Готовы ли вы отказаться от удобства обвинения в иррационализме, от этого великого способа заставить заткнуться всех, с кем вы стремитесь повздорить? Не слишком ли поздно для вас вдруг сбежать под сень понятия «доверие», не будучи к этому подготовленными?» Если в тот раз я не задал климатологу этих вопросов, то не потому, что боялся в свою очередь показаться бесцеремонным, а потому, что время споров по поводу «релятивизма» science studies уже прошло. Дело приняло слишком серьёзный оборот для подобной стычки. У нас одни и те же враги, и мы должны реагировать на одни и те же неотложные проблемы.

Который обязан различать ценности отчётов, предоставляемых практиками Эта история служит толчком к пониманию того, почему необходимо провести исследование относительно места, которое должно быть предоставлено ключевому понятию института – и в частности научного института – в тот момент, когда мы оказываемся перед лицом экологических кризисов неведомых ранее размаха и новизны. Если мне есть до этого дело, то потому, что в ответе профессора хорошо различимо если не противоречие, то, в любом случае, сильное напряжение между ценностью, которую он отстаивает, то есть объективностью, и отчётом, который он предлагает для определения этой ценности.

Дело в его колебаниях между призывом к Достоверности и призывом к Доверию, которые требуют, как мы это увидим, совершенно различных философий, вернее – метафизик и даже онтологий.

Я уверен, что у него просто не было времени, чтобы чётко определить это различие; такого рода ясность и не требуется от климатолога. Но моя собственная работа как социолога, или философа, или антрополога (название не имеет значения), заключается в том, чтобы углублять этот разрыв до такой степени и в течение такого времени, какие на это потребуются.

И таким образом предложить решение, именно в этом я вижу полезность данного проекта, как сделать такую ценность разделяемой и долговременной. Как мы увидим, в рамках данного исследования я предполагаю выделить, через ряд противоположностей, ценности, которые стоит защитить от отчёта, предложенного по ходу истории, чтобы попытаться их утвердить, или, скорее, восстановить в институтах, которые были бы для них образованы.

Я прекрасно знаю, что слова «ценность» и «институт» могут смутить и даже вызвать суровый отпор. Что? Возврат к ценно- стям? Доверие к институтам? Разве мы наконец-то не избавились от этого? Не с этим ли мы научились бороться и даже игнорировать? Тем не менее рассмотренный выше случай показывает, что мы, возможно, вступили в новую эпоху.

Масштаб экологических кризисов обязывает нас пересмотреть всю совокупность реакций, или, скорее, условных рефлексов, которые лишают нас гибкости в действиях, чтобы подготовиться к грядущему. Вот, в общих чертах гипотеза, из которой я исхожу. Чтобы учёный из Коллеж де Франс качнулся от Достоверности к Доверию, должно было случиться нечто действительно «серьёзное». И именно эта серьёзность сгустилась над нашей работой.

Цель, которую я преследую в настоящем исследовании, состоит в том, чтобы разработать механизм, называемый мной дипломатическим, который позволил бы предложить, если я доведу начатое до конца (но я не могу это сделать в одиночку), этому учёному, подвергшемуся нападкам от имени «рационализма», выход, который составил бы альтернативу по отношению ко всему тому, чего он до сих пор придерживался.

Удастся ли мне переопределить объективность через доверие к научному институту без ощущения утраты ценности, за которую он готов биться? Даже если возникнет необходимость в том, чтобы после проделанной работы он опирался на совершенно иную философию науки. И смогу ли я проделать это вместе с ним? Такова цель настоящего исследования: разделить опыт ценностей, которых, похоже, придерживаются мои информанты, но одновременно предложить им изменить отчёт, фактически – метафизику, посредством которых (и отчёта, и метафизики) они пытаются выразить этот опыт в случаях, чрезвычайно конфликтных, с риском проиграть ввиду неумелой защиты.

Можно ли предложить некоторым из концептов, которыми мы так дорожим, возможность развития, которое им не смогла обеспечить модернизация ввиду слишком узкой рамки. Наконец-то понятия «устойчивое развитие» и «охраняемый вид» смогут применяться также и к концептам!

Необходимо выбирать между модернизацией и экологизацией Почему столько ценностей больше не выдерживают критики, обрушившейся на них? По причине иного явления, которое я пытаюсь документировать, начиная с моего участия в полевых исследованиях в Африке в начале 1970-х годов. Его можно обозначить выражением «конец модернистской парентезы³». В дальнейшем термины «модернизация» или «Нововременные» будут противопоставляться «экологии». И придётся выбирать между модернизацией и экологизацией.

В книге, опубликованной более двадцати лет назад, Мы никогда не были нововременными [4], я попытался точно определить значение слишком многозначного прилагательного «нововременной», вос- пользовавшись в качестве пробного камня отношением, которое в XVII веке начали устанавливать между двумя мирами: миром Природы и миром Общества, миром не-людей и миром людей. «Мы» в названии этой книги, несколько пафосное, обозначало не какой-то определённый народ или какую-то отдельную географию, но скорее всех тех, кто ожидал от Науки радикального отличия от Политики.

Всех тех, которые – на какой бы земле они ни родились – ощущают себя пронзёнными осью времени, направленной таким образом, чтобы за собой они имели архаическое прошлое, в котором неудачно перемешаны Факты и Ценности, а перед собой – более или менее лучезарное будущее, в котором различие между Фактами и Ценностями наконец было бы более ясным и отчётливым. Нововременным является всё то, что идёт – или шло – из этого прошлого в это будущее при посредстве «фронта модернизации», непременно на передовой позиции.

Именно благодаря этому фронту первопроходцу, своего рода Границе, можно было позволить себе определить как «иррациональное» всё то, от чего следовало избавиться, и как «рациональное» всё, к чему следовало устремиться ради прогресса. Тем самым нововременным был тот, кто освобождался от привязанностей своего прошлого, чтобы продвигаться к свободе. Короче говоря, кто шёл из темноты к свету – к Просвещению.

Если я использовал Науку в качестве пробного камня для определения этой особой системы координат, то потому, что любой сбой в представлении о науках мог поставить под угрозу весь механизм модернизации. Случись вновь смешать Факты и Ценности, и вот ось времени начала бы прерываться, колебаться, метаться, извиваться во всех направлениях и уподобляться тарелке со спагетти или, скорее, змеиному клубку.

Двадцать лет назад не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы почувствовать, что модернизация подходит к завершению, поскольку каждый день, каждую минуту становилось как раз всё труднее различать факты и ценности ввиду возрастающего смешения мира людей и мира не-людей. В то время я приводил множество тому примеров, говоря об умножении «гибридов» науки и общества.

Уже более двадцати лет научные и технические споры только увеличиваются в числе и размахе, распространяясь на сам климат. Поскольку геологи начали использовать термин «антропоцен» для обозначения эпохи в истории Земли, которая приходит на смену голоцену [5], этим термином удобно пользоваться, чтобы при помощи одного слова передать смысл эпохи, простирающейся от научных и промышленных революций до сегодняшнего дня.

Если даже сами геологи, люди степенные и серьёзные, делают из человека силу такого же масштаба, что и вулканы или даже тек- тонические плиты, то ясно одно: надежды на то, чтобы в будущем окончательно провести различие между Наукой и Политикой у нас не больше, чем в прошлом.

Таким образом, пробный камень, служивший средством для различения прошлого и настоящего с целью очерчивания фронта модернизации, который был готов охватить всю планету и предложить идентичность тем, кто ощущают себя «нововременными», утратил всякую эффективность. Отныне мы призваны предстать перед Геей.

Гея – это странная двусоставная фигура, созданная наукой и мифологией, используемая некоторыми специалистами для обозначения Земли, которую мы содержим и которая содержит нас; это лента Мёбиуса, чью внешнюю и внутреннюю стороны мы образуем; это Глобус, или земной шар, действительно глобальный, угрожающий нам так же, как и мы ему. Если бы я захотел драматизировать замысел этого исследования, следовало бы зафиксировать последствия фронта модернизации в тот момент, когда он внезапно натолкнулся на Гею.

Всё происходит так, словно Нововременные (я использую заглавную букву, чтобы обозначить этот способный к изменениям народ в поисках самого себя) до сих пор определяли бы ценности, которым дают какой-никакой приют в шатких институтах, придуманных наспех, чтобы отвечать требованиям фронта модернизации. При этом они постоянно откладывают вопрос о том, как собираются существовать дальше. У них было будущее, но они не заботились о грядущем. Или, скорее, о том, что должно наступить [6]. Что наступает? И что может случиться непредвиденного, чего они, похоже, не предусмотрели?

«Гея», «антропоцен», точное именование не столь важно – в любом случае, это нечто такое, что навсегда лишит их фундаментального различия между Природой и Обществом, посредством которого они последовательно устанавливали систему координат. Начиная с этого события, для них всё усложняется: «Завтра, – бормочут те, которые решительно перестали быть нововременными, – мы должны будем принимать в расчёт мороку с существами, смешивающими порядок Природы и порядок Общества; завтра мы будем чувствовать себя связанными ещё большим количеством предписаний, навязанных существами более многочисленными и разнообразными».

Внезапно прошлое изменило форму, поскольку оно является не более архаичным, чем то, что идёт нам навстречу. Что касается будущего – оно разбилось вдребезги. Мы больше не можем эмансипироваться, как прежде. Ситуация совершенно новая: позади нас привязанности, впереди нас ещё больше привязанностей. Приостановка «фронта модернизации». Конец эмансипации как единственно возможной цели. И что ещё хуже: «мы» больше не знаем, ни кто мы есть, ни, конечно, где мы, мы, которые верили, что были нововременными. Конец модернизации. Следует всё начинать заново.

Существует ли иная система координат, способная заменить ту, которая в настоящий момент нами утрачена и мо- дернистская парентеза которой как раз закрывается? Именно в это начинание я впрягся четверть века назад, параллельно другим своим интересам, и хотел бы им поделиться и продолжить этой книгой, а также прилагаемыми к ней количественными данными [7].

Я полагаю, что негативное название – «мы никогда не были нововременными» – на этот раз возможно дополнить позитивной версией этого же самого утверждения. Если мы никогда не были нововременными, то что же тогда с нами случилось? Что мы должны унаследовать? Кем мы были? Кем собираемся стать? С кем мы должны быть связаны? Где мы отныне находимся? Вот вопросы исторической и сравнительной антропологии, к решению которых невозможно приступить, не проведя углубленного исследования этого знаменитого Нового времени, которое вот-вот закончится.

Почему я полагаю возможным предложить такое исследование и такую альтернативу? Просто потому, что, подвешивая тему Нового времени, характеризующую приключение Нововременных, я думаю определить опыт некоторого числа ценностей, другую версию которого, как я полагаю, можно предложить.

Я убеждён, например, что опыт объективности казался надёжно защищённым Наукой с большой Н только потому, что нам никогда не приходилось всерьёз его защищать. Как только объективность оказывается под вопросом, как в рассказанной выше истории, становится желательным описать совершенно иначе практику исследователей, предлагая им другую саморепрезентацию, которая позволила бы заново обрести доверие к научному институту, подвергшемуся кардинальному переопределению.

Как мы вскоре заметим, то, что придаёт некоторую ценность этой работе переописания, – это возможность освободить место для других ценностей, чей опыт весьма распространён, но которые не были сильно востребованы в рамках Нового времени. Например, политика, религия или право, которые защитой Науки с большой буквы и во всём её величии были убраны со своего пути, но которые теперь можно развернуть более удобным образом. Если же речь идёт об экологизации, а не о модернизации, станет, вероятно, возможным заставить уживаться друг с другом большее число ценностей в более богатой экосистеме.

Далее в книге я собираюсь предложить своим читателям двойную диссоциацию: прежде всего я попытаюсь обнаружить опыт, присущий каждой ценности в её традиционной передаче; затем я собираюсь взять на себя труд дать этому опыту альтернативную формулировку, совершенно предварительную, которую я положу на стол переговоров, чтобы подвергнуть критике. Зачем так поступать? Потому что мне кажется, что опыт, если его тщательно проследить, является разделяемым, тогда как альтернативная формулировка, которую я из него извлеку, такой не является – во всяком случае, сразу.

Примером нам может послужить изучение научных практик, которым я занимался достаточно долго: я редко слышал критику относительно описаний научных сетей, которые предлагают science studies (напротив, их достоверность всегда признавали, как если бы, подобно Гарвею [8], мы открыли вены и артерии кровоснабжения научного сообщества…). И тем не менее альтернативные версии, предложенные нами для того, чтобы составить представление о фабрике объективности, были яростно оспорены некоторыми исследователями, даже теми, кого мы призывали предлагать свои ценности, которые были бы в конечном итоге понятны другим.

Даже самих слов «сеть» и «фабрика» порой достаточно, чтобы шокировать наших собеседников, что подтверждает, до какой степени нас неправильно воспринимают… Какими же никудышными дипломатами мы оказались!

Поскольку задачей является проведение инвентаризации Нововременных с целью узнать, что мы должны унаследовать, было бы трагедией смешивать три следующих ингредиента: отчёты, которые они сочиняли в ходе своих баталий; ценности, чей опыт, полученный в ходе этой самой истории, остаётся тем не менее разделяемым; наконец, моя собственная формулировка, достаточно специфическая и полемичная, этого самого опыта.

Вот почему диспозитив, который я хочу предложить читателям, предстаёт в двух частях: отчёт об исследовании, к которому можно будет добавить или убрать из него всё, что покажется соответствующим или несоответствующим тому, что даётся в опыте; процедура, которую следует по праву назвать дипломатическим посредничеством: благодаря ей автор и некоторые его читатели – ставшие со-исследователями – смогут планировать участие в общей процедуре переформулировки этих самых опытов.

Такова моя попытка. Прямо говоря, я полагаю, что прав в попытке предложить вниманию читателей выявление опытов; я уверен, что в поисках альтернативы модернизму часто ошибаюсь в выражении, которое я предлагаю для каждого из этих опытов. И если я ошибаюсь, то именно в процессе, поскольку не бывает так, чтобы только один дипломат и был прав.

Он может только предложить формулу примирения, после того как её разнесли в пух и прах и те, кого он представляет, и те, кому эта формула предназначалась. Таким образом, задача данной книги сводится к тому, чтобы одновременно служить отчётом об исследовании и, если угодно, исполнять роль «предварительных переговоров о мире».

Странность этой дипломатической ситуации связана не только с выбранным способом действия (цифровая среда!) тех, кого я претендую репрезентировать (очевидно, безо всякого мандата!), но также с самим конфликтом, для разрешения которого требуется вмешательство дипломатов. Потому что модернизация никогда не проявлялась как война, которой следовало бы положить конец. Что же это за конфликт, который так измотал стороны, что теперь мы мечтаем о мирных переговорах?

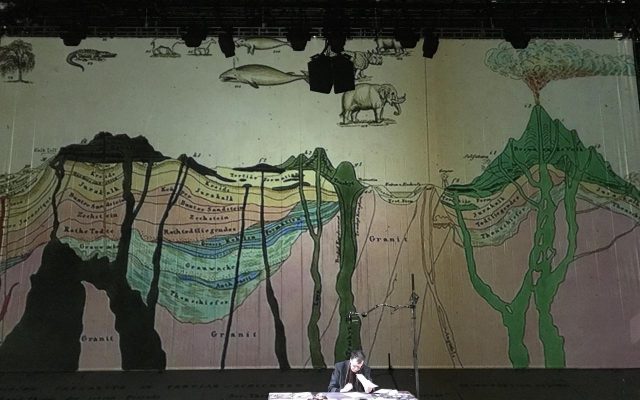

Странный конфликт, в котором невозможно определить ни одного из протагонистов: ни пред-Нововременных, поскольку они таковыми «никогда не были», ни, конечно, «других», поскольку они были «другими» только по сравнению с Новым временем, удерживаемым в неопределённости. Дипломатическая сцена, целиком воображаемая, я это признаю, которую я хотел бы сконструировать с помощью настоящего исследования, – это сцена, которая объединила бы предшественников Нововременных и предшественников «других» на подступах к Гее. Я хотел бы обрисовать ситуацию, в которой Нововременные заново представляются остальному миру, но на этот раз, наконец, зная, чем они дорожат на самом деле!

Это может показаться удивительным и даже несколько регрессивным, но именно Нововременными, «Западными» или даже Европейцами следует наконец заинтересоваться в настоящем исследовании. Не будем беспокоиться – ничего нарциссического, никакого ностальгического исследования идентичности.

Именно в рамках антропологии длительное время воспринималось как должное, что «другие культуры» следовало противопоставлять процессу модернизации, европейскому по происхождению, или же, в любом случае, западному процессу, который никто никогда не пытался уточнить и который антропологи, впрочем, не имели склонности изучать.

Тем не менее именно по отношению к этому эталону, определённому по умолчанию, судили об иррацио- нальности, или, более милосердно, об альтернативных рациональностях, манифестируемых другими культурами. Сколь бы ни была антропология исполнена уважения к «первобытному мышлению», она должна была мыслить это различие именно с позиций «просвещённого», или «научного, мышления».

И именно этот идеал Нового времени служил выявлению «культурных», «архаических», «реакционных» элементов, которыми оставалось пропитано само «новое время». Впрочем, соотносясь именно с фронтом модернизации, некоторые всё ещё стараются проникнуть в тайны будущего (произойдёт ли конвергенция культур, или же случится дивергенция, или же культуры вступят в конфликт и т. д.). В результате нам всегда недостаёт антропологии Нововременных.

Дело в том, что эти способные к изменениям народы всегда представляли для себя и для других настоящую проблему в плане описания, поскольку даже если они никогда не были нововременными, то мыслили себя именно таковыми.

Нововременные никогда таковыми не являлись, но всё же верили в это, и эта вера является основной, поскольку заставляет их действовать тысячей противоречивых способов, которые следует научиться распознавать – отбрасывая, возможно, как мы это увидим, само понятие «веры». Иными словами, существует непрозрачность, присущая Нововременным, которую сравнительная антропология не может до бесконечности оставлять в стороне. Непрозрачность настолько загадочная, что она противоречит претензии на самоанализ, рефлексию, критику, ясность, а также этой странной идее, что якобы имеются «другие культуры», непрозрачные и нуждающиеся в этнографии.

Именно для преодоления подобной непрозрачности – или, если угодно, ложной прозрачности, – мне понадобилось разработать этот особый исследовательский протокол. Как мы увидим, антропология Нововременных ничуть не легче, чем антропология «других», которые, впрочем, перестав быть «другими», стали легче поддаваться анализу в сравнении с предшественниками Нововременных, всегда столь же непрозрачными!

Я собираюсь действовать, как если бы в ходе своей истории Нововременные открыли, чаще всего, впрочем, заимствуя у других цивилизаций, множество ценностей, которых они действительно придерживаются и которые их некоторым образом определяют, – тем не менее без того, чтобы они были в них когда-нибудь полностью уверены. В силу этого недостатка уверенности я собираюсь действовать так, как если бы им не удалось, на сей раз в теории, найти средство уважать свои собственные ценности и ещё менее – ценности других.

Иными словами, они не вложили в совокупную картину своих ценностей столько энергии, сколько вложили в их последовательное обнаружение на практике. И это не просто потому, что Нововременные были раздвоены, как «Белые с раздвоенным языком». [9] Скорее потому, что под тяжестью собственных сокровищ они никогда не имели возможности ясно уточнить то, чего они действительно придерживаются. Переизбыток чревоугодия или алчности, кто знает. Благодаря такому роду милосердного вымысла я смогу продолжить этнографические исследования, признавая громадный разрыв между официальной и неофициальной версиями.

При этом я непременно подвергну обе указанные версии критике. Именно в этом смысле я претендую на то, чтобы предложить позитивную версию модернизации, а не только негативную, рискуя при этом показаться ростком позитивизма и быть обвинённым, по сути, в сговоре со своим объектом (но, в конце концов, не является ли сговор иным обозначением того качества этнолога, которое называется эмпатией?).

Этот вымысел о богатстве как причине наших бед, как мы вскоре поймём, не имеет в качестве цели оправдание Нововременных, их избавление от всех излишеств. Его цель – предложить описание, хотя бы немного реалистическое, того, что можно было бы назвать нововременным приключением, не смешивая его более – во благо или во зло – с наступлением фронта модернизации. Если речь на самом деле идёт о войне, нам следует её объявить, определить её цели, чтобы знать, в конце концов, как её завершить.

Этот описательный проект полезен сам по себе, поскольку в случае успешного завершения сможет предоставить сравнительной антропологии эталон, который не был бы более надуманным (пришествие Разума), а также не являлся лишь негативной версией или критикой этой самой модернизации. Но он также полезен для того, чтобы мы могли, узнав, наконец, кем эти «мы» Нововременные на самом деле были, пересмотреть «мы» снизу доверху, а значит, и то, кем мы могли бы стать вместе с «другими» в новом горизонте Геи.

Поскольку сравнительная антропология остаётся в подве- шенном состоянии, мы не располагаем альтернативной версией для сравнения с тем, что всегда остаётся на заднем плане – с «Западом» (термин крайне неопределённый, требующий уточнения). Коль скоро наследие Нововременных не инвентаризовано, мы не можем предпринять никакой настоящей сравнительной антропологии и, что ещё серьёзнее, выдвинуть никакой долговременной гипотезы относительно будущего их отношений с остальным миром. «Остальной мир», вовсе не имеющий даже определения, в соответствии с которым «мы» были бы нововременными или какими-то другими, – начнём с того, и мы об этом уже догадывались, что этот мир больше не является «остальным»!

После всех устрашающих сцен, разыгрываемых императорами, где все остальные народы в смятении выступали свидетелями краха этих гениальных безумцев, ввергавших в неописуемый хаос как свои ценности, так и ценности других, кромсавших снизу доверху планету с какой-то ювенильной яростью, со взглядом, застывшим на прошлом, словно они убегали, пятясь, от какого-то жуткого чудовища, прежде чем набросить на всё покров неизбежной модернизации и непреложного царства Разума, я хотел бы сделать так, чтобы безумцы успокоились, пришли в себя, овладели собой и вернулись себя представить – не для того, чтобы извиниться (кто настолько слаб, чтобы требовать извинений?), но чтобы объяснить, наконец, что они искали, и обнаружить самим, чего они придерживались в самом своём основании.

И не так уж иллюзорно вообразить, что «другие» могли бы, хотя бы отчасти, заинтересоваться их проектом – в конце концов. Этот отзыв (rappel) Нового времени (отзыв во всех смыслах слова, включая тот, в каком оно употребляется в послепродажных сервисах автомобильной промышленности) имеет целью лучше подготовить «Западных» к их будущему, чем это странное при- тязание на расширение фронта модернизации до краёв земли. Действительно, вполне возможно – и это уже распространённый случай, – что Запад (уж Европа точно) окажется наконец в ситу- ации относительной слабости.

Больше никакой гордыни, никакого раскаяния. Самое время обратиться к уточнению не только того, что произошло под именем «Нового времени» в прошлом (в некотором роде, это вопрос наследства), но в особенности того, что это слово сможет означать в будущем. После утраты непререкаемого авторитета силы, когда больше невозможно «украсть историю», не наступит ли, наконец, время дипломатов?

Это исследование ценностей, того, как они были извлечены, взлелеяны, как ими пренебрегали, помыкали, кое-как подправляли, как они были присвоены Западными по праву наследования (patrimonialiser), стремится внести вклад в переговоры планетарного масштаба, в которые нам следует вступить ради тех времён, когда мы уже больше не будем в положении превосходства и когда другие будут претендовать на то, чтобы «модернизироваться» – но по-старому и, можно сказать, без нас! И где мы будем претендовать тем не менее на право высказаться о наших ценностях – и, возможно, о ценностях других (но уже без всяких привилегий прежней европейской истории).

Иными словами, следует вернуть нынешних «Западных» совершенно иным способом сначала им самим, а затем и другим. Выражаясь канцелярским языком, речь идёт о том, чтобы создать «дипломатические представительства» с целью ведения переговоров об установлении новых границ для себя и других.

Но для дипломатии требуются дипломаты, то есть люди, способные – в отличие от тех, кто их засылает, – выявить все принципы, которых на самом деле придерживаются их доверители, ценой нескольких жертв, которые они научатся распознавать в процессе нескончаемых переговоров. Осторожное разыскание, которое должно происходить посредством постепенного нащупывания, чтобы не возникло обвинений в измене, – такое разыскание займёт в этом исследовании привилегированное место.

Вот два вопроса, которые служат обоснованием этой работы: можно ли в конце концов реалистично описать модерное приключение, что позволило бы сравнительной антропологии иметь более правдоподобную точку для сравнения? Может ли эта сравнительная антропология служить предварением к планетарным переговорам, уже затеянным, по поводу ценностей, которые понятие модернизации обнаружило и тут же скомпрометировало?

Мне могут сказать, что уже слишком поздно затевать такое разыскание. Слишком поздно, потому что преступления совершены, и слишком поздно ввиду слишком настойчивого вторжения Геи. «Слишком мало, слишком поздно». [10] Напротив, я полагаю, что именно в силу неотложности следует приступать к размышлению не торопясь.

Как мы собираемся действовать? Пользуясь выражениями, которые в большей на исследование степени привычны представителю аналитической философии, скажем, что исследование позволит систематически на большом количестве непредвиденных тем прояснять категориальные ошибки, касающиеся того, что я назвал различными способами существования.

Сравнивая попарно конфликты ценностей – научный и религиозный, например, или правовой и политический, или научный и фантастический и т. д., – мы очень скоро заметим, что значительное напряжение (напряжение, отчасти объясняющее непрозрачность, о которой я сказал выше) происходит из того, что для суждения об истинности одного способа используют веридикцию [11] другого способа существования. Очевидно, это предполагает (надо будет уделить время этому существенному вопросу), что мы принимаем множественность способов и, значит, множественность ключей, посредством которых определяют их истинность или ложность.

Но в конечном итоге сложность не так уж велика, если обратиться к исследованию, проведённому Остином и его последователями в отношении «речевых актов». Понятия условий довольства и недовольства, теперь уже хорошо укоренившиеся в интеллектуальной традиции, позволяют противопоставить весьма отличающиеся типы веридикции, не сводя их к единой модели. Осложнения возникнут позже, когда мы захотим преодолеть эту языковую или речевую версию исследования, чтобы сделать из этих способов существования более субстанциальные реальности.

Однако на первых порах существенное в исследовании заключается, прежде всего, в попытке прояснения утверждений относительно истины и ложности некоторого опыта. Это единственный, как мне кажется, стоящий тест для читателя: позволит ли повторное описание способа существования прояснить конфликты ценностей, до сих пор вызывающих бурные дискуссии? Итак, именно к истине и ложности различных форм опыта мы проявим интерес в первую очередь. Однако оказывается, что мы должны иметь дело со множеством типов, и каждый зависит от весьма специфичных и хрупких условий реализации. Да, с этим ничего не поделать, в Царстве Разума есть не одно жилище.

Когда я говорю, что их много, это не следует считать релятивистским аргументом (в том смысле, который придаёт этому термину папство) в пользу невозможности прийти к какой бы то ни было истине, а только аргументом в защиту того факта, что имеются несопоставимые условия довольства, которые тем не менее позволяют, каждое по-своему, прийти к неоспоримым суждениям (на практике, конечно, всегда оспариваемым) касательно истины и ложности (относительных, а не релятивистских) того, о чём они должны судить.

Это, прежде всего, случай права (обозначено [ПРА]), которому мы уделим немало времени и у которого свои собственные истина и ложь, хотя эта ценность ничуть не похожа на те, которые применялись бы, с тем же привкусом дискриминации, к так называемым «научным» суждениям. И когда мы собираемся показать, до какой степени эти истины, каждая на свой лад, являются хрупкими, то делаем это не для того, чтобы настаивать, подобно скептикам, на их недостатках, а для того, чтобы привлечь внимание к институтам, которые позволили бы им существовать чуть дольше (и именно здесь, как мы видели выше, понятие доверия к институту обретает всю свою значимость).

Этот проект, на самом деле, от начала и до конца является проектом рациональным (если не рационалистическим), предполагающим, что мы договоримся определять разум как то, что позволяет идти по следу различных типов опыта, отслеживая для каждого свою истину и свою ложь, равно как и то, что позволяет определить практические условия, позволяющие всякий раз осуществлять это суждение.

Я всегда находил, что метафору бритвы Оккама, якобы претендующей на устранение из мира всего того, что не является рациональным, обычно интерпретировали неверно: её путают, как мне кажется, с мечом Александра, разрубающего гордиев узел, вместо того чтобы взять на себя труд его распутать.

Что касается меня, я всегда воображал, что здесь мы имеем дело с косвенным намёком на один из деревянных сундучков, как у хирургов в прежние времена, где в раковинках из зелёного фетра хранилось бы множество различных инструментов, приспособленных для любых сколь угодно тонких операций разума. Будь в его распоряжении множество типов инструментов, при условии, что каждый будет отточен, разве не должен этому обрадоваться даже самый закоренелый рационалист? Особенно, если это позволяет ему найти общий язык с другими культурами, чтобы подготовиться к грядущему.

Но зачем говорить об исследовании способов существования? Затем, что необходимо задать себе вопрос, отчего рационализм не смог дать определение приключения модернизации, в котором он

тем не менее принимал, хотя бы в теории, совершенно отчётливое участие. Для объяснения этой неспособности теории осмыслить практики можно, конечно, довольствоваться милосердным вымыслом, который я предложил выше, но мы окажемся заблокированными, коль скоро нам придётся изобретать новую систему координат для принятия различных опытов, выявленных в нашем исследовании.

Это то, что будет не под силу языку. Вопрос, на сей раз философский, а не антропологический, заключается в том, что необходимо сделать язык способным впитывать плюрализм ценностей. И делать это надо в действительности, а не просто на словах. Следовательно, бесполезно скрывать, что вопрос о способах существования – это также проблема метафизики или даже онтологии – конечно, региональных, – поскольку касается только Нововременных и их странствий.

Для развёртывания многообразия условий довольства, действительно, бесполезно, и мы это быстро поймём, удовлетворяться утверждением, что речь идёт лишь о разных «языковых играх».

На самом деле это великодушие скрывает крайнее скряжничество, поскольку именно языку была бы поручена забота давать отчёт о разнообразии, но всё ещё не бытию. Бытие продолжало бы высказываться одним единственным способом, или, по меньшей мере, было бы опрашиваемо одним единственным способом, или, пользуясь техническим термином, в соответствии с одной единственной категорией. Как бы то ни было, мы всегда имели бы дело с единственным способом существования – даже если бы мы позволили расплодиться «способам говорения», которые с точки зрения здравого смысла мало чего стоят.

«Говори, мне интересно!» не было бы столь пристрастным способом определять эту любопытную смесь открытости духа и ментальной закрытости, которая позволила принять на Западе разнообразие культур. Верно, что это нас интересует; но также верно и то, что это всё есть «именно способы говорения»… Посредством ментального ограничения, несколько извращённого, одной рукой принимают крайнее разнообразие, чтобы затем другой рукой отобрать назад всякий доступ к реальности у каждой из этих репрезентаций.

Релятивизм, иными словами, никогда не оплачивается понастоящему звонкой и полновесной монетой. Вся слабость недозрелых диалогов о разнообразии культур, множественности миров, будущей композиции общего мира, об универсалиях, которые необходимо расширить, объясняется злоупотреблением этими ментальными ограничениями, этой дикой смесью иренизма [12] и высокомерия.

В таких кругах никто не платит онтологическую цену за свою непредубеждённость. Различные слова; одна реальность. Плюрализм репрезентаций; монизм бытия. И, как следствие, бесполезность дипломатии, поскольку каждый представитель убеждён, что по сути суд уже свершился, но где-то там, в высших сферах; что существует оптимум, непререкаемый судья и, значит, в каком-то смысле хозяин игры. В итоге, не о чём вести переговоры. Возобновление насилия под видом благодушия самого уступчивого разума. Мы не продвинулись ни на шаг по сравнению с эпохой божественного приговора: «Сжигайте всех, Господь распознает своих!».

Говорить о разных способах существования и пытаться исследовать их в деталях означает вернуться к этому старому разделению труда между словами и вещами, языком и бытием, разделению, которое, я боюсь, более всего зависит от истории философии. И этой истории нам придётся противостоять. Целью при этом выступит возможность обретения меньшего разнообразия в языке – платить придётся серебром, а не ассигнациями, – но большего разнообразия в бытиях, допущенных к существованию, – здесь больше, чем одна категория, или, скорее, воля к знанию не является единственной категорией, позволяющей опрашивать разнообразие бытия (мы собираемся уделить много времени устранению этой трудности).

Условия довольства или недовольства определяют не только способы говорения, как в теории «языковых актов», но также и способы бытия, которые задействуют решающим образом, хотя и всякий раз по-иному, одно из улавливаемых различий между истинным и ложным. То, что говорится, заводит гораздо дальше, чем нам того хотелось бы, – так зачем лишний раз раскрывать рот.

Напротив, возможно, мы извлечём выгоду из онтологического плюрализма, который позволит населить космосы некоторым образом богаче и, следовательно, сравнить на более справедливой ос- нове миры – через их сопоставление. Поэтому не удивительно, что я говорю обо всём том, что следует за «бытиями» науки, техники и т. д.

В сущности, нам необходимо вновь поставить вопрос «что такое?» (что такое наука? в чём сущность техники? и т. д.), обнаруживая при этом бытия, наделённые всякий раз различными свойствами. То, что будет утрачено в свободе слова – слова имеют свой вес бытия, – мы восполним возможностью вступить в контакт с такими типами существ, которым больше нет места в теории и для которых придётся всякий раз находить подходящий язык. Опасное предприятие, если это так.

Я признаю, что было бы разумнее ограничить исследование только этнографическим измерением. Но поскольку речь идёт о том, чтобы перебросить мост через пропасть, отделяющую в случае Нововременных то, что они говорят, от того, что они делают, я не понимал, как это исследование способов существования могло бы обойтись без философии. Не в напрасной надежде найти «в основаниях» то, что не сумело бы обнаружить полевое исследование, а, напротив, чтобы иметь возможность придумать метаязык, ко- торый наконец позволит воздать должное в теории поразительным изобретениям, которые полевые исследования выявляют на каждом шагу, в том числе и у Нововременных.

Впрочем, мы увидим, что невозможно реабилитировать понятие института, не пройдя через эти вопросы, кажущиеся фундаментальными. Если верно, что «на земле и на небе больше вещей, чем во всей философии», верно также и то, что без философского исследования мы не сумели бы должным образом выразить всё то, что есть как на Земле, так и на небе. В любом случае, у меня нет выбора: Нововременные – это народ Идеи, их диалектом является философия. Именно на их любопытной региональной онтологии следует сконцентрироваться прежде всего, если мы хотим иметь хотя бы малейший шанс встретиться лицом к лицу с «другими» – прежними другими – и Геей – Другим, по-настоящему другим.

В любом случае мы не излечим Нововременных от привязанности к излюбленной теме фронта модернизации, если не предложим им альтернативное повествование, которое было бы сделано из того же материала, что и Великие Пове- ствования, эпоха которых, как несколько

поспешно утверждали, прошла. Со злом следует бороться при помощи зла: с метафизической машиной – метафизической машиной с половиной.

Дипломатам также требуется «нарратив», как говорят в американской прессе адепты story-telling. Почему Нововременные являлись бы единственными, кто не имеет права на место жительства, проживание, урбанизм? В конце концов, у них есть города, часто очень красивые; это горожане, граждане, говорящие о себе (и иногда так о них говорят другие) «цивилизованные». Разве мы не вправе предложить им форму жилища, которая была бы более комфортабельной, более удобной, принимающей в расчёт их прошлое и будущее, – более продолжительное, так сказать, проживание? Да, почему бы им не обустроиться там со всеми удобствами? Зачем им блуждать в этой постоянной утопии, с давних пор превращающей их в существ без очага и места, – что и толкнуло их, именно по этой причине, на то, чтобы ввергнуть планету в огонь и кровь?

Безумная гипотеза, я понимаю это, но в ней не меньше смысла, чем в проекте архитектора, предлагающего своим клиентам новую форму дома, новое расположение комнат и новое распределение функций; или, скорее, в проекте урбаниста, воображающего совершенно новый город со своими формами и функциями: почему бы не разместить заводы здесь, проложить метро там, запретить движение машин в этом месте? И так далее. Речь уже более не шла бы о дипломатии – для других, – но об удобстве – для себя: «А что если вы будете заниматься наукой скорее там, переместив политику сюда, а право пусть проходит понизу, а вымысел поставите сюда, не почувствуете ли вы себя лучше? Не позволит ли это, как люди говорят, достичь большего комфорта?»

Иными словами, почему не превратить весь этот отзыв Нового времени в важный вопрос дизайна? Такие взятые с потолка планы должны проверяться при помощи только одного подходящего теста: почувствует ли себя потенциальный жилец более удобно? И именно об этом тесте я говорил выше, называя его дипломатией и ещё неясным понятием института.

По сути, именно об этом идёт речь: можно ли разместить Нововременных в жилищах если не постоянных, то по меньшей мере долговременных и сносных? Говоря проще и радикальнее: можно ли им наконец-то предложить пристанище? После всех этих лет блужданий по пустыне, есть ли у них надежда достичь не Земли Обетованной, но просто Земли, единственной, которую они имели бы под ногами и вокруг себя, точнее всего называемой Геей?

Вопрос не столь уж праздный, как мы могли бы полагать, если вспомнить, что приключение трёх последних веков можно резюмировать повествованием – да-да, признаю, Великим Повествованием – о сдвоенном переселении: от экономики к экологии. Две формы обычного жилища, oikos, о которых мы знаем, что первая необитаема, а вторая ещё не готова! Весь мир был вынужден перебраться в «Экономику», о которой мы теперь знаем, что она всего лишь утопия – или, скорее, дистопия, – нечто вроде опиума для народа; а теперь от нас требуют вдруг перебраться со всеми пожитками в это новое жилище «экологию», которое нам продали как более пригодное для жизни и более долговременное, но не имеющее на настоящий момент никаких других формы и материи, кроме таковых Экономики, покинутой нами так поспешно.

Не удивительно, что модернизаторы пребывают в меланхолии. Это беженцы, дважды изгнанные из искусственных раёв, купившие жильё, которое они не знают, где расположить! Честно говоря, им негде пристроиться! Это транзитные пассажиры. Этим «перемещённым лицам», как их называли после войны, необходим урбанист, чтобы предложить набросок временного обиталища, которое даст приют массам, блуждающим между дистопией экономики и утопией экологии. Перед лицом этого общего жилищного кризиса скромность была бы предательством. В любом случае, философия традиционно не может быть благоразумной; она всегда восклицает, как Габриель Тард: «Hypotheses fingo!» [13]. Зачем довольствоваться малым, если можно сделать большее?

* * * * *

1. © La Découverte, 2012.

2. Franglais – ироничное обозначение смеси французского с английским, иногда использование академических терминов на английском языке без перевода. Здесь и далее – примечания переводчика.

3. Французское parenthèse имеет три основных значения: вводное слово, скобка, отклонение, – каждое из которых обыгрывается Латуром

4. Дословный перевод названия книги. В русском переводе книга опубликована в 2006 году издательством Европейского университета в Санкт-Петербурге под названием Нового времени не было (перевод с французского Д.Я. Калугина; науч. ред. О.В. Хархордин).

5. Голоцен – послеледниковый период.

6. Во французском языке: avenir (будущее, будущность) / à venire (грядущий; который должен произойти, наступить)

7. Доступ к количественным данным можно получить на сайте http:// www.modesofexistence.org/

8. Уильям Гарвей – английский медик, открывший в 1616 году систему кровообращения

9. Как комментирует это высказывание Филипп Декола, «Бруно полагает, что мы всегда создаём гибриды и что у людей, естествоиспытателей, модерных “раздвоенный язык”. Вот, впрочем, выражение, которое он довольно часто употребляет: “У Белых раздвоенный язык”. То есть естествоиспытатели, или модерные, не делают то, что говорят, и не говорят то, что делают» (Philippe Descola: A propos de Pardelà nature et culture, Traces, Revue de Sciences Humaines, 2007, 12: 251, [Electronic resource] Mode of access: http://books.google.by/books?id=ClnrLykmiL4 C&pg=PA251&lpg=PA251&dq=les+Blancs+a+la+langue+fourchue&sourc e=bl&ots=ASBXeMJoRj&sig=PCO2iEeQRwRmph2x0B7E6d0Zg8g&hl=ru &sa=X&ei=_Ix4VKTmHIjEPbe0gKAF&ved=0CDkQ6AEwBA#v=onepage &q=les%20Blancs%20a%20la%20langue%20fourchue&f=false).

10. Too little, too late – английская идиома, употребляемая для описания ситуации, когда помощь была оказана в незначительной степени и с опозданием.

11. Веридикция (от лат. veridiction – букв. «говорение истины») – утверждение, являющееся истинным скорее в соответствии с мировоззрением отдельного субъекта, нежели объективно истинным. Понятие введено Мишелем Фуко.

12. Иренизм (рел.) – тенденция, направленная на установление миролюбивых отношений между различными религиями.

13. «Hypotheses fingo» – эпиграф к работе Г. Тарда Монадология и социо- логия, перефразирующий знаменитое высказывание Исаака Ньютона «I feign no hypotheses» (лат. Hypotheses non fingo. – «Я не придумываю гипотез»).

Перевод с французского языка

Вероники Фурс

Перевод выполнен по изданию:

Bruno Latour: Introduction. Avoir à nouveau confiance dans les institutions?, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des modernes, Paris: La Découverte, 2012, 13–35.

Источник: Текст