Мы часто можем прочитать, что общество делится на 1% самых богатых людей и 99% всех остальных. Но такое шокирующее заключение не учитывает неравенства, связанные с наличием диплома. Также оно растушёвывает роль интеллектуальной буржуазии, которая, несмотря на то, что обслуживает тот 1%, любит причислять себя к лагерю угнетённых. Этот вышедший из «меритократии» социальный слой передаёт свои привилегии потомкам, как это делала в прошлом аристократия.

Летом 1957 года английский социолог Майкл Янг шагал по пляжу Уэльса. В течение многих лет он был исследователем в Лейбористской партии Великобритании, манифест которой он написал в 1945 году. С тех пор отошёл от дел. Прогуливаясь по пляжу, он размышлял о том, что от его последней рукописи уже отказались одиннадцать издателей. Внезапно он заметил на берегу своих друзей, супружескую пару. Он остановился рядом с ними и в разговоре упомянул о рукописи, которую никто не хочет публиковать.

По удивительному совпадению, его друзья были книгоиздателями в области искусства. Они решили включить эту рукопись в свой каталог. Название произведения – «Возвышение меритократии». (1) Янг предвосхитил насмешки по поводу придуманного им термина, основывая его на латинском и древнегреческом языках. Пятьсот тысяч проданных за несколько лет экземпляров монографии сделали слово «меритократия» широко распространённым. Ценой огромногонедоразумения.

Всё дело в том, что работа Янга, написанная вслед за романами «1984» Джорджа Оруэлла и «О дивный новый мир» Олдос Хаксли, описывает антиутопию – кошмар современного мира, управляемого «не столько народом, сколько более умными людьми». Фактически – правительство интеллектуалов.

Действие книги происходит в начале 2034 года, и рассказчик, самодовольный социолог, восторженно рассуждает о трансформации британского общества XX века в тиранию правления людей, получивших высшее образование. Под предлогом «равенства возможностей», иерархии теперь формируются в зависимости от интеллекта, а общественный порядок закрепляется через школу, которая превращает классовые привилегии в «дарования» и «заслуги».

«Талантливые люди, – ликует рассказчик, – получили шанс подняться до уровня, соответствующего их способностям, а низшие классы остаются теперь за менее способными». Узаконенный таким образом режим чествует своих героев. «Умножились ряды учёных и технологов, артистов и преподавателей. Их образование точно соответствовало их высшему генетическому предназначению. Также возросла их способность творить добро. Прогресс – это их триумф, а современный мир – их памятник».

На одного Сартра – 100 покорных менеджеров.

Особого внимания заслуживает состав правительства «интеллектуалов»: профессионалы, не имеет значения, гуманитарии или учёные, которые занимаются производством знаний, воспроизводством элиты, управлением государства и предприятий. Французский Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) обозначает их категорией «Руководящий состав и высокоинтеллектуальные профессии».

Данная категория отличается большим разнообразием – в неё входят руководители отделов кадров и префекты, нотариусы и астрономы, журналисты и судьи, публицисты и дантисты. С момента публикации книги Янга эта социопрофессиональная категория оказалась самой быстрорастущей среди всех остальных. В 1962 году их было 900 000 (4,6% от экономически активного населения Франции), а сегодня их уже более 5 миллионов (18%). Таково социологическое воплощение стремящихся к знаниям постиндустриальных обществ.

По окончании наиболее престижных высших школ и университетов, самая верхняя прослойка этой группы составляет от 5 до 10% от экономически активного населения западных стран. Она включает вышеупомянутый 1% самых богатых, но в ней гораздо больше других людей. Поговорим именно об этой богатой интеллигенции. Они могут быть представителями свободных профессий или занимать руководящие должности в компаниях – не важно.

Эти преуспевающие люди каждый месяц получают дивиденды от своего образовательного и культурного капитала. Они наделены властью назначать «рецепты», ведь они «знают, от чего нам плохо, и осуществляют ценную диагностику», – иронизирует американский эссеист Томас Фрэнк. (2)Возможно, их называли бы «интеллектуалами», если бы со времён дела Дрейфуса во Франции это слово не приобрело бы тот смысл, которым мы его сегодня наделяем.

Миф воспевает в интеллектуале не только творца и обладателя знания, но и противника существующего порядка, вслед за знаменитым примером, приведённым Жан-Полем Сартром 15 августа 1967 в интервью канадской радиостанции «Радио Канада»: ядерный физик остаётся «техником, знания которого имеют практический характер», пока он способствует созданию атомной бомбы, и становится интеллектуалом, как только начинает бороться с ней.

Но много ли в мире таких людей, как Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и Пьер Бурдьё по сравнению с миллионами покорных менеджеров, юристов и градостроителей? Однако этот миф всё ещё жив, так как представители интеллектуальных профессий пишут историю всех социальных групп, в том числе и своей.

Мало будет сказать, что они себе просто льстят. Они мастерски умеют выдавать свои интересы за всеобщие. Так это было в феврале 2004 года, когда они отреагировали на сокращение бюджетного финансирования в своём секторе, призывая «прекратить войну с интеллектом».

Размывание крестьянства, протесты «жёлтых жилетов» или нестабильное положение сиделок, являются предметом общественной дискуссии с использованием таких обобщённых категорий как «работники сельского хозяйства», «рабочие», «работники сферы обслуживания». Тем временем самые просвещённые классы подчёркивают своё уникальное своеобразие, детализируют свои концепции, оттачивают формулировки.

«Всё происходит так, как если бы для изучения низшего класса обычно бы применялась одна из форм самого примитивного материализма, тогда как для просвещённого класса использовались бы теоретические тонкости, назначение которых состоит в том, чтобы спасти автономность субъекта», – резюмирует социолог Жан-Клод Шамбордон. (3) Для восстановления равновесия следует перестать относиться к интеллектуалам как к уникальным индивидам, а рассматривать их в качестве социальной группы.

В истории часто признаётся прогрессивная роль образованных слоёв общества – учёных-энциклопедистов, адвокатов-революционеров, писателей-бунтарей, так называемых «чёрных гусар» (учителей в период III-ей Республики), и в то же время минимизируется их причастность к менее славным страницам прошлого. «Режим Виши был гораздо в большей степени чем любая другая социальная группа создан экспертным сообществом и представителями свободных профессий, – напоминает американский историк Робер Пакстон. – Поэтому осуждение режима Виши – это осуждение французской элиты». (4)

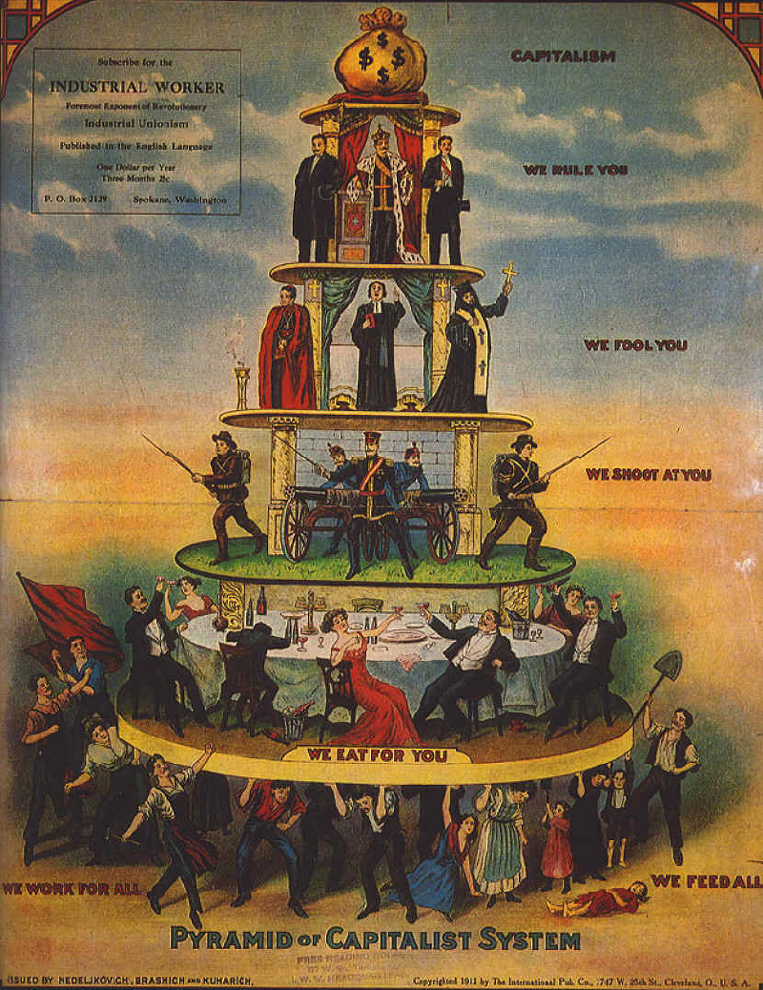

Роль интеллектуалов в рамках систем подчинения имеет долгую традицию и восходит к докапиталистическим обществам. В Средние века в Западной Европе высшее духовенство, удерживающее монополию владения письменностью, легитимизирует власть землевладельцев, и само владеет четвертью земель. Ставшие советниками и наместниками, юристы впоследствии сформировали крепкое подспорье для администрации королевского государства. (5)

В императорском Китае (221 до н. э. – 1911) «класс образованных чиновников (или мандаринов) в численном отношении был ничтожно мал, но он был всемогущ в том, что касается силы, влияния, положения и престижа. Он являлся единственным обладателем власти и самым крупным собственником, – отмечал китаевед Этьен Балаш. – У него были все привилегии и, прежде всего, привилегия самовоспроизводства, так как мандарины монополизировали право на образование». (6)

Пример доколониальной Индии также говорит о том, что не всегда следует приписывать по сути своей бесспорные прогрессивные добродетели обладателям знания: отличающаяся крайним неравенством кастовая система большей частью основывается на господстве интеллектуалов – брахманов, пользующихся исключительной прерогативой доступа к священному знанию.

«Именно они, а не короли, принцы, воины, землевладельцы или торговцы обеспечивают в этом обществе особенно эффективную форму закабаления масс», – пишет исследовательница Изабель Калиновски, (7) которая перевела превосходную работу социолога Макса Вебера «Религия Индии: социология индуизма и буддизма», опубликованную в 1916-1917 гг.

Эра капитализма не преобразовала природу этого феномена, но зато изменила его форму по мере того как промышленная революция и широкое распространение образования повышали значимость людей, имеющих образование, и подчёркивали разнородность этой части общества: закабаление масс, в том числе и самих дипломированных специалистов, проводится во имя экономической целесообразности и так называемых «компетенций», подтверждаемых государством, требующим конкретных практических применений.

Первые исследования, описывающие интеллектуалов в качестве нового социального класса, основанного на монополии знаний и стремящегося к власти, появляются в XIX веке, в то же время, как и многочисленные государственные должности, предназначенных для образованных людей, первые крупные управления предприятиями, и также централизованные партии рабочих. (8)

Сен-Симон (1760-1825) мечтал о порядке под руководством учёных и промышленников (пчёл), которые избавили бы всех от тщеславного дворянства и духовенства (трутней). По другую сторону Рейна, современное государство, родившееся в воображении Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, зиждется на просвещённых чиновниках, которые, по мнению философа, могли бы сформировать правящий «универсальный класс» («Философия права», 1821 год).

Спустя несколько десятилетий Михаил Бакунин в своей работе «Мои отношения с Марксом» (Écrits contre Marx) обрушился с резкой критикой перспективы создания социалистического государства: «Всё это потребует огромной науки и много голов с переизбытком мозгов. Это будет царство научной интеллигенции, самый аристократический, самый деспотический, самый высокомерный и самый презрительный из всех строев».

Скорее «социализм интеллектуалов», чем власть рабочих, как с сожалением заметит в 1905 году другой анархист Ян Вацлав Махайский в своей работе «Банкротство социализма XIX века».

Намерение «покончить с идеологиями».

Эти «головы с переизбытком мозгов» не обладают средствами производства, но обладают знаниями, которые продают собственникам, а те, в свою очередь, делегируют им наблюдение за экономической деятельностью, осуществление контроля над производством и организацией труда на предприятиях, а также ставят перед ними задачу повышения производительности с помощью техники.

Но образованных стало слишком много, и социалист Карл Каутский в 1892 году анализирует процесс инфляции-обесценивания дипломов у работников знания: «Те, кто готовится к государственной службе, должны ждать многие годы, часто в течение десятка лет, прежде чем получить низкую, плохо оплачиваемую должность. У других поочерёдно сменяются периоды безработицы и перенапряжения. (…) Вскоре только один признак будет отличать этих пролетариев от других работников – их амбиции» («Эрфуртская программа»).

Формирующийся господствующий класс или пролетариат, мобилизуемый для борьбы с угнетающим их режимом – вот то сложившееся у образованных людей представление о самих себе, которое уже полтора века колеблется между этими двумя крайностями, хотя в реальности они постоянно сосуществуют друг с другом.

Когда в конце 1950-х гг. Янг работал над книгой «Возвышение меритократии», позитивный интерес к теме интеллектуалов, считающихся господствующим классом, возвращается. В Восточной Европе советская система образования готовила миллионы инженеров и квалифицированных руководящих работников, что приводит к «повышению социального статуса самых образованных людей». (9)

На Западе с огромной скоростью продвигается научная организация промышленного производства, запущенная в 1920-е годы Фредериком Тейлором и усовершенствованная во времена реализации программы «Новый курс» (New Deal) Франклина Д. Рузвельта. Перед интеллигенцией ставят задачи координации и планирования разносторонней экономической деятельности. Эта категория получила название «техноструктура», которую экономист Джон Кеннет Гэлбрейт описал в книге «Новое индустриальное общество» (1967 год).

Эта просвещённая необуржуазия служила кадровым резервом как для социальной базы протестных настроений среди новых левых, так и для администрации Кеннеди, состоящей из блестящих выпускников престижных учебных заведений, которые задумываются о войне во Вьетнаме. Кроме схожих политических убеждений, их объединяло общее недоверие к радикалам, коллективизму и традиционализму.

Идея «покончить с идеологиями» возникает совершенно естественно ещё и потому, что она предваряет эпоху правления экспертов – то есть, увеличивает возможности для построения успешных карьер, дающих интеллектуалам возможность монетизации тех знаний и умений, которые они приобрели во время обучения.

И в то время как радикальная фракция этой группы принимает активное участие в событиях 1968 года, когорта экономистов, юристов и журналистов начинает атаку, которая приведёт к либеральному «Большому Скачку назад» и к созданию сотен тысяч рабочих мест для высокопоставленных руководителей, которым будут щедро платить финансовые учреждения. (10)

Тем не менее, вплоть до конца 1970-х годов преобладает убеждение, что «новый класс – это самая прогрессивная сила современных обществ, она находится в центре любой человеческой свободы, возможной в обозримом будущем», как писал в 1979 году в своей нашумевшей работе социолог Алвин Гоулднер. (11)

Двадцать лет назад Янг проявлял меньше оптимизма.

Дело в том, что, по мере чтения книги «Возвышение меритократии», она всё больше начинает напоминать кошмарный сон. Правление просвещенных классов, которые поставили самых талантливых детей из рабочей среды на руководящие должности, чтобы тем самым выбить почву из-под ног у оппозиции, состоит теперь не только из одних экспертов. Масса людей без диплома, ставших (уже!) «нетрудоспособными» с помощью чудес «автоматизации», вынуждены идти работать к интеллектуалам в качестве домашней прислуги.

«Раз уж все гении оказались среди элиты, а все кретины – среди рабочих, то что же такое равенство?», – задаётся вопросом рассказчик. У Янга правлению интеллектуалов оформляется в зрелом виде к началу XXI века. Обладая материальными привилегиями (комфортные квартиры, гурманские ужины, роскошный отпуск), образованный класс отдаёт своих детей в элитные учебные заведения и теперь самовоспроизводится только внутри себя.

«В настоящий момент элита становится наследственной – принципы наследования и оценки заслуг сближаются», – замечает рассказчик, испытывающий смутную тревогу по поводу такого развития событий. Но история на этом не заканчивается…

Прежде чем перейти к эпилогу, нужно согласиться с тем, что антиутопический мир, о котором идёт речь в этой социальной фантастике, написанной больше шестидесяти лет тому назад, ужасно похож на наш. В США, как и в Европе, незначительное меньшинство людей, учившихся много лет и получивших элитарное образование (от 5 до 10% населения в западных странах), отделяет от всех остальных целая пропасть.

В последние годы противопоставление 1% самых богатых 99% населения имеет своей целью отвлечь внимание от более многочисленной группы, вот уже полвека извлекающей пользу из меритократической конкуренции, и без которой 1% самых богатых не может ни установить, ни сохранить навечно своё господство.

Если такое представление о классовой борьбе выгодно для меритократов, которые популяризируют её тем, что сами присоединяются к лагерю угнетённых, рядом с домработницами, то оно делает неприметными два важнейших явления, выявленные Янгом в его провидческом произведении: монополию на удерживаемую интеллектуалами политическую власть и всё более усиливающийся наследственный характер их господства.

Демократия людей с дипломами.

Чтобы аргументировать необходимость создания Свободной школы политических наук, которая станет потом Институтом политических исследований (Sciences Po), в 1871 году профессор Эмиль Бутми сделал ставшее впоследствии знаменитым заявление: «Будучи вынужденными смириться с правом большинства, классы, которые сами себя называют господствующими, могут сохранить свою политическую гегемонию только обратившись к праву самого способного.

Нужно, чтобы за рушащейся стеной их привилегий и установленной традиции поток демократии натолкнулся на вторую линию укреплений, состоящую из полезных и блестящих заслуг, из бесспорных преимуществ, из способностей, которых невозможно себя лишить в здравом уме». (12)

Пролистайте спустя полтора века фотографии и биографии политиков: разве можно поверить в то, что должности депутатов, главы государства или правительства формально не требуют никакого диплома?

Авторы исследования о политических руководителях шести европейских стран (Германия, Бельгия, Дания, Франция, Нидерланды, Великобритания) Марк Бовенс и Аншрит Вилле подтверждают, что современные представительные политические системы имеют много общего с «демократиями людей с дипломами». «Людям с высшим образованием удалось прийти ко власти во всех учреждениях и на всех политических аренах – идёт ли речь о партиях, парламентах и правительственных кабинетах, лоббистских группах, местах обсуждения или даже консалтингу в Интернете». (13)

В 2016 году законченное высшее образование имели 100% немецких и бельгийских министров, у французских министров этот показатель составил 95%. В Великобритании 60% министров являются выпускниками элитных университетов Оксфорда или Кембриджа. В то же время, как отметили исследователи, «около 70% электората – это граждане без высшего образования». Но можно ли считать, что отличные успехи в учёбе действительно делают работу депутатов более эффективной и повышают политическую дальновидность парламентариев?

Этот вопрос – кто бы мог подумать! – не очень интересует учёных, и немногие имеющиеся исследования говорят о том, что политики с высшим образованием «не проявляют особого рвения, не повышают эффективность работы парламента и не переизбираются чаще других». (14)

Можно резонно возразить, что в этом нет ничего нового. Но вот этом и проблема: в момент зарождения демократии обещали основанное на всеобщем образовании правление «для народа и из народа».

Как закрепляется господство небольшого социального слоя учёных и руководителей, когда университет безостановочно штампует армии карьеристов? С начала XIX века количество людей с высшим образованием увеличилось с менее чем 1% от взрослого населения в США и Европе до приблизительно 35%. Чтобы удержать планку, достаточно повысить уровень путём введения новых культурных и финансовых преград, которые будут непреодолимыми не только для менее образованных людей, но и для слишком многочисленных выпускников с дипломами.

В США селекция с учётом знаний и денег обеспечивает такой эффективный социальный отбор, что, как и предвидел Янг, верхушка меритократов теперь самовоспроизводится из поколения в поколение подобно господствующему наследному классу. Не все выпускники с дипломами богаты, но почти все богатые являются выпускниками с дипломами: в 2017 году 98,4% американцев, доходы которых в более чем два с половиной раза превышают среднюю годовую зарплату (94 300 долларов или 83 500 евро) имели диплом о высшем образовании или степень bachelor (степень бакалавра, соответствующая 4 годам обучения в высшем учебном заведении).

Дворянские титулы остались в прошлом – прежде всего, родители предпочитают передавать своим детям возможность получения диплома в самых престижных и дорогих учебных заведениях подобно тому, как миллиардеры Кремниевой долины инвестируют своё богатство в благотворительные фонды и отдают своих детей в университеты Стэнфорда или Гарварда.

Характерные для образованной буржуазии XIX века беспечность, хвастовство деньгами, воспитание ребёнка кормилицей с первых дней жизни сменились противоположным отношением: верхушка богатых интеллектуалов работает с огромным рвением и тратит всё больше денег и времени на образование, психологический комфорт, культуру, здоровье своих детей.

Няни-билингвы, элитные ясли с оплатой 50 000 долларов в год, частные уроки по приобщению к искусству начиная с трёх лет, затем детские сады с изучением иностранных языков и наук, отбирающие только 5% кандидатов (к которому готовит специально нанятый с этой целью семейный консультант) – раннее развитие «человеческого капитала» окупает все эти инвестиции.

Социолог Элизабет Каррид-Халкетт говорит, что в 2014 году «1% самых богатых потратили на образование в 3,5 раза больше, чем в 1996 году (как в абсолютном выражении, так и в процентах от расходов). И в 8,6 раз больше, чем в целом по стране». (15)

5% вдохновляются их примером. Эти расходы на династическое воспроизводство, которые также включают оплату услуг детского воспитателя (в отдельных семьях у него даже есть личный помощник), обучение в частных школах с непременным проживанием в престижном квартале, культурные путешествия, уроки игры на скрипке и другие занятия для избранных, рекомендуемые для дальнейшего продолжения учёбы в Гарварде, Йеле, Принстоне или Стэнфорде, где одна только плата за обучение от 40 000 до 70 000 долларов в год достигают колоссальных размеров, с учётом того, что в 2019 году годовой медианный доход семьи составлял 63 700 долларов.

Как считает преподаватель права Даниэль Марковиц, размер увеличившихся по сравнению со средним классом расходов на образование 1% богатых, соответствует наследству в 10 миллионов долларов (9 миллионов евро) на каждого ребёнка. «Меритократия – это мошенничество, – категорично утверждает он. – Но целая цивилизация отказывается соглашаться с этим выводом». (16)

Эти цифры отражают только верхушку айсберга. Дело в том, что передача культурного капитала начинается с рождения – когда родители уделяют время и внимание своему ребёнку, особенно матери. Как объясняет Каррид-Халкетт, образованные женщины проводят со своими детьми в два-три раза больше времени, чем другие женщины, играя или обучая их.

Они чаще и дольше кормят их грудью, считая, что грудное вскармливание увеличивает когнитивные способности. Примечательно, что специальность «консультант по грудному вскармливанию» становится всё популярнее. В 3 года отпрыск из семьи родителей свободных профессий услышал в среднем на двадцать миллионов произнесённых человеком слов больше, чем ребёнок из другой среды – его словарь на 49% богаче.

Делая по отношению к своим детям некоторые педагогические усилия ещё до появления в их жизни преподавателей, родители развивают их эмоциональную чувствительность, концентрацию внимания и дисциплинированность.

«К своим 18 годам ребёнок из богатой семьи получит на пять тысяч часов внимания больше, чем ребёнок из среднего класса в форме прочитанных историй, бесед, культурных событий, спортивных тренировок и т. д. – говорит Марковиц. (…) – В том же возрасте ребёнок из среднего класса проведёт перед экранами на пять тысяч больше, чем ребёнок из богатой семьи».

Расслоение «креативного класса» также проявляется и в пространственном отношении, когда сосредотачивающие все ресурсы семьи собираются в некоторых кварталах прогрессивных крупных городов, обеспечивающих более здоровый образ жизни, с расширенными возможностями социальных контактов и лучшими шансами на успех по сравнению с 90% наименее богатых американцев. (17)

«Массовые инвестиции элиты в образование, принесли свои результаты, – замечает Марковиц. – Сегодня разница в образовании между богатыми и бедными студентами ещё больше, чем между белым и чёрным населением в 1954 году» – в тот год Верховный суд США запретил расовую сегрегацию в школах как противоречащую Конституции. «Экономическое неравенство порождает сегодня ещё большее неравенство в образовании, чем то, которое было в эпоху американского апартеида».

Спрятавшись за стеной строгих форм получения образования, возведённые ими же в норму с помощью прессы и культуры, самые процветающие интеллектуалы будут презрительно осуждать гораздо менее открытых, продвинутых и щедрых родителей, не соблюдающих те же культурные, социальные и пищевые ритуалы, что они сами. И будет вынесен вердикт: «Им всего лишь надо было учиться», – это предписание уже само по себе резюмирует социальный аспект либеральных программ.

Тем не менее, было бы неправильно ассоциировать жизнь меритократических элит с долгой спокойной рекой. Социальный дарвинизм, который сразу отсеивает большинство учеников из бедных семей, также погружает детей из богатых семей в состояние беспрерывной конкуренции. От учебных перегрузок с 3-летнего возраста до двенадцатичасовых рабочих дней в качестве сотрудника адвокатского кабинета – меритократы на своём собственном примере имеют возможность убедиться в том, что для создания капитала, даже культурного, нужна работа, их работа, чтобы этот капитал приносил прибыль.

Это замыкание в предприятиях, часто лишённых социальной пользы, возводящих саморазрушение путём истощения в критерий для оценки высокого профессионализма, побуждает крошечную, но растущую часть общества к переходу на другую сторону, чтобы работать в сфере художественных ремёсел или в гуманитарных организациях и иногда, хоть и не всегда, метать булыжники во время протестов. Такие резкие переходы всё же остаются исключениями. Судьба предначертана в момент поступления в элитное учебное заведение.

В США половина студентов двенадцати самых престижных университетов вышли из 10% самых богатых семей. Во Франции раскол буржуазии и отделения самой образованной её части ещё не достигло такого уровня. Прежде всего, потому что доля имеющихся у этой социальной группы доходов стагнирует с начала 1970-х гг., в то время как в США она выросла на 13%.

А ещё потому что дети из обеспеченных семей в начале своей карьеры часто проходят через опыт профессиональной нестабильности, а это не способствует их признанию каких-либо классовых «привилегий», даже имея в своём распоряжении редкий ресурс, который, наряду с собственностью, структурирует социальную иерархию – элитное образование. Наконец, низкая плата за обучение во французских высших учебных заведениях резко отличается от сумасшедших денег, необходимых для того, чтобы учиться в США.

Однако буржуазные элитные учебные заведения не становятся более открытыми: Национальная школа администрации (ENA) насчитывает 6% рабочих и служащих, в то время как эти категории составляют более половины экономически активного населения. Что касается Политехнической школы, то только 1,1% её студентов являются выходцами из рабочей среды – в отличие от 93%, у которых хотя бы один родитель относится к числу руководителей или занимается высокоинтеллектуальной деятельностью. (18)

Этот меритократический апартеид усиливается с 1950-х гг. Парадокс заключается в том, что эта учебная система, основанная на идее сделать знание всеобщим, по мере своей экспансии стало сортировочным центром, перед которым стоит задача отделения 10% тех, кто будет господствовать над всеми остальными. (19)

«Отмоем наши деньги с помощью наших добродетелей».

Узнают ли себя избранные счастливчики в этом описании американского писателя Мэтью Стюарта, которое было опубликовано на страницах респектабельного литературного журнала The Atlantic? «Мы, 9,9% (…), гуляем в джинсах и майках, которые остались у нас с тех времён, когда мы ещё якобы были бедны.

Мы предпочитаем обозначать наш статус, когда говорим о наших телах, питающихся биопродуктами, о достижениях нашего потомства и об экологическом проектировании наших кварталов. Мы учились, как отмывать наши деньги нашими добродетелями.

И, что ещё важнее, мы научились передавать все эти преимущества нашим детям». И Стюарт сразу резюмирует объективную правду, которую руководители и представители высокоинтеллектуальных профессий пытаются отрицать любой ценой: «Мы обеспечиваем работу машины, которая переводит ресурсы 90% в пользу 0,1%. И мы очень довольны, сумев получить свою долю пирога». (20)

Если в западных обществах, несомненно, лучше быть белым мужчиной, и это всё чаще признают, то принадлежность к самому образованному меньшинству является ещё одной привилегией, но её обладатели охотно не выпячивают её значение.

Растущее влияние процветающих интеллектуалов глубоко изменило западный политический пейзаж. После Второй мировой войны наименее образованные и наиболее бедные слои населения в большинстве своём голосовали за левые партии – как и незначительная прослойка представителей интеллектуальных профессий, связанных с государственным сектором. Эта коалиция распалась.

С 1990-х годов социалисты, демократы, «Зелёные» образуют «партии образованных людей», интерес к которым у низших классов в основном утратился, как установил Фрэнк, а за ним и Тома Пикетти. Впервые, в ноябре 2016 года не только самые богатые, но и самые образованные американцы в большинстве своём проголосовали за демократов.

Рабочие и служащие забрасывают электоральную активность или отдают свои голоса тем партиям, которые, хотя и не представляют их экономические интересы, выступают против либеральных элит. «Если мы действительно хотим понять рост «популизма», – пишет Пикетти, – нам будет небесполезно начать с анализа подъёма «элитизма»». (21)

Эта линия разлома является даром небес для комментаторов, которым не терпится преодолеть противостояние, которые они считают устаревшими. «Во многих странах, – объясняет еженедельный либеральный журнал The Economist (6 июня 2020 г.), – старое, основанное на экономике противостояние левых и правых сменилось имеющими культурную подоплёку расхождениями между либералами и консерваторами». Но культура и экономика вовсе не исключают друг друга – напротив, дополняют.

Во Франции обладание дипломом магистра по-прежнему тесно связано с социальным происхождением: в 2017 году 40% экономически активных лиц, родившихся в семье, где хотя бы у одного родителя была свободная профессия, имели диплом, соответствующий 5 годам и более обучения в высшем учебном заведении или в инженерной школе, по сравнению с менее 4% детей квалифицированных рабочих логистического сектора. Правительство зажиточных интеллектуалов вписывается в рамки самой традиционной классовой борьбы.

Волна «смертей от отчаяния» (самоубийство, алкоголь, наркотики) в США является трагической иллюстрацией этого: согласно исследованию американских экономистов Энн Кейс и Ангуса Дитона, этот рост смертности, которая оценивается в 600 000 между 1999 и 2017 годами среди белого населения в возрасте от 45 до 54 лет, почти полностью относится к людям без высшего образования.

С 1990 года уровень смертности в этой социальной группе вырос на 25%, в то время как среди обладателей степени бакалавра (bachelor) этот показатель снизился на 40%. «Для людей без высшего образования уровень психологического страдания, показатели плохого здоровья и количество психических расстройств растёт, в то время как способность к работе и социализации уменьшается. Также увеличивается социальный разрыв, связанный с доходами и семейной стабильностью. Главным маркером социального статуса стало обладание степенью бакалавра (bachelor)». (22)

В своей антиутопии, написанной 70 лет назад, Янг говорил именно об этом. Но его книга заканчивается на оптимистичной ноте. В мае 2033 года в политическое поле стремительно врывается мощное «популистское» движение, инициированное женщинами, которые были отстранены от перераспределения меритократической власти в пользу мужчин.

«Впервые диссидентское меньшинство элиты стало союзником низших классов, которые раньше были так изолированы и так послушны», – пишет претенциозный рассказчик в произведении Юнга, не уточняя при этом, носили ли участники протеста жёлтые жилеты. Вспыхивают волнения. Министра образования находят зарезанным. Впервые за более чем 40 лет, 1 мая 2034 года, начинается всеобщая забастовка.

Сбитый с толку и теряющий своё самодовольство рассказчик рассчитывает на то, что протестное движение быстро выдохнется. Его повествование внезапно прерывается. В рукописи, в лаконическом примечании издателя, сообщается, что он стал жертвой восстания.

******

(1) Michael Young, The Rise of the Meritocracy, 1870-2033. An Essay on Education and Equality, Thames and Hudson, Londres, 1958.

(2) Thomas Frank, Pourquoi les riches votent à gauche, Agone, Marseille, 2018.

(3) Jean-Claude Chamboredon, « La délinquance juvénile, essai de construction d’objet », Revue française de sociologie, vol. 12, no 3, Paris, 1971.

(4) Robert Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, Seuil, Paris, 1973 (éd. originale : 1972).

(5) Pierre Bourdieu, Sur l’État, Seuil/Raisons d’agir, Paris, 2012.

(6) Étienne Balazs, La Bureaucratie céleste. Recherches sur l’économie et la société de la Chine traditionnelle, Gallimard, Paris, 1968.

(7) Isabelle Kalinowski, « “Ils ne songent pas à désirer le nirvana”. La sociologie des intellectuels dans Hindouisme et bouddhisme de Max Weber », в Johan Heilbron, Rémi Lenoir, Gisèle Sapiro (sous la dir. de), Pour une histoire des sciences sociales, Fayard, Paris, 2004.

(8) Cf. Lawrence Peter King et Ivàn Szelényi, Theories of the New Class. Intellectuals and Power, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2004.

(9) Marc Ferro, préface à la nouvelle édition de La Révolution de 1917, Albin Michel, Paris, 1997.

(10) Cf. Serge Halimi, Le Grand Bond en arrière, Agone, Paris, 2012.

(11) Alvin Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class, Macmillan, Londres et Basingstoke, 1979.

(12) Dominique Damamme, « Genèse sociale d’une institution scolaire. L’École libre des sciences politiques », Actes de la recherche en sciences sociales, no 70, Paris, 1987.

(13) Mark Bovens et Anchrit Wille, Diploma Democracy. The Rise of Political Meritocracy, Oxford University Press, 2017.

(14) Nicholas Carnes, Noam Lupu, « What good is a college degree ? Education and leader quality reconsidered », The Journal of Politics, vol. 78, no 1, Chicago, 2016.

(15) Elizabeth Currid-Halkett, The Sum of Small Things, Princeton University Press, 2017.

(16) Daniel Markovits, The Meritocracy Trap. How America’s Foundational Myth Feeds Inequality, Dismantles the Middle Class and Devours the Elite, Penguin Press, New York, 2019.

(17) Чит. Benoît Bréville, « Quand les grandes villes font sécession », Le Monde diplomatique, март 2020; а также Richard V. Reeves, Dream Hoarders. How the American Upper Middle Class Is Leaving Everyone Else in the Dust, Brookings Institution Press, Washington, DC, 2017.

(18) По США чит. Raj Chetty et alii, « Income segregation and intergenerational mobility across colleges in the United States », NBER Working Papers, février 2020; по Франции чит. Pierre François, Nicolas Berkouk, « Les concours sont-ils neutres ? Concurrence et parrainage dans l’accès à l’École polytechnique », Sociologie, vol. 9, no 2, Paris, 2018.

(19) Emmanuel Todd, Où en sommes-nous ? Une esquisse de l’histoire humaine, Seuil, Paris, 2017.

(20) Matthew Stewart, « The birth of a new american aristocracy », The Atlantic, Washington, DC, juin 2018.

(21) Thomas Piketty, Capital et idéologie, Seuil, Paris, 2019.

(22) Anne Case, Angus Deaton, Deaths of Despair and the Future of Capitalism, Princeton University Press, 2020.

Источник: Le Monde diplomatique