Судьбы многих произведений искусства непредсказуемы, а траектории их посмертного признания или забвения удивительным образом нелинейны, так как отнюдь не всегда определяются удачностью исполнения соответствующего художественного задания. Еще Чаадаев заподозрил, что пресловутые греческие амфоры, украшающие античные собрания многих европейских и американских музеев, могли служить грекам своего рода урнами, куда бросали объедки во время пира.

То, что археологические раскопки суть преимущественно раскопки помоек, мусорных коллекторов, стыдливо признается и многими археологами: сам Фуко в «Археологии знания» отмечает этот факт, отнюдь, впрочем, не считая его скандальным.

Что, к примеру, в действительности значат для изобразительного искусства рисунки Пушкина, если отвлечься от того, что они принадлежат классику? Или, случись вдруг, что до нас дошел бы видеоархив римских театральных постановок, разве не вызвала бы особый интерес запись с участием Нерона?

Все перечисленное, однако, не является основанием для поспешных выводов в духе сетования на «суету сует», хотя в каком-то смысле может быть предпослано фильму Рене Альо с длинным названием «Я, Пьер Ривьер, зарезавший свою мать, сестру и брата».

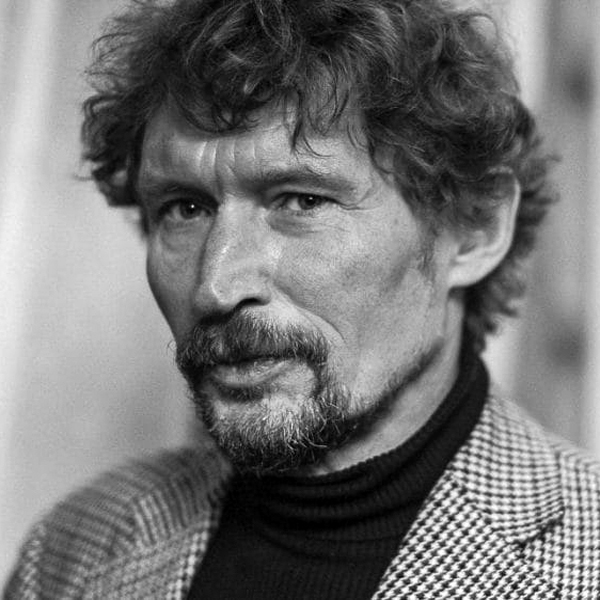

Этот фильм был снят в 1976 году и посвящен полузабытой истории (которая и вовсе забылась бы, если бы не особые причины), случившейся в Нормандии в первой половине XIX века. Содержание фильма конспективно передано в заглавии: речь идет о двадцатилетнем деревенском юноше, совершившим невероятное, необъяснимое убийство, приговоренном к смерти, помилованном королевским указом и повесившимся в собственной камере.

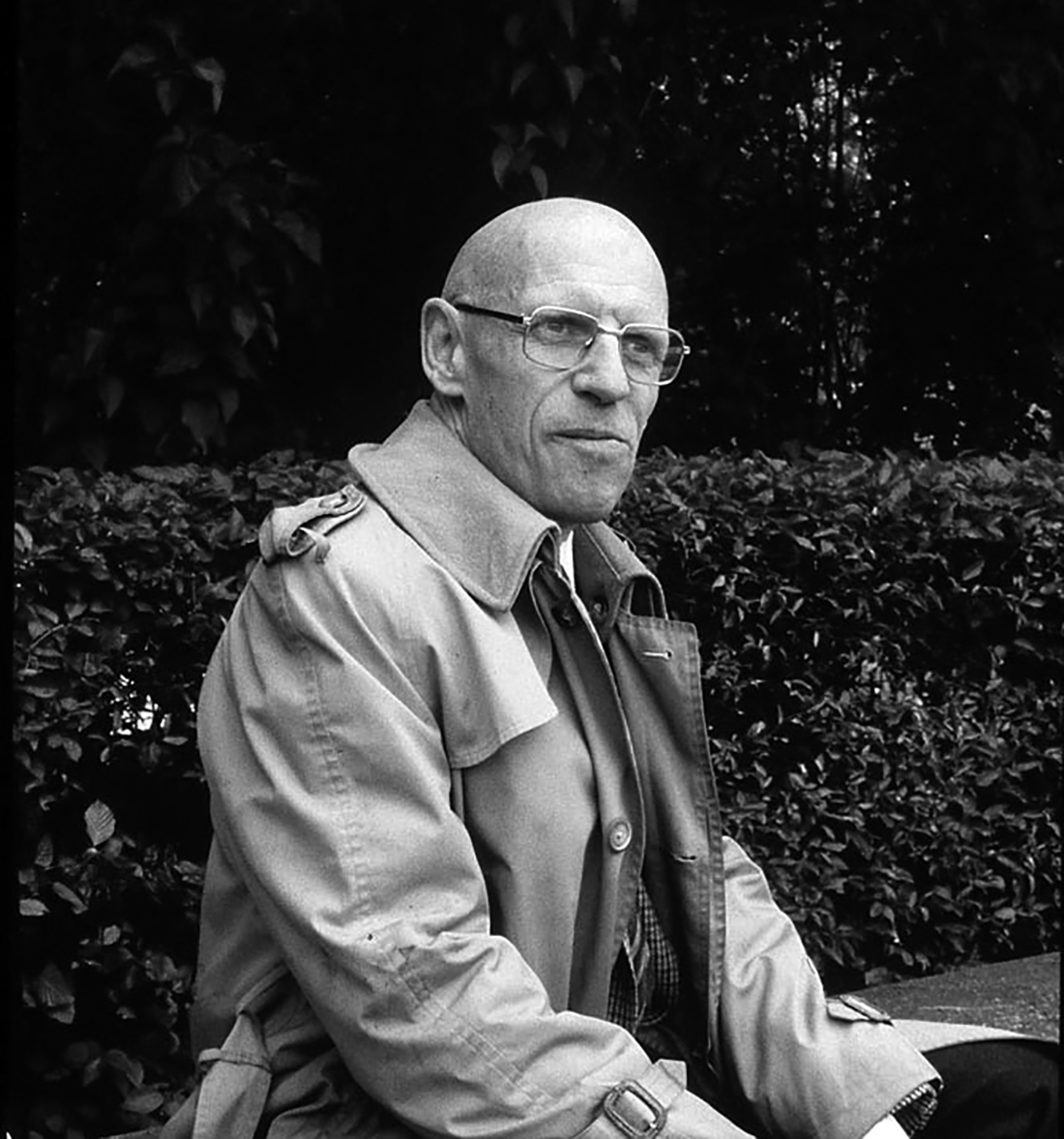

В основу сценария фильма положено некое коллективное исследование под редакцией Мишеля Фуко. Вопрос на засыпку: в чем разница между участием Нерона в предполагаемом зрелище, которое мы, без всякого сомнения, предпочли бы другим спектаклям, дойди они до нас в полной обойме, и участием Фуко, ставшего идеологом экранизированного проекта? Признав роль Мишеля Фуко решающей, можем ли мы посчитать это основанием для начисления «штрафных очков» по шкале чистой эстетики?

Еще лет тридцать назад, когда мировой кинематограф подчинялся собственной новообретенной Музе (увы, так и оставшейся безымянной), вторжение постороннего фактора вызвало бы ироническую реакцию: жрецы Иллюзиона берегли чистоту жанра. Даже в середине 70-х Рене Альо рисковал, обращаясь к общеевропейской знаменитости, какой уже тогда был Мишель Фуко: задевать зрителей за живое с помощью «неправильных пчел» было непристойно.

Обвинения в спекуляциях такого рода шли бок о бок с обвинениями в отработке рекламных денег какой-нибудь «Кока-колы» — и были даже еще хуже, ибо наивным спонсорам достаточно было продемонстрировать фигу в кармане, чтобы искушенный зритель тут же простил прегрешение, сопроводив прощение понимающей улыбкой.

Но времена романтизма в самом широком смысле слова — времена Феллини и Бергмана — прошли; чистая магия Иллюзиона, эксклюзивно ответственная за решение художественной задачи и экзистенциальной сверхзадачи, сменилась рассыпчатой визуальностью. Можно сказать, что восторжествовало роевое киновосприятие, когда нет больше привилегированных пчел. Все пчелы равны; они теперь летят в разные стороны с неслышным жужжанием, и каждая, быть может, несет в себе капельку нектара (в терминах Кристиана Метца — квант скопического наслаждения).

Каждая чем-нибудь да порадует: то любимым актером (да хоть футболистом), то новинкой в области спецэффектов, то удачно пристегнутым саундтреком, а то и просто своевременностью. Кого сейчас удивит, если трансляция церемонии вручения «Оскаров» соберет больше зрителей, чем демонстрация фильма-победителя?..

Словом, с дискриминацией пчел покончено. Мир роевой, отрывочной визуальности не знает и знать не хочет заповедного дикого меда, который можно было бы противопоставить засахаренному меду, упакованному в удобные маленькие баночки. Да и пчелы — о чудо! — теперь не кусаются: они приручены и одомашнены, а их укусы больше похожи на щекотку (разве что фон Триер сохранил нешуточное жало).

Описав полный круг, кинематограф вернулся к своему началу, когда будущее живых картин было еще не совсем ясно: займется ли кино рассказыванием историй, осмыслением мира или будет совершенствовать «эффект прибытия поезда»? Случись последнее, «Аватар» появился бы на несколько десятилетий раньше.

Но, говоря словами Фуко, восторжествовала иная эпистема, наделявшая художника творческим заданием для некоего священнодействия. Выбирает эпистему не художник и даже не публика, а само время, формируя совокупность ожиданий и господствующий коридор восприятия. Что же касается возможных развилок, по которым могло бы пойти кино, важную роль сыграли тоталитарные режимы СССР и нацистской Германии, возложившие на кинематограф политическую миссию и социальную ответственность.

Священнодействие сеанса предварялось журналом, который нужно было по крайней мере перетерпеть; но следовавшая за журналом картина уже невольно несла в себе заряд серьезности, даже если была всего лишь водевилем. Жаждущий взгляд зрителя все равно преобразовывал визуальную утопию в экзистенциальную реплику — и как было режиссеру не пойти на поводу, если он сам хотел этого, если власть (прежде всего власть эпистемы) сделала предложение, от которого не было сил отказаться?..

Глянцевые мифы Голливуда или подражающая им продукция соцреализма могли показаться пустоватыми; могли казаться и дальше, пока не наступили времена рассыпчатой визуальности и перекормленный скопическим наслаждением мир не научился смотреть вполглаза на проекцию волшебного фонаря, внезапно потерявшего свое волшебство.

Приступая к просмотру фильма, в создании которого принимал участие Фуко, я вспомнил учебные фильмы школьных времен, которые иногда показывали во время урока. Особенно ярко вспомнился почему-то «Круговорот азота в природе», показанный несколько раз: там были бобовые растения, накапливавшие азот, завод по производству удобрений, симпатичные молекулы азота и проникновенный голос диктора, старавшегося донести до любознательных школьников суть азотного круговорота.

Демонстрация учебного фильма, несомненно, всякий раз украшала урок биологии, но кому бы тогда пришло в голову сравнивать это с настоящим кино, с художественными фильмами? Такое сравнение было бы не менее абсурдным, чем сопоставление конфетного фантика с подлинным произведением художника.

Сегодня «Круговорот азота в природе» никого не отпугнул бы: его аудитория, скажем, на канале Discovery, легко могла бы превысить аудиторию художественного фильма того же Рене Альо — если бы, конечно, не Фуко. Словом, я приготовился отслеживать круговорот идей настоящего философа в иллюстративном киноматериале, вовсе не собираясь предъявлять претензий к тому, как изображены молекулы: к выбору натуры, к воссозданию достоверных деталей эпохи… Довольно скоро я забыл о причинах предпочтения именно этого фильма: зрелище оказалось цельным и захватывающим, а круговорот — всамделишным.

Показанное на экране было не случайным фрагментом, к которому прикоснулся философ Фуко, а имело прямое отношение к развитию мысли в его главных книгах: «История безумия в классическую эпоху», «Рождение клиники», «Надзирать и наказывать».

Крестьянин из глухой французской деревушки совершает зверское тройное убийство близких ему людей. На дворе 1836 год: эпоха Просвещения уже позади, а психоанализ еще не начал своего победного шествия. Цивилизованная Европа на распутье — следует ли ей надзирать, или наказывать.

Картина предлагает несколько версий одной и той же событийной последовательности — они восстанавливаются из показаний главного героя, свидетелей и экспертов, не знающих, что сказать и какими именами называть вещи, у которых еще (или уже) нет своих имен. Тем временем живые картины рассказывают свою историю: о безнадежности и затерянности в мире этой деревни, этих людей — расходного материала истории, глубоко безразличного для Абсолютного Духа.

Затишье, которое царит в этом убаюканном, сонном мире, особенно резко контрастирует с необъяснимым злодеянием Пьера. Окажись герой в компании маркиза де Сада или Нерона, его преступление было бы куда более зрелищным, кинематографичным; одновременно рассказ о нем, скорее всего, остался бы в пределах целлулоидной утопии: всегда можно еще раз «убить Билла», пополнив киноархив памяти новыми деталями, запустив новых «правильных» пчел в кинематографический улей.

Но Фуко, а вслед за ним и режиссера, интересует симптоматика анонимной истории, позволяющей разобраться в том, «какое нынче тысячелетье на дворе», на примере одного суда над французским крестьянином. Глухая провинция в этом отношении куда более показательна, чем Версаль, Лондон, палуба пиратского корабля или аудитория Сорбонны.

Эксцесс — это та сингулярная точка, куда опускаются глубоководные батискафы истории и где они берут пробы времени. Именно в подобных точках проступает метафизический смысл слишком человеческого, и потому, конечно, не удивителен интерес Мишеля Фуко к этому далекому событию. Вот, например, более знаменитый эксцесс, произошедший в Германии на полстолетия раньше: необъяснимое (и до сих пор не объясненное) появление в маленьком немецком городке странного человека Каспара Хаузера, в котором словно бы и не было ничего слишком человеческого, — недаром он оказался светильником, осветившим самую затемненную, «замыленную» перспективу мира людей.

Пришествие Каспара Хаузера не забылось, оно оставило след, как вторжение кометы в упорядоченный ход планет. Этому событию посвящен фильм Вернера Херцога «Каждый за себя, а Бог против всех». Фильм Херцога был снят на два года раньше, чем «Пьер Ривьер…», и следы влияния очевидны: мы узнаем и стиль, и атмосферу, и детали этого странного мира — но все это, разумеется, не в упрек Рене Альо: в эпоху рассыпчатой визуальности подобные упреки неуместны. Почему бы не воспользоваться удачным приемом, если его применение диктуется самой сутью дела?

Ведь в каком-то смысле Каспар Хаузер и Пьер Ривьер — близнецы и братья, если иметь в виду, например, оставленный ими шлейф недоумения. Оба они — инструменты метафизического расследования того, как обстоит дело с человеком; расследование это до сих пор актуально — его примут во внимание и будущие батискафы, которые когда-нибудь опустятся в наше настоящее. Их заинтересует не бесчисленная компания рутинных мавроди, а, например, Виталий Калоев, самостоятельно свершивший нелегкий земной суд и давший свой ответ на извечный вопрос о человеке…

Итак, крестьянин Ривьер виновен в чудовищном убийстве. Нарушен ход вещей — каков же будет способ его восстановления? Какой мотив счесть решающим — от этого зависит приговор не только обвиняемому, и не столько ему, сколько человеческому в человеке на данном этапе истории. Положим, обвиняемому — смерть; но за что именно? За преступление — переступание чего?

Мишель Фуко тщательно и кропотливо рассмотрел в своих работах свершившуюся на рубеже Нового времени «медикализацию безумия». На первый взгляд эта процедура прибавила миру гуманности, изъяв из сферы правовой ответственности ряд деяний, прежде вменяемых в вину. Вместо эшафота — клиника, сумасшедший дом; вместо ссылки на галеры — пожизненное заключение и смирительная рубашка.

Но верховенство психиатрии над законом (пусть даже и слепым, как и положено Фемиде) несло в себе огромную опасность. Эта смена приоритетов сузила суверенность воли; тень подозрения пала на всех, кто против: против человеческих устоев, против естественного хода вещей, против самого передового строя на свете… Суверенную волю можно оспорить и словом, и смертью; безумие можно только исключить из человеческого проекта.

Колебания в отношении выбора мотива в фильме рассматриваются подробно и неспешно. Мотив религиозной одержимости заявлен с самого начала. Пьер Ривьер говорит, что следовал указаниям Господа, прямым инструкциям свыше, и в предшествующую эпоху исход дела был бы ясен: подмена озарения наваждением, излюбленный способ вмешательства дьявола. Но времена Жанны д’Арк прошли, и даже сам Пьер не настаивает на своих показаниях.

Согласно теориям утопического социализма, виновата среда — то есть господствующая эпистема. В русской версии утопического социализма (от Добролюбова и Чернышевского до Клямкина и Нуйкина) под средой понимается общая несправедливость самой жизни при существующей власти — таким образом, речь идет о вечной бесплатной индульгенции маленькому человеку.

Тем не менее этот исключительно популярный среди русской интеллигенции взгляд на вещи так и не прижился в Европе; и хотя в фильме и воссоздается общая беспросветность среды, пафос в нем совсем иной: преступление крестьянина Ривьера никто не спешит оправдывать.

Мы видим и свидетельства наступившей медикализации безумия. Поскольку психоаналитики еще не появились, их роль пока исполняют эксперты-френологи; один из них пытается нащупать «преступную шишку» на черепе обвиняемого. Последователям Ломброзо пока принадлежит только совещательный голос; однако похоже, что этот голос сыграл свою роль в решении о помиловании.

Наконец, важнейший для правового сознания оправдательный фактор: конкретная несправедливость, допущенная в отношении индивида. Увы, случай Ривьера переходит всякие границы — для него не годятся рутинные мерки. И мы странным образом, отчасти вопреки установкам Фуко-теоретика, оказываемся в ситуации извечной неопределенности человеческого удела.

Неожиданно выясняется, что у этой пчелы все-таки есть жало.

Источник: Seance