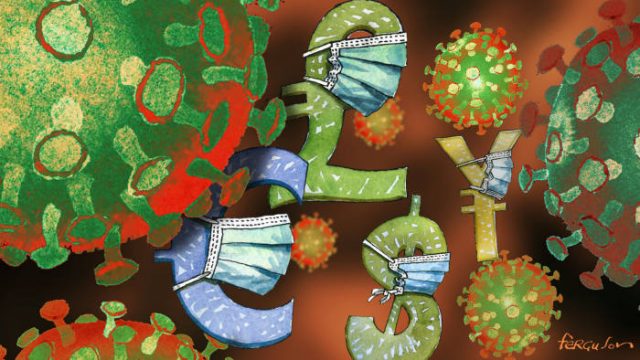

Нужно оставить надежду, что после пика эпидемии COVID-19 все постепенно вернется в нормальное русло. Кризис затянется. Но это не значит, что ситуация безнадежна.

В комедии братьев Маркс “Утиный суп” (1933) Граучо (адвокат, защищающий своего клиента в суде) говорит: “Он может выглядеть идиотом и говорить как идиот, но не позволяй ему обмануть тебя. Он действительно идиот“.

Примерно так мы должны реагировать в отношении тех, кто выражает элементарное недоверие к государственному порядку и рассматривает изоляцию как заговор государственной власти, которая использует эпидемию в качестве предлога, чтобы лишить нас базовых свобод: “Государство навязывает изоляцию, которая лишает нас наших свобод, и ждет, что мы будем контролировать друг друга, подчиняясь этому распоряжению; но это не должно обманывать нас, мы на самом деле должны следовать распоряжениям об изоляции”.

Следует отметить, что призывы к отмене карантина исходят с противоположных концов традиционного политического спектра. В США их продвигают либертарианские правые, в то время как в Германии их отстаивают небольшие левые группы. В обоих случаях медицинские знания критикуются как инструмент дисциплинирования людей, рассматривая их как беспомощных жертв, которых следует изолировать ради их же блага. Что нетрудно обнаружить под этой критической позицией, так это позицию не-желания-знать: если мы проигнорируем угрозу, то она не будет выглядеть столь ужасной, и нам удастся ее пережить…

Правые либертарианцы в США утверждают, что меры изоляции необходимо ослабить, чтобы людям вернули свободу выбора. Но что это за выбор?

Как писал Роберт Райх: “Министерство труда Трампа решило, что отпущенные в увольнение работники “должны принять” предложение работодателя о возвращении на работу и, следовательно, лишиться пособия по безработице, независимо от COVID-19… Заставлять людей выбирать между заражением Covid-19 и потерей средств к существованию – бесчеловечно”. Так что да, это свобода выбора: между голодом и риском для жизни… Мы находимся в ситуации, похожей на ту, что сложилась на британских угольных шахтах в XVIII веке (если привести только один пример), где выполнение работы сопряжено со значительным риском для жизни.

Но есть и другой вид откровенного невежества, который выступает за жесткий режим карантина. Дело не в том, что государственная власть использует эпидемии для навязывания тотального контроля – мне все больше кажется, что здесь действует своего рода суеверный символический акт: если мы принесем серьезную жертву, которая действительно причинит всем боль и приведет к остановке всей нашей общественной жизни, то, возможно, мы сможем рассчитывать на милосердие.

Когда эта эпидемия закончится? И что будет потом?

Удивительно, но факт: мы очень мало (включая ученых) знаем о том, как работает эпидемия. Довольно часто мы получаем противоречивые рекомендации властей. Мы получаем строгие инструкции по самоизоляции, чтобы избежать заражения вирусом, но когда количество заражений падает, возникает страх, что таким образом мы просто делаем себя более уязвимыми в ожидании второй волны вирусной атаки. Или же мы рассчитываем на то, что у нас появится ко второй волне вакцина? Но если уже существуют различные вариации вируса, покроет ли их все одна вакцина? Все надежды на быстрый выход (летняя жара, быстрое распространение коллективного иммунитета, вакцина…) исчезают.

Часто можно услышать, что эпидемии заставят нас на Западе изменить наше отношение к смерти, по-настоящему принять нашу смертность и хрупкость нашего существования – вот из ниоткуда приходит вирус, и нашей жизни наступает конец.

Потому что, как нам говорят, на Востоке люди гораздо легче переносят эпидемии – они относятся к ним так же, как и ко всему остальному – как к неотъемлемому свойству жизни. Мы же на Западе все меньше и меньше воспринимаем смерть как часть жизни, мы рассматриваем ее как вторжение чего-то чуждого, что можно отложить на неопределенный срок, если вести здоровый образ жизни, заниматься физическими упражнениями, соблюдать диету, избегать травм…

Я не верю подобным словам. В каком-то смысле смерть – это не часть жизни, это что-то невообразимое, что-то, что не должно случиться со мной. Я никогда по-настоящему не готов умереть, кроме как во избежание невыносимых страданий. Именно поэтому сегодня многие из нас ежедневно смотрят на одних и тех же магических числа: сколько новых инфицированных, сколько случаев полного выздоровления, сколько умерло… но ужасны ли эти числа, не заставляет ли наше исключительное внимание к ним игнорировать гораздо большее количество людей, которые в этот момент умирают от рака, от сердечного приступа?

Если оставить в стороне вирус, вокруг не только жизнь, но есть еще и смерть и умирание. Как насчет сравнения цифр: сколько людей сегодня получило диагноз рак и сколько заразилось вирусом? Сколько людей умерло от вируса и рака? Сколько людей излечилось от вируса и рака?

Нужно оставить надежду на то, что после завершения одного большого ярковыраженного пика все постепенно вернется в нормальное русло. Что делает эпидемии столь труднопереносимыми, так это то, что даже если полная катастрофа не состоится, все надолго затянется. Нам сообщают, что мы достигли плато, что все идет немного лучше, но… кризис просто затягивается.

Как писала Аленка Зупанчич, проблема с концом света точно такая же, как и с концом истории Фукуямы: конец сам по себе не заканчивается, мы просто застреваем в странной неподвижности. У нас есть одно тайное желание на всех, то, о чем мы постоянно думаем: когда же все это закончится? Но это не кончится никогда.

Лучше рассматривать длительные эпидемии как провозглашение нового уровня экологических проблем – еще в 2017 году BBC показало, чего мы можем ожидать из-за нашего вмешательства в окружающую среду: “Изменение климата приводит к таянию вечной мерзлоты, которая была заморожена тысячи лет назад, и по мере таяния почв они высвобождают древние вирусы и бактерии, которые из состоянии покоя, возвращаются к жизни”.

Чудесное явление сингулярности

Особая ирония этой ситуации “нет-света-в-конце-тоннеля” заключается в том, что эпидемии случились в то время, когда научно-популярные СМИ были особенно озабочены разными сторонами дигитализации повседневности. С одной стороны, много пишут о новой фазе капитализма, так называемом капитализме надзора: тотальном цифровом контроле над нашей жизнью со стороны государственных учреждений и частных корпораций. С другой стороны, те же средства массовой информации увлечены темой прямого интерфейса “мозг-машина” (“проводной мозг”).

Во-первых, когда наш мозг подключен к цифровым машинам, мы можем вызывать вещи к бытию, просто думая о них. Затем, если мой мозг напрямую соединен с другим мозгом, так что другой человек может непосредственно пережить мой опыт. Экстраполированный до предела, проводной мозг открывает перспективу того, что Рэй Курцвейл назвал сингулярностью, богоподобной глобальной сферой всеобщего глобального сознания.

Каков бы ни был (пока сомнительный) научный статус этой идеи, очевидно, что ее реализация повлияет на основные черты человека как мыслящего/говорящего существа. Чудесное явление сингулярности станет апокалипсическим в трудном значении этого термина – это будет означать встречу с истиной, скрытой в нашем обычном человеческом существовании, т.е. вступление в новое постчеловеческое измерение.

Интересно отметить, что широкое использование средств надзора было принято спокойно: беспилотные летательные аппараты использовались не только в Китае, но и в Италии и Испании. Что касается спиритуалистического образа Сингулярности, то новое непосредственное единство человеческого и божественного, блаженство, в котором мы будем пребывать за пределами нашего телесного существования, вполне может обернуться новым невообразимым кошмаром.

С критической точки зрения, трудно решить, что хуже (что является большей угрозой для человечества), вымирание от очередного вируса или утрата нашей индивидуальности в Единстве. Эпидемии напоминают нам о том, что наше существование как людей по-прежнему твердо укоренено в теле со всеми вытекающими из этого рисками.

Нам придется изобрести новый образ жизни

Значит ли это, что наша ситуация безнадежна? Ни в коем случае. Впереди огромные, почти невообразимые неприятности, миллионы новых безработных и т.д. Придется изобретать новый образ жизни. Ясно одно: в условиях изоляции мы живем за счет старых запасов продовольствия и других продуктов питания, поэтому сейчас трудная задача – выйти из карантина и изобрести новый способ жить в условиях никуда не исчезнувшего вируса.

Просто задумайтесь о том, как изменится соотношение вымышленного и реального. Фильмы и сериалы, события которых происходят в нашей повседневной реальности, где люди свободно гуляют по улицам, жмут друг другу руки и обнимаются, станут ностальгическими образами потерянного мира, в то время как наша реальная жизнь будет выглядеть как вариация поздней пьесы Сэмюэля Беккета “Игра”, где мы видим на сцене, прикасающиеся друг к другу три одинаковые серые урны; из каждой урны торчит голова, а шея прочно держится в горловине урны…

Однако, если немного наивным взглядом посмотреть на то, что происходит с четкого расстояния (что очень трудно сделать), то станет ясно, что у нашего глобального сообщества достаточно ресурсов, чтобы скоординировать усилия, направленные на наше выживание, и организовать более скромный образ жизни, при этом локальный дефицит продовольствия мог бы компенсироваться международным сотрудничеством, а глобальное здравоохранение могло бы быть лучше подготовлено к следующим рискам.

Способны ли мы совершить подобное? Или мы вступаем в новую эпоху варварства, когда наше внимание к кризису здравоохранения просто позволит старым (как холодным, так и горячим) конфликтам уйти из поля зрения мировой общественности?

Обратите внимание на разгоревшуюся холодную войну между США и Китаем, не говоря уже о фактических горячих войнах в Сирии, Афганистане и других местах, которые функционируют как вирус: они просто затягиваются на годы и годы… (Обратите внимание на то, что призыв Макрона к мировому перемирию на время эпидемии был категорически проигнорирован). Решение, что делать, не касается ни науки, ни медицины; оно является политическим в точном смысле слова.

Источник: Центр политического анализа