Книга жизни и выражение общества

Возьмем за исходную точку этот примат elocutio — со временем он обеспечит основание для теории абсолютного характера стиля, а также для понятий, которые и сегодня используются при описании главного свойства современного языка литературы, то есть его «нетранзитивного» или «автотелического» (самоцельного — прим.перев.) характера.

Апологеты литературной исключительности, равно как и обличители ее утопии, охотно обращаются к немецкому романтизму, особенно к формуле Новалиса: «Удивительно нелепым является мнение людей, полагающих, что они говорят соответственно вещам. Подлинная сущность языка — а именно то, что он не нуждается ни в чем, кроме себя самого, — упускается всеми подряд».

Необходимо отчетливо понимать, что этот «автотелизм» языка никоим образом не является формализмом. Если язык не нуждается ни в чем, кроме себя, то это не потому, что он является самодостаточной игрой, но потому, что он уже сам по себе является опытом мира и текстом знания и еще до нас сам проговаривает этот опыт.

«С языком обстоит так же, как и с математическими формулами […], они играют лишь сами с собой, они не выражают ничего, кроме собственной удивительной природы, и именно по этой причине они так выразительны, именно по этой причине в их неповторимой игре отражаются отношения между вещами».

Абстракция математических знаков упраздняет репрезентативное подобие, но делает это лишь затем, чтобы самой приобрести свойства языка-зеркала, в своих внутренних играх выражающего сокровенную игру взаимодействия между вещами. Язык не отражает вещи, поскольку выражает их отношения. Но это выражение, в свою очередь, мыслится как еще одно подобие.

Если у языка нет функции репрезентировать идеи, ситуации, объекты или персонажей в соответствии с нормами подобия, это потому, что он уже в самой своей плоти являет физиономию того, что он говорит. Он не уподобляется вещам как копия, поскольку несет в себе их подобие как память. Язык соткан из материальностей — это материализации его собственного духа, духа, который должен стать миром. И это грядущее само удостоверяется установкой на то, что любая физическая реальность поддается удвоению и может показать в своей вещности свою природу, историю, свое предназначение.

Литература «автономна», ведь у нее нет правил как таковых, поскольку она — место без контуров, где развертываются манифестации поэтичности

Следовательно, мы не можем понимать формулу Новалиса как утверждение нетранзитивности языка, противопоставляемой транзитивности коммуникации. Ясно, что такое противопоставление само по себе является идеологическим артефактом. Ведь на самом деле любая коммуникация задействует знаки, происходящие из разнородных режимов значимостей: знаки, не говорящие ничего, знаки, стирающиеся до своего сообщения, знаки, эквивалентные жестам или иконам. В целом, поэтическая «коммуникация» основывается на систематической эксплуатации различий между режимами.

Языку-орудию демонстрации и экземплификации, адресованному подготовленному слушателю, она противопоставляет язык как живое тело символов, то есть выражений, которые единомоментно показывают и прячут в своем теле то, что они говорят, выражений, которые таким способом манифестируют не определенную вещь, но, скорее, саму природу и историю языка как силы мира или сообщества. Это значит, что язык не изгоняется в ссылку своего собственного одиночества. Одиночества языка не бывает.

Есть две привилегированных оси, вдоль которых язык может быть помыслен: горизонтальная ось послания, передаваемого реципиенту и позволяющая ему увидеть объект, и вертикальная ось, где язык с самого начала говорит, показывая свое происхождение, раскрывая мощь, которая таится в его толще. Поэтому и нет противоречия между «монологической» формулой Новалиса, мистического представителя чистой поэзии, и рассудительностью экономиста Сисмонди, относящего исток поэзии к той эпохе в истории наций, когда «никто не писал ради письма, никто не говорил ради говорения».

Эти только на первый взгляд противоречащие друг другу тезисы не согласуются между собой лишь тем фактом, что Новалис был связан с братьями Шлегелями, а Август Шлегель — с кружком мадам де Сталь, к которому принадлежал Сисмонди; они согласуются в своей принадлежности к одной и той же идее соответствия языка тому, что он говорит. Язык самодостаточен лишь постольку, поскольку в нем отражаются мировые законы.

Этот мир может принимать различные формы, в более или менее рациональном или же мистическом режимах. Для Новалиса, вдохновленного Сведенборгом, этот мир — «внутренний мир смысла», являющийся истиной другого [мира], духовной истиной, которую поступь Bildung (нем. Образование, «окультуривание») должна однажды сделать тождественной эмпирической реальности.

Но еще один сведенборгианец, Бальзак, приравняет внутренний мир смысла к анатомии общества. Теперь язык будет говорить в первую очередь о своем происхождении. Но происхождение языка можно связать как с законами истории и общества, так и с законами духовного мира. Сущность поэзии тождественна сущности языка постольку, поскольку последняя тождественна законам, присущим обществу.

Литература «социальна», она является выражением общества, но не занимается ничем, кроме себя самой — то есть способами, которыми слова содержат мир. И она «автономна», ведь у нее нет правил как таковых, поскольку она — место без контуров, где развертываются манифестации поэтичности. Именно в этом смысле Жоффруа сможет сказать, что литература «по сути не является искусством, она — перевод между искусствами».

«Поэтический» перевод искусств когда-то представлял собой эквивалентность различных способов одного и того же акта репрезентации. Теперь он стал чем-то совсем иным: переводом между «языками». Каждое искусство является особым языком, особой манерой комбинировать выразительные значимости звука, знака и формы. Отдельно взятая поэтика тоже является частной версией принципа перевода между языками.

«Романтизм», «реализм», «символизм», все эти «школы», на которые обычно расчленяют романтический век, на деле зависят от одного и того же принципа. Если они и различаются между собой, то лишь точкой, исходя из которой они осуществляют этот перевод.

Литература восстает против «философии» и априоризма естественного закона и общественного договора, восстает как язык обществ, укорененных в своей истории

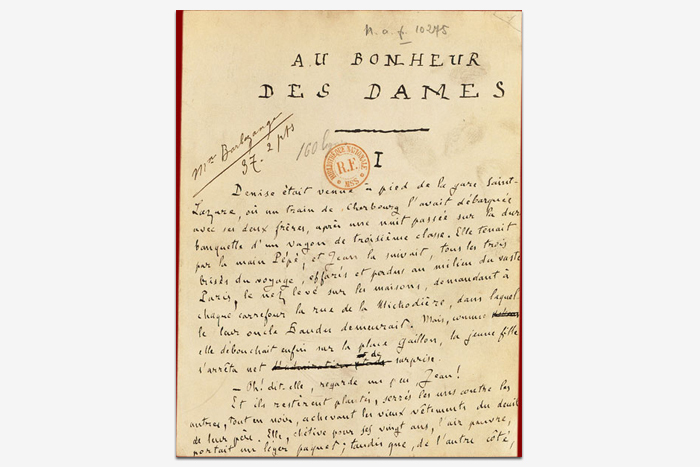

Поэтизированнный Эмилем Золя водопад тканей на витрине магазина Октава Муре представляет собой поэму поэмы. Водопад — поэма двойного сущего, «чувственной-сверхчувственной вещи», которой является товар по Марксу. Книга посвящена, в первую очередь, поэме сверхчувственного сущего, а не злоключениям жалкой Денизы.

Бесконечное «реалистическое» или «натуралистическое» описание никоим образом не является продуктом установки на репортаж и информативное использование языка, и тем более просчитанной стратегии «эффекта реальности». Его настоящий исток — в поэтике языкового удвоения любой вещи.

Дамское счастье показывает нам «внутренний мир смысла», который не более и не менее мистичен, чем бодлеровская «двойная комната», «замок чистоты» Малларме или «сумрачный голос» Гюго. Поэтическое удвоение всех вещей может быть интерпретировано как в мистическом, так и в позитивистском ключе. В первом случае можно проявить мир духов, во втором проявляется характер той или иной культуры или же классовое господство. Но мистицизм и позитивизм вполне могут сочетаться, как Кювье и Сведенборг в предисловии к Человеческой комедии.

Именно Гюго и Бальзак, писатели, отчетливо отмеченные символическим мистицизмом, задолго до ученых занялись отслеживанием способов, которыми человек «стремится запечатлеть свои нравы, свою мысль и свою жизнь во всем, что он приспособляет для своих нужд», и обрисовывают принципы этой истории, «забытой столькими историками, — истории нравов». И еще раньше них историки происхождения современных европейских культур, Барант и Гизо, придали новое значение литературе, начав изучать ее развитие параллельно институциям и нравам.

«Литература — выражение общества»: эта формула, ставшая расхожей во Франции в первые годы XIX века, обычно приписывается Бональду. И несложно увидеть, что именно связывает ее с навязчивой обеспокоенностью контрреволюционной мысли, которая, через Сен-Симона и Огюста Конта, придаст импульс дюркгеймовской научной социологии: это критика формализма теорий общественного договора и прав человека, сопряженная с поисками органичного общества, где законы, нравы и мнения отражались бы друг в друге и выражали единый принцип органической связности.

Литература восстает против «философии» и априоризма естественного закона и общественного договора, восстает как язык обществ, укорененных в своей истории, схваченных в своей органической глубинной жизни.

Шатобриан заметит, что именно эмигранты революционной эпохи и изгнанники времен Империи первыми заговорили на этом языке. Тем не менее, этот язык станет не выражением контрреволюции, но расположенным на более глубоком уровне языком цивилизации, чьи скрытые процессы саботируют любой приказ, посредством которого правительство хотело бы их упредить или воспротивиться им.

Поэтому неудивительно, что этот язык первыми формулируют те, кого революционное ниспровержение поставило вне времени и языка мнения. Но к его формулировке также причастны и те, кто стремился определить политический порядок, который основывал бы свободу на самом движении обществ и заставлял ее прилаживаться к ритму перемен в культуре.

Таким образом, новая концепция литературы была предложена не контрреволюционерами, но теми, кто придерживался третьего пути — между якобинской революцией и аристократической контрреволюцией — сторонниками разумной свободы, а их образцовой представительницей стала дочь Неккера, Жермена де Сталь.

Они были озабочены созданием новой поэтики не больше, чем Вико. Де Сталь говорит в предисловии к книге «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями», что сторожа храма Изящной Словесности могут спать спокойно: «Те, кто полагает, будто я намеревалась создать новую поэтику, плохо поняли суть моей книги.

Уже на первой странице я говорю, что Вольтер, Мармонтель и Лагарп оставили поэтики, к которым мне нечего добавить; я желала иного — показать, как связана литература с общественными установлениями той или иной страны в ту или иную эпоху […] Я желала также доказать, что разум и философия всегда выходят окрепшими и возмужавшими из любых бесчисленных испытаний, которые выпадают на долю человечества.

Мои пристрастия в поэзии мало что значат в сравнении со столь серьезными достижениями […] и даже те из моих читателей, у кого совсем иные привязанности в царстве фантазии, могут оценить справедливость моих наблюдений над связью политического устройства народов с их литературой».

Эта скромность таит в себе некоторую иронию. Не случайно, что Бальзак сделал своего духовного брата, Луи Ламбера, крестником мадам де Сталь. Известно, что ее вкусы во многих точках совпадают со вкусами Лагарпа, которого она, разумеется, знала гораздо лучше, чем Вико. И волнует ее в первую очередь политика, а не эстетика.

Ей необходимо найти «дух» литературы в том же ключе, в каком Монтескье анализировал дух законов; дать отповедь тем, кто видит в Революции катастрофу, вызванную писателями Просвещения; прочитать необходимую историческую эволюцию, приведшую к Революции, противонаправленным образом, то есть через свидетельства литературы; наконец, определить роль «литераторов» в правильно устроенной республике.

Однако, хотя она утверждает, что предметом ее рассмотрения является нечто отличное от поэтики — внешнее отношение произведений к институциям и нравам, а не их ценность и правильный способ их создания, — де Сталь разрушает сердечник репрезентативной системы, то есть саму ее нормативность.

Внутри репрезентативной поэтики невозможно было отличить производство стихотворения от суждения о его ценности. Наука поэтики определяла, чем должны быть поэмы, чтобы нравиться тем, чье призвание — о них судить. И на место прежнего соответствия между знанием о производстве и нормами вкуса приходит аналогия между духом, языком и обществом.

Романтический гений является гением отдельного индивида лишь постольку, поскольку он является гением места, времени, народа, истории

Можно больше не тревожиться о том, чем должно быть стихотворение, чтобы удовлетворить своих авторитетных судей. Стихотворение — это то, чем оно должно быть в качестве духа времени, народа, культуры. Не проявляя никакого интереса к символическим основаниям поэтики выражения, де Сталь, тем не менее, узаконивает ее нейтрализованную, можно было бы даже сказать, очищенную, версию — ту, что сводит к общему знаменателю поэтику бессознательного гения народа и поэтику созидающего художника, интранзитивность литературы и ее функцию зеркала, выражение сокрытого духовного мира и мира общественных отношений производства.

Таким образом, она обосновывает совозможность на первый взгляд противоположных подходов: подхода мистиков или иконоборцев романтической революции и подхода рассудительных умов — Гизо, Баранта, Вильмена — для последних изучение литературы, «выражающей общество», идет бок о бок с поиском нового политического порядка, который закрепил бы исторические результаты Революции и стабилизировал бы постреволюционное общество: порядок, в котором формы управления были бы «выражением нравов, убеждений, верований народа», а законы согласовались бы с нравами посредством «чего-то наподобие разменной монеты мнений, привычек, привязанностей».

Такой порядок управления способен удовлетворить, подобно шекспировскому театру, сразу «и потребности толпы и потребности самых возвышенных умов»; законы при этом порядке черпают свою силу в нравах и согласуются с ними в режиме мнения. Барант станет пэром Франции во время Реставрации, Гизо и Вильмен — «умеренными» министрами при Луи-Филиппе. Именно они примут во Французскую Академию иконоборца Гюго.

Литературная радикальность и одомашнивание термина «литература» идут рука об руку — параллельно с абсолютизацией искусства и развитием исторических, политических и социологических наук. Принцип этой общности прост. Есть лишь два типа поэтики: репрезентативная поэтика, определяющая жанр и жанровое совершенство стихов на основе изобретения их фабулы — и экспрессивная поэтика, которая предписывает стихам быть прямым выражением поэтической силы.

С одной стороны, нормативная поэтика, говорящая, как надо делать стихи, а с другой — историческая поэтика, говорящая, как они сделаны, то есть, в конечном счете, каким образом они выражают положение вещей, состояние языка, нравов, которое их породило.

И вот, это принципиальное разделение помещает на одну сторону и адептов чистой литературы, и историков или социологов, которые делают из нее выражение общества — а вместе с ними и грезовидцев, созерцающих мир духов, и геологов социальных ментальностей. Это разделение подводит практику чистых художников и социальных критиков под юрисдикцию одного и того же спиритуалистского принципа, чья неискоренимая живучесть основана на способности трансформироваться в принцип позитивной науки и материалистической философии.

Принцип резюмируется в двух фундаментальных правилах: во-первых, находить в словах ту жизненную силу, которая заставляет их произносить; во-вторых, находить в видимом знаки невидимого. «Когда вы переворачиваете затвердевшие страницы фолианта, пожелтевшие листы манускрипта, одним словом, поэму, кодекс, символ веры, то каково ваше первое впечатление? Что он не создал себя сам. Он — не что иное, как форма для литья, подобная ископаемой раковине, отпечаток, подобный тем формам, что оставило в камне животное, которое жило и погибло.

Внутри раковины было животное, а за документом был человек […] Ведь когда вы своими глазами смотрите на человека, что вы ищете? Человека невидимого. Слова, достигающие ваших ушей, жесты, дыхание, одежда, действия — и любое произведение в любом жанре, доступное чувствам — являются для вас лишь выражениями; нечто в них себя выражает; это душа. Есть внутренний человек, сокрытый под человеком внешним, и второй — лишь манифестация первого».

Здесь в мистическом обличье сен-мартеновского «невидимого человека» расположился не кто иной, как великий иконоборец, осуществивший возмутительную «редукцию» литературных произведений к условиям расы, среды и исторического момента, — Ипполит Тэн. Конечно, юный Малларме осудит теорию Тэна, превращающую литературу в выражение особенностей расы и места, как «унизительную для художника», но, упрекая его в непонимании «красоты стиха», он отдает ему должное за то, что тот «восхитительно чувствует душу поэзии».

Точно так же и Пруст будет отстаивать против Сент-Бева автономность силы произведения от условий его возникновения и отвергать патриотическое или народное искусство, требуемое его современниками. Но это лишь потому, что и одни, и другие остановились на полпути в связывании произведения с необходимостью, чьим выражением оно является.

Прустовский процесс расшифровки внутренней книги неотделим от наблюдений за законами и изменениями в обществе, и сентенция о том, что произведение является переводом уникального мира, который видит каждый художник, точно дополняется тезисом, согласно которому каждое из этих уникальных видений «отражает в своей манере самые общие законы вида и момент в его эволюции», как если бы было возможно поместить на одной картине холмы Маргариты Оду и степь Толстого.

Поэтому так несерьезны концепции, противопоставляющие искусство для искусства в писательской башне из слоновой кости и суровые законы социальной реальности, или же творческую силу произведений — культурной или социологической релятивизации литературы и искусства. Литература и культура — два термина, прилагающихся друг к другу.

Литература-произведение индивидуального гения и литература-свидетель о духе или нравах общества возникают в результате одной и той же революции, которая, превратив поэзию в модус языка, заменила принципом выражения принцип репрезентации. Те, кто изобрел «литературу» во Франции — Сисмонди, Барант, Вильмен, Гизо, Кине, Мишле, Гюго, Бальзак и некоторые другие — одновременно изобрели и нашу «культуру» (они предпочитали называть ее «цивилизацией»).

Они установили герменевтические принципы для истории и социологии — наук, которые наделяют молчание вещей красноречием истинного свидетельства о мире или же возвращают каждую произнесенную речь немой истине, проявляющейся в манере говорящего или на бумаге пишущего.

Оппозиция творящего индивида и коллектива, так же, как и оппозиция художественного творения и культурной коммерции, может быть проговорена лишь в опоре на одну и ту же идею языка и один и тот же разрыв репрезентативного круга. Репрезентативный круг очерчивал конкретное общество, где осуществлялся речевой акт, совокупность критериев легитимности и легитимных отношений между автором, его «сюжетом» и его зрителем.

Разрыв этого круга делает коэкстенсивными сферу литературы и сферу социальных отношений и связывает в прямом взаимовыражении уникальность произведения и проявленное в нем сообщество. Одно выражает другое, но не существует норм этой обоюдности. Только само понятие гения обеспечивает переход с одной стороны на другую.

Романтический гений является гением отдельного индивида лишь постольку, поскольку он является гением места, времени, народа, истории. Литература есть реализация не связанной нормами силы поэтичности лишь потому, что она есть «выражение общества». Но это отношение обоюдно.

Каждая эпоха и форма культуры «имеет собственную литературу подобно тому, как каждая геологическая эпоха отмечена появлением определенных упорядоченных видов, принадлежащих одной системе». И также: «Поэма создает народ. Да, героическая Греция произвела Гомера; из Гомера же вышла цивилизованная Греция». Народ создает поэму, поэма создает народ. Формула этого уравнения предстает сразу в двух вариантах.

Будут те, кто грезит о новой поэме для грядущего народа. «Самая старая систематическая программа немецкого идеализма», положенная на бумагу во времена Французской революции Гегелем, Гельдерлином и Шеллингом, будет их талисманом. Будут те, кто ищет в старых поэмах облик создавшего их народа. Это путь мадам де Сталь, за ней по нему пойдут историки литературы в эпоху Луи-Филиппа.

Особенно стоит выделить Гегеля, немного постаревшего Гегеля «Лекций об эстетике»: он обеспечит вторых принципами, которые Тэн систематизирует в позитивную науку о литературе. Двигателем нескончаемой ссоры между хранителями искусства и его демистификаторами служит бесконечная обратимость этой формулы.

В 1830-е Готье будет возражать против «социального искусства», в 1860-е Тэн будет отождествлять историю английской литературы с физиологией народа, на рубеже веков Лансон — навязывать программе республиканской школы историю творцов литературы вместо литературной истории общества, во второй половине века Сартр и Бурдье — демистифицировать иллюзии творца.

В наши дни сторонники «универсализма» идут войной на «культурный релятивизм» и возмущаются теми, кто осмеливается подводить под одну категорию «культуры» возвышенное искусство Шекспира и вульгарное тачание сапог. Но противопоставленные термины живут исключительно своей солидарностью. Гений Шекспира не может быть предписан в качестве художественной модели, если не будет согласия, что и он, и тачание сапог суть выражения одной и той же культуры.

Поэтому марксистская социология и могла взять на себя значительную часть наследия наук о духе. Конечно, Лукач отказался от своей Социологии романа, как от греха юности, еще пребывавшей в плену герменевтического идеализма Geisteswissenschaften, царившего в немецком университете накануне 1914 года.

Тем не менее, его анализы стали широко использоваться как материалистическое объяснение отношения между романной формой и господством буржуазии. Ибо дух — это само имя для обратимости между силой выражения, проявляющейся в произведении, и силой коллектива, которую оно проявляет.

Бесполезно противопоставлять иллюзию верующих в абсолютность литературы и мудрость познавших социальные условия ее производства. Литература-выражение индивидуального гения и литература- выражение общества представляют собой две версии одного и того же текста, они выражают один и тот же модус восприятия произведений искусства письма.

Перевод с французского С. Ермакова выполнен по изданию: J. Rancière La parole muette : essai sur les contradictions de la littérature / Paris: Hachette, 1998 (PM). P. 43-52.

Источник: T&P